汉武帝时张骞出使西域,正式打通了中国与西方的联系通道,今日我们称之为“丝绸之路”。由此,中外交流从商品贸易,扩大到政治、外交、文化等各个方面。到西汉末、东汉初,佛教思想开始传入中国。

古丝绸之路示意图

书籍是文明传播的极为重要的一种形式,所以观察书籍的传播是探索文明传播的重要视角。本文从物质载体的角度,来看中国发明的纸张,对于典籍作为一种文化在丝绸之路上传播的重要意义。

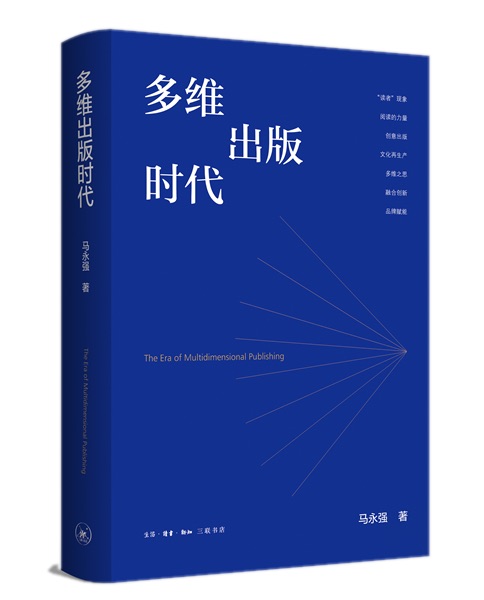

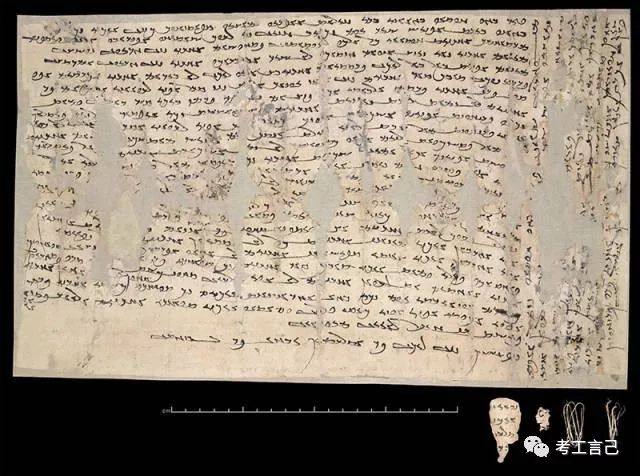

埃及莎草纸

不论东方还是西方,早期的书籍书写材料都是比较笨重的,埃及的纸草、西亚的羊皮、印度的桦树皮、中国的简牍,都不利于传输,特别是远距离传递。从中原往西,丝绸之路上也出土过一些早期的书籍,比如1956年甘肃武威东汉墓出土的《仪礼》木简,计469枚,27298字。木简为松木制成,简长54—58厘米,宽0.8厘米,厚0.28厘米。这些木简尺寸颇长,因此如果在古代的车子上运载的话,极易折断。

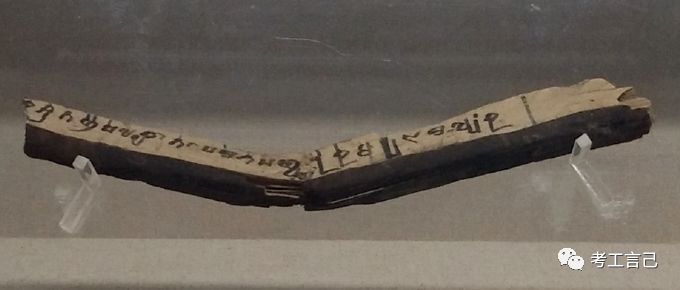

甘肃武威东汉墓出土《仪礼》木简(局部)

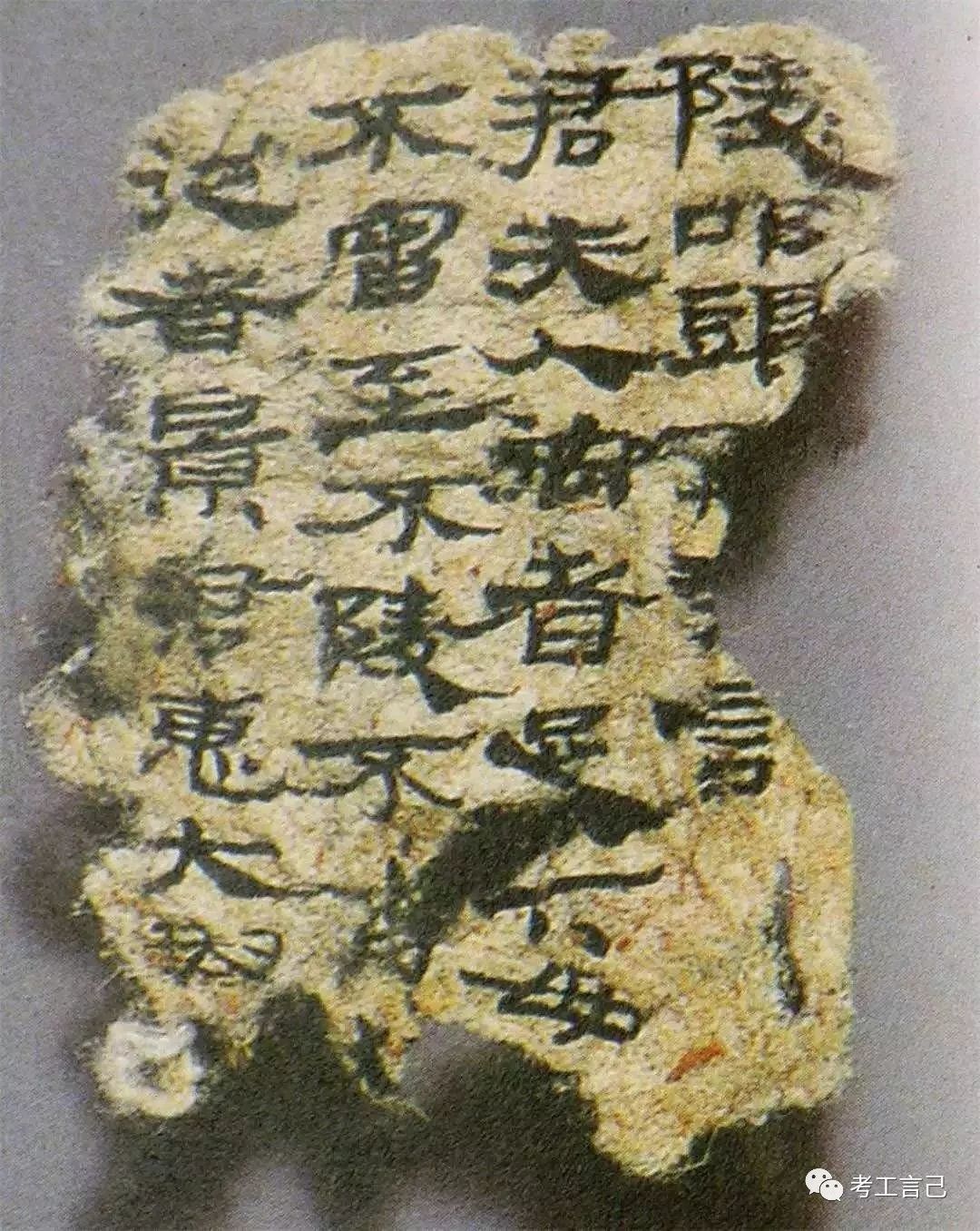

作为河西走廊发现的丝绸之路上最早的书籍,还有斯坦因在敦煌西北长城烽燧下掘得的汉简,其中有《仓颉》《急就篇》《力牧》《算术》《阴阳》《占书》《相马经》《兽医方》及历谱,年代在西汉武帝天汉三年(前98)至东汉顺帝永和二年(137)之间。另外,1972年,武威旱滩坡东汉墓出土木简78枚,木牍14枚,内容全是医方类,也可以说是一种典籍。2008年,甘肃永昌县水泉子5号汉墓出土一批西汉木简,较为完整者有700多枚,内容一为《仓颉篇》,二为日书。更西面的新疆尼雅遗址,1993年考古工作者曾采集到汉简2支,内容为《仓颉篇》。可见,两汉时期汉文典籍的载体是简牍,因此不利于传播。

敦煌马圈湾汉简

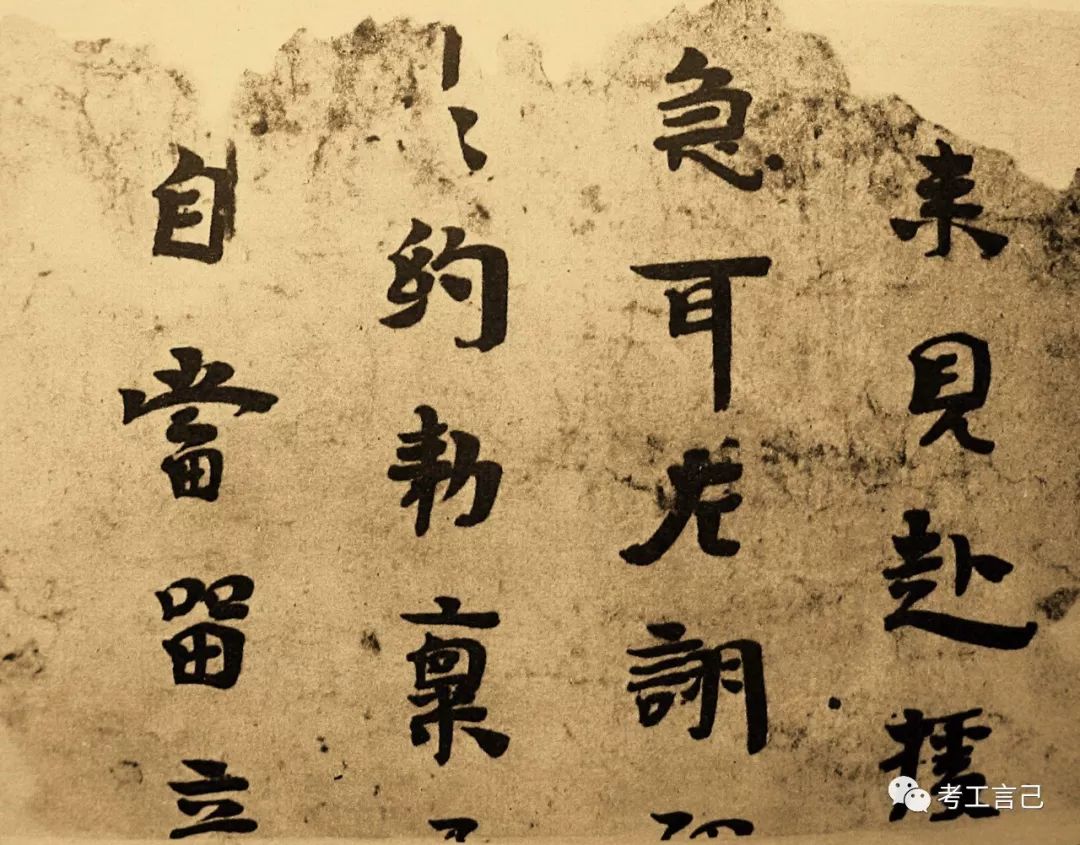

虽然汉代也有用绢帛书写典籍的例子,如马王堆出土帛书《周易》《老子》等,但在西北地区还没有发现。目前我们在敦煌悬泉置遗址发现过一些帛书,基本上是书信,年代在汉武帝元鼎六年(前111)至东汉安帝永初元年(107)之间,表明这里还不用绢帛书写典籍,大概是因为绢帛昂贵,在比较穷困的地区不能大量用来写书,只是偶尔用于书信。

马王堆帛书《五行篇》

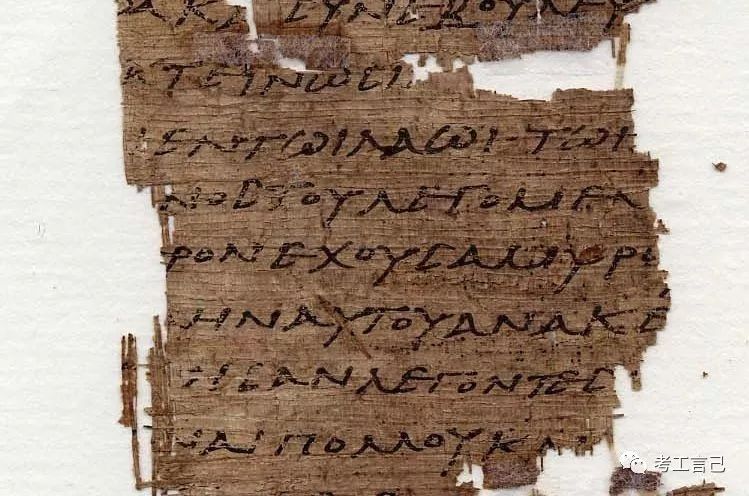

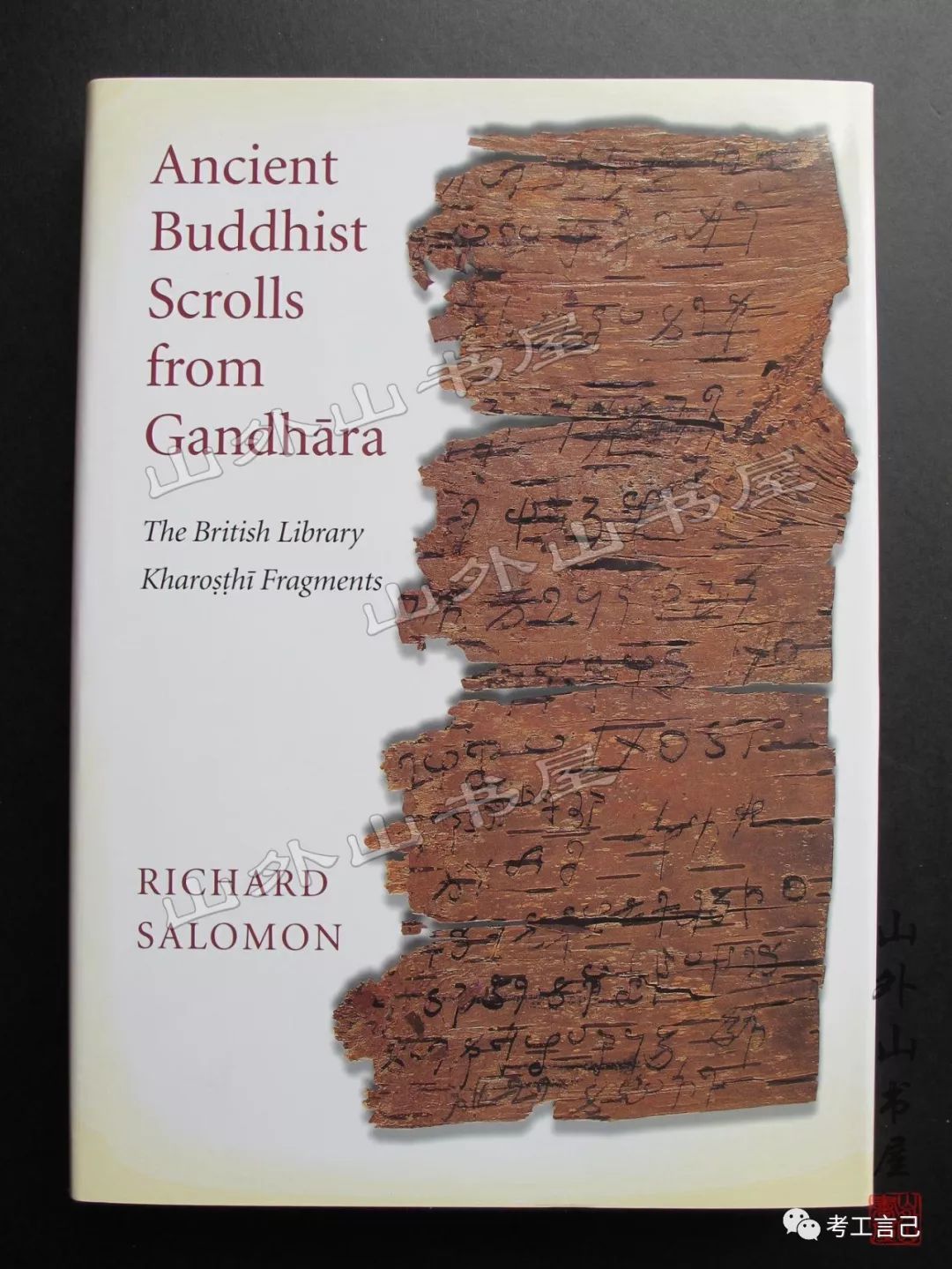

从丝绸之路的另一个文明中心印度来看,早期印度(含西北印度)、中亚等地的佛典是以桦树皮为主要的物质载体。我们目前所见最早的佛教典籍,是英国图书馆所藏阿富汗发现的公元1世纪前半用犍陀罗语书写的佛经和偈颂类经典,都是用桦树皮写成,虽然封存在五个陶罐中,但极易破碎。英图对这批桦树皮写经做了修复,其图片可以从邵瑞琪(R. Salomon)所著《来自犍陀罗的古代佛教经卷———英国图书馆所藏佉卢文残卷》中看到。【1】

邵瑞琪著《来自犍陀罗的古代佛教经卷》

这类桦树皮的早期写经,在随后贵霜王朝大力推广佛教的动力下向外传播,西到土库曼斯坦的马鲁(Marv),东到新疆的和田,都有用佉卢文犍陀罗语书写的桦树皮经卷出土。和田出土的犍陀罗语《法句经》,一般说是公元2世纪的写本,因为其中有塞语词汇,所以是当地所写,【2】表明桦树皮这种书籍载体已经传入新疆的丝路南道,但数量不多。

和田东面属于鄯善王国的精绝遗址尼雅,曾出土大量公元3—4世纪的官私文书,基本上都是木简和木牍,典籍类有犍陀罗语《解脱戒本》《温室洗浴众僧经》,也都是木牍。

精绝遗址尼雅出土文书

事实上,佛教最初的传播是以传法僧的口头翻译完成的,因此不需要携带笨重的桦树皮经书,就可以达到传播的目的。按照汤用彤先生的看法,最真实可信的佛教传入中国的记录,是《三国志》裴注引《魏略·西戎传》的下述记载:“昔汉哀帝元寿元年,博士弟子景卢受大月支王使伊存口授《浮屠经》。”这里用“口授”,非常贴切,就是大月氏使者没有带佛经的经本,而是背诵出来的,东汉博士弟子名景卢者,据口授记录下来。

中国的传统是以书本来传承文化,这种做法到了春秋战国时期已经确立,逐渐成为传统,秦汉以来,书籍就是书本。但印度早期的书籍主要是靠背诵来流传,佛教经典也是靠背诵的方式而传承的,佛典翻译也主要是用口诵的方式。我们可以举出很多例子。

《高僧传》卷一《安清传》记:“于是宣译众经,改胡为汉。出《安般守意》《阴持入》《大小十二门》及《百六十品》。”安清即东汉末来洛阳最早组织翻译佛经的安息人安世高,他是“宣译”,可以理解为“口宣”佛经,转胡语为汉语的。又《高僧传》卷一《支楼迦谶传》记:“讽诵群经,志存宣法。汉灵帝时游于雒阳,以光和、中平之间,传译梵文。出《般若道行》《般舟》《首楞严》等三经。”这位月氏出身的僧人显然也是秉承“讽诵”的传统。

直到东晋十六国时期,这种由背诵来传经的做法仍然是印度、西域僧人的特长。《高僧传》卷二《鸠摩罗什传》记:“什既至止,仍请入西明阁及逍遥园,译出众经。什既率多谙诵,无不究尽,转能汉言,音译流便。”可见著名的翻经大师鸠摩罗什也是以“谙诵”为主,从口中诵出,音译为汉文。又《高僧传》卷二《弗若多罗传》记:“以伪秦弘始六年十月十七日集义学僧数百余人,于长安中寺,延请多罗诵出《十诵》梵本,罗什译为晋文,三分获二。”可见,《十诵律》的翻译,也是弗若多罗口中诵出,由鸠摩罗什转译为汉文的。更能说明问题的例子是《出三藏记集》卷三《新集律来汉地四部记录》所记:“初,〔罽宾三藏法师佛陀〕耶舍于罽宾诵《四分律》,不赍胡本而来游长安。秦司隶校尉姚爽欲请耶舍于中寺安居,仍令出之。姚主以无胡本,难可证信。众僧多有不同,故未之许也。罗什法师劝曰:‘耶舍甚有记功,数闻诵习,未曾脱误。’于是姚主即以药方一卷、民籍一卷,并可四十许纸,令其诵之三日,便集僧执文请试之。乃至铢两、人数、年纪,不谬一字。于是咸信伏,遂令出焉。”这里充分表明中国的传统是书写,而罽宾三藏法师佛陀耶舍不赍胡本,只凭背诵,经过鸠摩罗什的推崇和姚主的测试,最后才同意他以诵出的方式翻译《四分律》。正是因为印度的传统是口诵佛典,所以《出三藏记集》卷三同上文记法显西行取经:“显本求戒律,而北天竺诸国皆师师口传,无本可写。是以远涉,乃至中天竺,于摩诃乘僧伽蓝得一部律,是《摩诃僧祇》。复得一部抄律,可七千偈,是《萨婆多众律》。又得《杂阿毘昙心》,可六千偈。又得一部《綖经》,两千五百偈。又得一部《方等泥洹经》,可五千偈。又得《摩诃僧祇阿毗昙》。法显住三年,学梵书梵语,悉写之,于是还。又至师子国二年,更求得《弥沙塞律》梵本。”法显按照中国的习惯,一定要寻到文本,所以远涉到中印度,才找到律本,以及其他佛典,抄写而归。

当然,也不能否定早期亦有带着梵本或胡本来华的僧人,如《高僧传》卷一《支楼迦谶传》记:“时有天竺沙门竺佛朔,亦以汉灵之时,赍《道行经》来适雒阳,即转梵为汉。”这里明确记载是带着《道行经》来到洛阳的。又《高僧传》卷一《维祇难传》:“以吴黄武三年,与同伴竺律炎来至武昌,赍《昙钵经》梵本。”也是带着梵本来到孙吴的。到了西晋时,《高僧传》卷一《竺法护传》记:“遂随师至西域,游历诸国,外国异言三十六种,书亦如之,护皆遍学,贯综诂训,音义字体,无不备识。遂大赍梵经,还归中夏。”可见竺法护是带着大批梵本佛经回到中原的。但总括这些带来的经本,大多数是篇幅不大的经典,因为桦树皮的写经,携带不便。而到了竺法护时期,其实中原的纸张已经传到西域,所以他能够“大赍梵经”而回,也有可能是因为他是用中原制造的纸去西域写经的。

总之,早期佛教的传播主要是靠背诵,不必携带笨重的桦树皮写经而来,翻译则用口译,然后笔录下来。

早在西汉时期,已经发明了造纸,而且沿丝绸之路西传到河西走廊的西端。悬泉置遗址就曾出土过纸,有字的是书信,没有典籍。东汉和帝元兴元年(105),蔡伦发明用更广的原材料来造纸,进呈“蔡侯纸”,使纸得以较大量的生产,纸渐渐用作诗赋、典籍的书写材料。西晋时,左思撰《三都赋》,“于是豪贵之家竞相传写,洛阳为之纸贵”【3】。由此可见,西晋时纸已经成为普遍的传抄文学作品的材料,但也说明纸的生产还是有限的,抄写一篇赋文,竟然使得首都的纸张都紧张起来。

玉门关出土西汉墨书麻纸

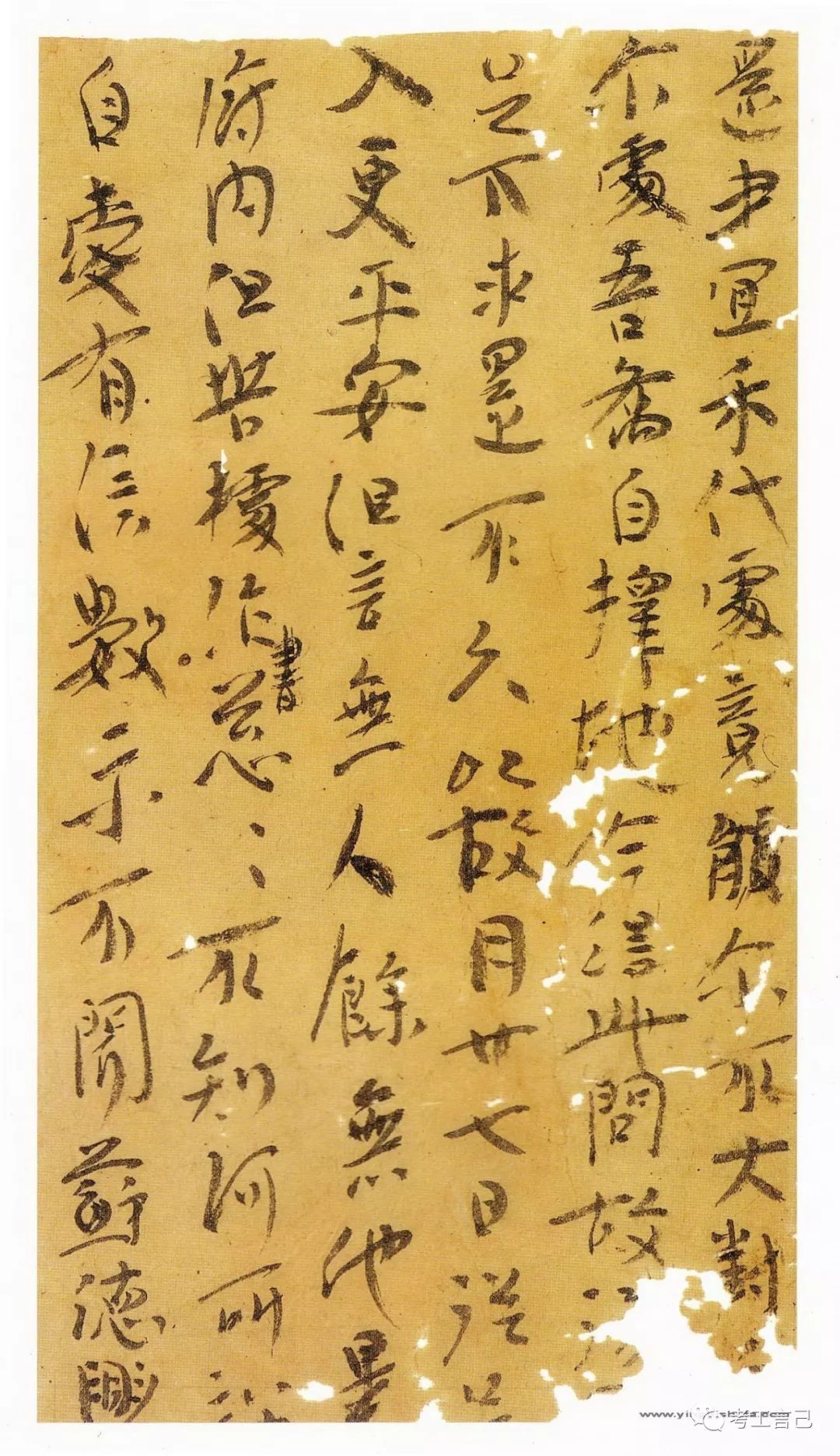

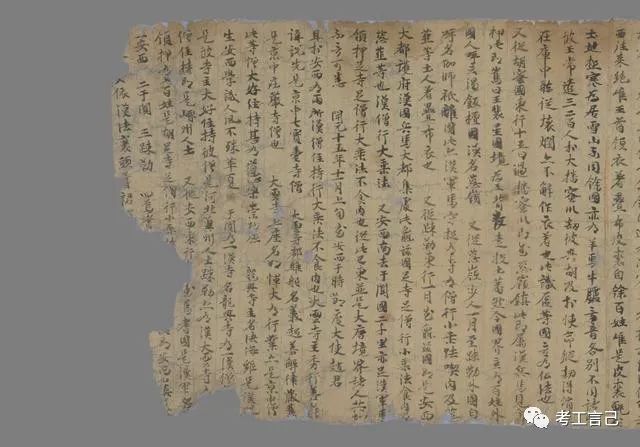

纸张的发明,促进了魏晋时期中国文明的西进,楼兰曾发现的《仓颉篇》《战国策》,吐鲁番发现的《左传》《前汉纪》《三国志》,都是属于东晋、十六国时期的写本,代表着中国传统的经史典籍西传到西域地区。

楼兰出图东晋文书残纸

纸成为典籍的抄写材料之后,佛教经典也很快采用纸张来书写。目前所见最早的有纪年的写经,是日本大谷探险队在吐鲁番吐峪沟发现的元康六年(296)《诸佛要集经》写本。近年来,属于同一写本的其他残片在旅顺博物馆藏卷中又有发现,表明抄经已经具有一定规模。属于早期的吐鲁番佛典,还有德藏高昌城出土《正法华经》卷一〇,有北凉神玺三年(399)张施写题记;日本书道博物馆藏吐鲁番鄯善出土大凉承平七年(449)凉王大且渠安周供养《持世》第一。可见用纸抄经很快成为惯用的习俗,一直延续下来,简牍已经退出历史舞台。虽然敦煌、吐鲁番也有高级的绢本写经,但一般人是使用不起的,所以无法与纸张同日而语。总之,纸张虽在西汉时即已发明,但到公元后3世纪,方才取代简牍,成为书写的主要载体。

旅顺博物馆藏《诸佛要集经》残片

从魏晋到唐初,中国僧人掀起一股西行求法运动,去中亚、印度抄写佛典,中国发明的轻便纸张为这项求法抄经运动做出巨大贡献。甘露五年(260),朱士行出塞,西至于阗,写得《放光经》正品梵书胡本九十章,六十万余言。【4】隆安五年(401),法显发自长安,西度流沙,往西天取经。公元404年,智猛从长安出发往西天取经,所著《游外国传》云:“帝利城次华氏邑有婆罗门,氏族甚多。智猛即就其家得《泥洹》胡本,还于凉州,出得二十卷。”【5】又,《出三藏记集》卷九《华严经记》云:“《华严经》胡本凡十万偈。昔道人支法领从于阗得此三万六千偈,以晋义熙十四年岁次鹑火三月十日,于扬州司空谢石所立道场寺,请天竺禅师佛陀跋陀罗手执梵文,译胡为晋,沙门释法业亲从笔受。至元熙二年六月十日出讫。”这些都是从中原到西域的僧侣,大概使用中原制造的纸张来抄写佛经,这在一定程度上取代了西域的口口相传的传统。

以上讨论的都是汉文材料和文献记载,胡语文献的情况如何呢?感谢近代以来的考古发现,让我们可以一窥胡人使用纸张作为书写材料的情况。

斯坦因1907年在敦煌西北一座长城烽燧下发现的粟特文古信札,是粟特商人在公元311年后不久从武威等城镇寄出的信函,不慎邮包掉在长城烽燧下面。【6】这些信札的纸张质地很好,甚至有的纸张专家认为是6世纪的产物。实际上粟特商人采用当时上佳的好纸来作为他们的通信材料,而且他们有钱买最好的纸。这批粟特文古信札中的2号信札,是从武威寄到粟特本土撒马尔罕的一封,虽然没有寄达,但可以推断同时代当有入华粟特人的纸本书信送到了粟特地区。换句话说,就是中原生产的好纸作为书写材料已经到达粟特地区,也就是阿姆河和锡尔河之间的河中地区。

玉门关烽燧出土的汉代麻纸文书

玉门关烽燧出土的古粟特文信札

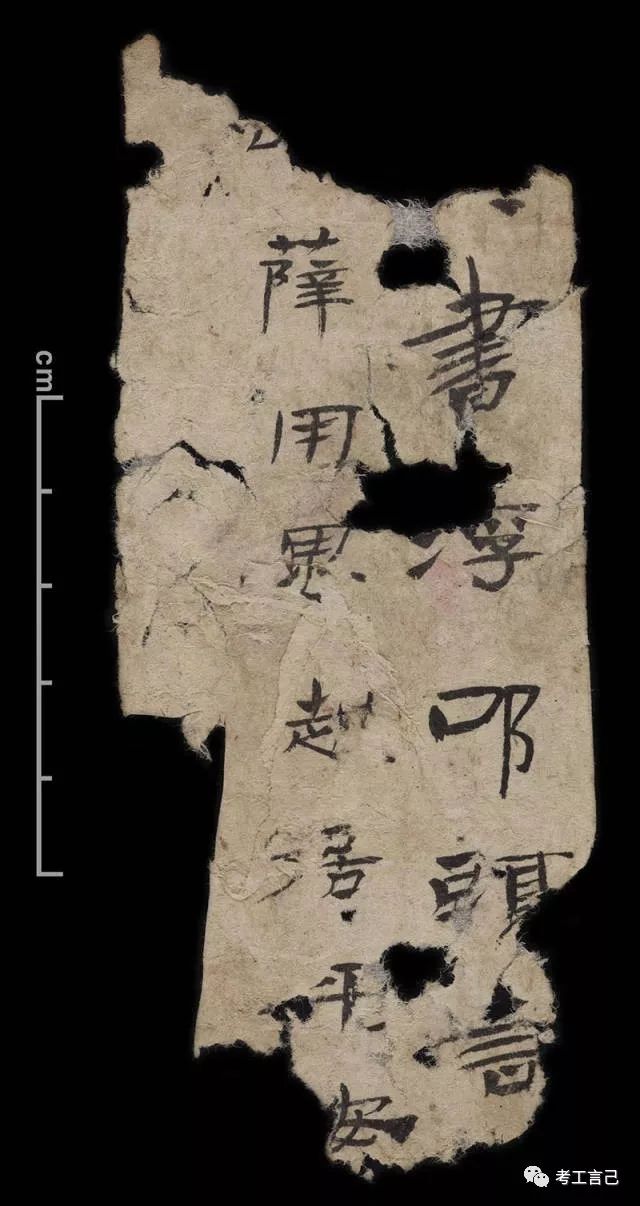

书信毕竟尺幅较小,用纸不多,要用纸来书写典籍,还需要一个过程,这里有纸张的供给问题,也有传统的改变和宗教信仰的接受问题。西域北道(新疆塔里木盆地北沿)发现的早期佛典写本,用的还是从西北印度传过来的树皮作为书写材质。5世纪以降,大概由于嚈达南下,截断西北印度与塔里木盆地绿洲王国之间的联系,印度的书写材料无法输入,梵文佛典开始用纸张来书写,但形制仍然是印度的贝叶形。与此同时,北道的龟兹语、焉耆语,南道的于阗语,都采用纸张来书写佛典了。【7】焉耆硕尔楚克出土的一件龟兹语讲“头陀行”(Dhu?tagu·nas)的写本(THT558-562),为此地纸张的使用提供了一个时间点。这件写本是把一件鸠摩罗什弘始六年(405)前后在长安所译《十诵律》的汉文写本剪切成贝叶形,将有汉字的一面面对面糊起来,形成外面是两面空白的“贝叶”,用来书写龟兹语佛典。【8】汉文佛典的译出年代,为这件胡语佛典的书写年份定了一个上限,因此可以说5世纪初叶以后,西域开始使用中原的纸张来书写胡语经典。【9】

龟兹文木简

此后,这一做法成为新的传统,一直延续不断。西域地区可以抄写大量的佛典,纸张厥功至伟。唐人祥公《法华传记》卷一引《西域志》云:“昔于阗王宫有《法华》梵本,六千五百偈。东南二千余里有遮拘槃国,彼王累世敬重大乘。王宫亦有《华严》《大集》《摩诃般若》《法华》《涅槃》等五部大经,并十万偈。又东南二十余里,有山甚崄难,峰上有石窟,口狭内宽,其内《华严》《大集》《方等》《宝积》《楞伽》《方广》《舍利弗陀罗尼》《华聚陀罗尼》《都萨罗藏》《摩诃般若》《大云经》等,凡一十二部,皆十万偈,国法相传,防护守掌。”可见塔里木盆地西南于阗、遮拘槃(叶城)等大乘佛国,都拥有大量的经典,应当是纸提供了书写的方便媒介。

不同的载体所承载的文本在长短、结构、内涵等方面都会有所不同,不同物质的载体承载量的多少对于知识文明在丝绸之路上传播广远有极大的关系,传播的量大且快捷,自然会促进知识的不断进步和文明之间的交往。

慧超《往五天竺国传》

早期的书写材质多是木质(桦树皮、松木)的,书写面积小,容易破碎,所以必然是要写最精炼的内容,比如早期佛典多为《法句经》《法集要颂》一类。随着纸张的使用,文本的物质性改变,使得书写面积加大加宽,页码加长,文本承载的内容越来越多。纸传入中亚,被佛教徒使用之后,可以抄写、传播更大篇幅的佛典。文字更多的论部经典,甚至要用小字书写。

另外,因为纸质书籍远较木质书籍为轻,因此书籍的运载量也自然增加。从佛典就可以看出,早期的桦树皮写经,只能带一些小经流转,而使用纸张以后,才可能驮载大部头的佛典长途跋涉,从印度、中亚,运载到中国。

随着书籍运载量的增大,知识也可以传播得更多,更加系统。原本在较小篇幅写不下的内容,以及不易操作的表格、图像,由于纸张提供的书写面积大了,因此也就可以把想用不同方式表达的思想表现出来。

注释:

【1】Ancient Buddhist Scrolls from Gandhāra. The British Library Kharo??hī Fragments, Seattle, 1999.

【2】John Brough,The Gandharan Dharmapada, London, 1962.

【3】《晋书》卷九二《文苑》,北京,中华书局,1974年,第2377页。

【4】《出三藏记集》卷七《放光经记》,北京,中华书局,1995年,第264—265页。

【5】《出三藏记集》卷八《二十卷泥洹经记》,第316—317 页。

【6】W. B. Henning, “The Date of the Sogdian Ancient Letters”,Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Ⅻ, 1948, pp. 601-615; F. Grenet and N. Sims-Williams, “The Historical Context of the Sogdian Ancient Letters”,Transition Periods in Iranian History (Studia Iranica, cahier 5), Leuven 1987, pp. 101-122.

【7】Lore Sander, “Brāhmī scripts on the Eastern Silk Roads”,Studien zur Indologie und Iranistik, vol. 11/12, 1986, p. 162; idem., “Remarks on the Formal Brahmi script from the Southern Silk Route”,Bulletin of the AsiaInstitute, New Series, vol. 19, 2005 [2009], pp. 133-143.

【8】L. Sander“Was kann die Pal?ographie zur Datierung tocharischer Handschriften beitragen?”, in: Y. Kasai et al. (eds.),Die Erforschung des Tocharischen und die alttürkische Maitrisimit: Symposium anl?sslich des 100. Jahrestages der Entzifferung des Tocharischen Berlin, 3. und 4. April 2008, Turnhout: Brepol, 2013, pp. 277-305.

【9】参看庆昭蓉、江南和幸《唐代安西大都护府时期之龟兹当地用纸》,朱玉麒主编《西域文史》第12辑,北京,科学出版社,2018年,第162—164页。来源:《中国史研究》

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!