内容提要

本文依据考古出土的敦煌悬泉汉简,论证汉代丝绸之路涉及的西域胡商与物品交流都是真实存在的,它体现了以官方使节与民间客商混合为代表往来的难得细节,不仅对汉代丝绸之路作了再认识的回应,还指出出土文献既有不可替代的证据珍稀性,又有碎片化疏漏的局限性。

敦煌悬泉置汉简是汉代丝绸之路最宝贵的文物遗存,很多学者依据对汉简的整理与缀合,拼接出断裂的丝路文明,对我们具有不可替代的启发意义。

近几年来,关于汉代有无李希霍芬所定义的“丝绸之路”异议不断,主要有以下四个方面的意见:其一,丝绸之路交流是双向的,中国的文化对外传播证据不足,没有一条从汉长安通往罗马的笔直商业大道,传世的零星文献记载尚不足以说明汉代与罗马帝国架起了一座丝路桥梁。李希霍芬在19世纪所勾画的“丝绸之路”是西方人心目中构筑的殖民势力范围梦想。其二,“丝”比“路”更容易引人误解,因为丝绸只是中西古道货物交易中的一种物品而已,金属制品、矿物原料、玉石、香料、马具及皮革制品、玻璃和纸都很常见。用“丝绸之路”为它命名,误以为“丝绸”是罗马帝国时代对东方最感兴趣的商品,实际上对文明交流的贡献,中国“四大发明”中的“纸”远远超过丝绸的传播。其三,丝路经济活动主要并非长途贸易。那些绿洲聚落大多以农业而非商业维生,绿洲贸易大多发生在当地城邦之间,转手中介占据绝大多数,而且多“以物易物”而不是用货币交易,所以认为丝路上“实际的贸易额相当小”,并没有活跃的国际物资交流。[1]其四,张骞出使西域的目的本身是政治外交、军事联合和国家安全,而非重视贸易,宗教、艺术、语言和新技术交流方面的意义远远大于经济外贸。绿洲小邦国的经济活动不大可能那么依赖外贸。对丝绸之路从经济收益和对外开放意义上的理解是一种误读。

对于这些质疑和不同看法,我们需要认真回应。

一、汉代传置道里簿记载的驿站里程路线

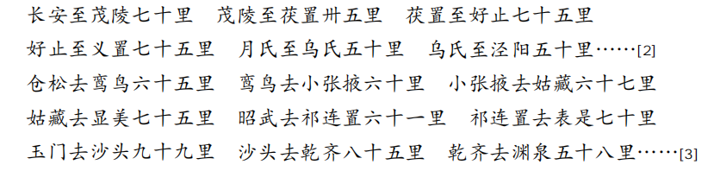

汉代丝绸之路真实地存在吗?1974年从居延破城子出土的里程简和1990年敦煌悬泉出土河西驿道里程简,构成了汉代长安到河西敦煌的里程表,两处发现的原始里程简(又称“传置道里簿”),清晰地记载了汉代丝绸之路驿传设置和行进路线。

正是这些汉简无可辩驳地说明了当时有道路、有驿站、有里程,已不是一个粗线条的丝绸之路,不是猜想与意象,而是由出土文献细化的历史路线。

汉代丝绸之路的基本走向是,东面始于西汉的首都长安(今西安),经咸阳,一条路沿泾河而上,经固原、景泰进入河西走廊,路途短但缺水补给难;另一条路沿渭水西行,经陇西、金城(今兰州)进入河西走廊,路途适中补给一般。沿河西走廊西行,经武威、张掖、酒泉,再西行即到咽喉之地敦煌。由敦煌出玉门关或阳关,穿过白龙堆到罗布泊地区的楼兰。长安至敦煌的路途按照汉简分为京畿段、安定段、武威段、张掖段、酒泉段和敦煌段等六段路线,每个站点平均相距约38公里。[4]唐代敦煌文书《沙州都督府图经》卷三记载的开元时期十九站的交通路线更为详实丰富,[5]充分说明汉至唐路线的继承关系,由政府开办的驿站不仅提供了食宿停歇补充的便利,而且有官方法律保驾护航。不管是小规模中转贸易还是长距离远途贸易,都可供大规模商队休整联系,是一个网络式的链接。

我们发现汉唐涉及远途奢侈品贸易的简牍与文书都极为罕见,但在中国境内敦煌悬泉置一个驿站就能发现的二十多条记载,如果不是有着巨额利润的可能,又是什么驱动着这些逐利的商人长途跋涉呢?汉代以来“胡商”的形象通常都与珠宝等奢侈品有关,这恐非偶然,因为高利润、高风险的长距离贸易大多以高价值的商品为主,这也是我们今天看到的遗存下来的精美文物。

出土的简牍文书不可能记下所有的过境贸易,一个烽置也只是过路驿站,同样不可能记录所有路过的人与物。但是汉代是一个重视文书记录的帝国,我们从居延和悬泉这两个地方汉简的吉光片羽,推测每个驿置都有“传置道里簿”的记录,官方勘验护送西域来客就是一站站接力不断,从使者、贵人到胡商接踵而来,从中可以认识西域的外来胡风,开眼一瞥外来的世界。

二、悬泉汉简所见的西域胡人与物品

对出土简牍,中国的考古学者一般从文献、年代史的角度进行梳理研究,欧美考古学者更多地从人类学、社会学角度进行研究。为了回应西方学术界,我们也从人与物两个角度给予关注。

(一)使者

最著名的悬泉汉简《康居王使者册》记载:“康居王使者杨伯刀、副扁阗,苏薤王使者、姑墨副沙囷、即贵人为匿等皆叩头自言,前数为王奉献橐佗入敦煌……”[6]简册中的康居国幅员广阔,西起锡尔河中游,东至塔拉斯河,“王冬治乐越匿地。到卑阗城。去长安万二千三百里。不属都护。至(乐)越匿地马行七日,至王夏所居蕃内九千一百四里。户十二万,口六十万,胜兵十二万人。东至都护治所五千五百五十里。与大月氏同俗。东羁事匈奴。”《汉书·西域传》还记载:“康居有小王五:一曰苏薤王,治苏薤城,去都护五千七百七十六里,去阳关八千二十五里;二曰附墨王,治附墨城,去都护五千七百六十七里,去阳关八千二十五里;三曰窳匿王,治窳匿城,去都护五千二百六十六里,去阳关七千五百二十五里;四曰罽王,治罽城,去都护六千二百九十六里,去阳关八千五百五十五里;五曰奥鞬王,治奥鞬城,去都护六千九百六里,去阳关八千三百五十五里。凡五王,属康居。”[7]

苏薤城即粟特城,唐代昭武九姓之“康国”,或称飒秣建(Sm?rknδc),在乌兹别克斯坦撒马尔干市附近阿弗拉西亚卜古城。附墨城则为乌兹别克斯坦布哈拉(Bukhara)城之别称,唐代昭武九姓之“安国”,今称“瓦拉赫沙”(Varakhsha)古城。窳匿城即贵霜匿(K?y?n?k),唐代昭武九姓之“史国”,或称“碣石”(Kesh),在乌兹别克斯坦卡尔希市附近沙赫里萨布兹(Shahrisabiz)古城。罽城即劫布呾那城(Kedud/Kaptutana),唐代昭武九姓之“何国”,在撒马尔干城东12公里。奥鞬城在土库曼斯坦古玉龙杰赤城,唐代昭武九姓之“火寻”,在阿姆河下游乌尔根奇市。

悬泉汉简还记录乌孙、莎车、大宛、大月氏等国使者,如果说使者是官方代表,其本身就说明了西汉后半个世纪政治稳定与边塞畅通的状况,汉代长城、烽燧、关隘、驿置、城堡等构成的军事设施保障着道路的畅通,反映出当时丝绸之路往来的频繁与密切。

(二)贵人

悬泉汉简载:“乌孙、莎车王使者四人,贵人十七,献橐佗六匹……”[8]一次就有十七名贵人跟随队伍来“献橐佗”,这些贵人不会是一般平民,他们作为贵族上层阶级的显赫人物,在汉人眼光里显然是特别予以重视的,因为他们可能代表了一个邦国的实力。所以简牍中不仅记录“大宛贵人乌莫塞献橐佗一匹”[9],而且对大规模贵人汉简特别记载标注:“大宛贵人食七十一人,凡三百一十八人。”[10]这在当时已经很具规模。

(三)客商

悬泉汉简记录黄龙元年(前49年)六月壬申“诏传□吏甘使送康居诸国客”“送精绝王诸国客凡四百七十人”“使送于阗王、渠犁、踈勒诸国客,为驾二封轺传,载从者一人……”[11]迎送载客是驿置的正常事务,简中的“客”即胡客,在汉代西域三十六国中,最早到中国经商的是康居国粟特人。早在丝绸之路开通以前,他们就扮演东西方经济文化交流中间人角色。由于汉代粟特诸城邦都在康居国统治之下,故商胡均被视为“康居人”。《后汉书》卷五一《李恂传》记载:“复征拜谒者,使持节领西域副校尉。西域殷富,多珍宝,诸国侍子及督使贾胡数遗恂奴婢、宛马、金银、香罽之属,一无所受。”“贾胡”无疑是西域商人。

丝绸之路上的贸易最初是以粟特商人为先的。汉武帝元光元年(前134年)《董仲舒对策》曰:“夜郎、康居殊方万里,说德归谊,此太平之致也。”元光五年(前130年)司马相如《喻巴蜀民檄》曰:“康居西域,重译请朝,稽首来享。”故知张骞通西域之前,康居商胡就到巴蜀乃至长安经商了。公元前1世纪末,康居商人频繁地奔走于塔里木盆地南道诸国和甘肃河西走廊。西域都护郭舜致汉成帝(前32~前7年在位)书中责难康居说:“其欲贾市为好,辞之诈也……敦煌、酒泉小郡及南道八国,给使者往来人马驴橐驼食,皆苦之。”[12]像汉简记录“使者、贵人、从者度四百人,使者严急自临廪,欲酒美,米罄□”“楼兰王以下二百六十人当东,传车马皆当柱敦□”“今使者王君将于阗王以下千七十四人,五月丙发禄福,度用庚寅到渊泉。”[13]如此人众,小小的驿站样样准备肯定接待不了。

(四)侍子

侍子就是质子,是西域诸国与汉朝保证友好联盟的人质,西域各大国下属的小属国也遣子入侍中国皇帝。悬泉汉简记载:“元始二年二月己亥,少傅左将军臣丰、右将军臣建,承制诏御史曰,候旦受送乌孙归义侯侍子,为驾一乘轺传……”[14]“阳朔四年四月庚寅朔戊戌,送康居王质子乘传……如律令。”[15]汉简中还有供食质子的记录,这说明汉朝经营西域纵横策略中非常注重与各国联盟关系,以共同打击匈奴。

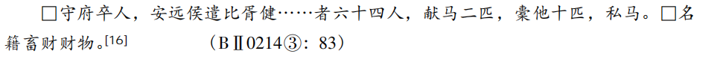

(五)献马

这是记载被汉朝封为安远侯的西域都护骑都尉郑吉,派遣西域“比胥健”的64人来献马和骆驼,这么庞大的一个队伍不可能都是使者,应该有商人,因为有“私马”还要根据名籍“畜财”物。当时献马、献驼大多是打着奉献、朝贡旗号进行商贸交换活动,以便沿途能得到官方驿置补充给养。

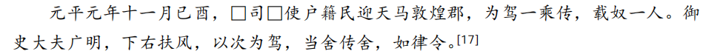

(六)天马

这条简记载公元前74年敦煌民众迎接“天马”之事,天马是汉代上至朝廷下至官署都追求的外来标志物,既是一种西域载体符号,又是汉朝人朝思暮想的西极神马,从大宛“西极马”“汗血马”到被形容的天马,“西域震懼,贡马不绝”。武帝得大宛马,“以铜铸像,立于署门,因以为名。”[18]咸阳博物馆陈列的汉代和田玉天马就是明证,骑者身上还有飞翼,艺术地表现了当时人们的向往。

从悬泉汉简可知,过往的大队人马长途跋涉并不是纯商业目的,但结伙相伴有组织的队伍中有商人的存在,这本身意味着对那些来自中亚大宛、康居、大月氏、乌孙等地的人们而言,存在着刺激他们远距离流动的机会,有着对奢侈品等诸种特产的需求,如果没有一个商贸网络的存在,也不可能形成以后沿中西古道沿线的移民聚落。当然,诸多变迁的汉代路线本身也要求汉帝国在军事上稳定的环境和地方沿途治安护卫的支撑作用,这是长途贸易的基本保障。

三、从汉简观察打破胡汉隔膜后的西域人种面貌

悬泉位于河西走廊西头,来往的人员中驻守西域的官员或其他民族首领不少,“行事昆弟家戊校候致君当从西方来,谨侍给法所当得,毋令有谴……”[19]虽然这里“西方”所指比较笼统,但是汉朝人认识的西方已不是遥不可及,而是有所指向。西汉后期流行的西王母也说是来自西方,一时风靡汉地直到长安、洛阳京畿地带。

当时人们对西来的周边民族和外国人种区分并不清楚,至少有隔膜。敦煌汉简所见乌孙人、车师人以及“不知何国胡”[20],对近距离的车师就熟悉:“□平元年十月车师戊校兵曹薄……”“车师戊校司马丞……”[21]“客大月氏、大宛、疏勒、于阗、莎车、渠勒、精绝、扜尔王使者十八人,贵人□人。”[22]

悬泉汉简中既可见西域人身份登记的信息,例如疏勒王子、贵人、翻译等,又有名字记录,例如鄯善卢匿、姑彘、乌不?,大宛乌莫塞,康居扁阗、沙囷、为匿,乌孙的知适、多斤鞬、姑代,等等。一个简牍上写了来自乌孙、危须(今焉耆)、乌垒(今轮台)等国的许多路过驿置人名:屈?子、胡奴殊子、病籍子、跗力子、贝卿子、驹多子、少卿子、子王子、屋贝卿子等等,[23]在验问时备案以便追查,至少登记的文吏要竭力辨清。

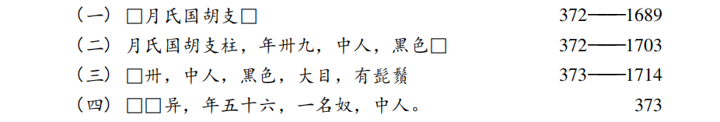

大英图书馆藏20世纪初斯坦因所获简牍残片中,有管理人事簿籍残文,记载了西域诸国往来人员:[24]

从这些残简文字能看出当时对西域月氏国胡人往来是登记造册的。完整的名籍应该有国名、姓名、年龄、身高(短壮、高瘦)、肤色(白色、黄色)以及脸部特征(面短)等等,例如:“兴客不审郡县姓名。习字子严,年卅所,为人短壮,毋须,短面。”[25]“骊靬万岁里公乘儿仓,年卅,长七尺二寸,黑色。”[26]所以,我们才能理解东汉繁钦《三胡赋》中对异族胡人的描述:“莎车之胡,黄目深睛,员耳狭颐。康居之胡,焦头折頞,高辅陷无,眼无黑眸,颊无余肉。罽宾之胡,面象炙蝟,顶如持囊,隅目赤眦,洞頞卬鼻。頞似鼬皮,色象萎橘。”[27]字眼里充满了对异族胡人的好奇,但“鼬皮”“萎橘”也流露出不屑、鄙视的态度。这也说明随着中西交通的往来,中原人对中亚、南亚的人种的辨别已经有清晰认识。

汉魏时期西域贾胡和僧人中有不少粟特人。《诸葛亮集》所载后主刘禅建兴五年三月诏书提到,诸葛亮第一次北伐时(227年),“凉州诸国王各遣月支、康居胡侯支富、康植等二十余人诣受节度。”如果说西汉时粟特人经商范围仅限于塔里木盆地至河西走廊,而东汉以后他们已深入到中国内地。《后汉书·马援传》有“伏波将军类贾胡,到一处辄止”的譬喻,从另一方面说明“贾胡”走城窜镇的印象深入人心。

一般来说,僧侣和商人是不可分割的伙伴,但从出土汉简来看,队伍中没有僧人相随,当时佛教已经在犍陀罗地区传播,并深入中亚,佛教的普世主义对传教、交流和皈依非常重视,为什么商人、贵人他们都没有携带僧侣一起入华呢?令人惊喜的是,悬泉汉简发现东汉初年的“浮屠简”:“少酒薄乐,弟子谭堂再拜请。会月廿三日,小浮屠里七门西入。”[28]不仅印证了早期佛教传入的迹象,而且反映公元1世纪西汉末年很可能就有僧侣进入到敦煌民间。

《史记·大宛列传》说:“自大宛以西至安息,国虽颇异言,然大同俗,相知言。其人皆深眼,多须髭,善市贾,争分铢。”说明司马迁记载西域时也是以胡人貌相和商贸为主导。汉简里面也没有西域伎乐或乐舞人的具体记载,反映当时还是以商贸人员最为重要。

胡奴或奴婢应是丝绸之路商队不可或缺的人员,特别是将“奴婢”作为西域贩卖人口的特产,这是值得关注的。可惜汉简残破断失,只笼统地提到“从者”,目前还没有发现专门的记录,倒是居延、金关汉简中有“奴”“大奴”的名籍,跟随使者、贵人的“奴侍”也许身份低下忽略不计。我们在中原各地见到胡人举灯、胡人守门、胡人吹箫等艺术造型的文物,正说明汉代入华胡人已经渐成群落。

悬泉汉简上记录了一些物品,“移护羌使者移刘危种南归责藏耶茈种零虞马一匹、黄金珥悬青碧以”[29],从印度到中亚诸城邦公元1世纪前后来自西亚的提花亚麻布(figured linens)、黄玉(topaz)、珊瑚(coral)、苏合香(storax)、乳香(frankincense)、玻璃器皿、金银盘、葡萄酒等已经流行。由此出口的物品有:香草(costus,又译“生姜”)、没药树脂(bdellium)、枸杞(lycium)、甘松香(nard)、绿松石(turquoise)、青金石(lapis lazuli)、赛里斯兽皮(Seric skins)、棉布(cotton cloth)、绢纱(silk yarn)、靛青染料(indigo)等。公元前2世纪,河中地区沙漠绿洲的布哈拉和撒马尔罕城主开始发行银币,主要模仿塞琉古和希腊大夏银币,并在钱币上采用粟特文。西安发现的希腊铅币或许就是这时沿着丝绸之路进入汉城的。

悬泉汉简还有一条贡献狮子的简文:“其一只以食折垣王一人师使者,□只以食钩盾使者迎狮子,□□以食使者弋君”[30];虽然我们不知折垣王为何国,但却使人知道早在西汉就开始接受异国贡狮,这无疑是丝绸之路上一个饶有兴趣景观。

关于汉帝国宏观历史下“胡风渐入”的微观变化,笔者曾专门论述过。[31]我们不能将丝绸之路仅仅理解为一个历史符号或遥远的历史记忆,作为一个上世纪提出的形象概念,它可能有简单化的倾向,但硬要纠缠概念而不重视内容,说汉代丝绸之路“是一个概念、一段时空、一种比喻,是浪漫主义的想象与传奇”[32],是有违古籍记载和出土文物证据的,更无益于研究自汉代以来的中西交通和文化交往。从敦煌悬泉部分残存的汉简来看,虽然不能全面反映当时的丝绸之路整体状况,有些外来官名还不清楚其职守,祭越、钧耆、折垣等国位置至今还未破解,但汉代丝绸之路涉及人物与物品都是实实在在的,它体现了以官方使节与民间客商混合为代表往来的真实细节,而且超越了我们以往对大宛、康居、大月氏、罽宾、乌弋山离等国的认识,我们不能“为其所用”地筛选使用一些出土文书,而应全面理解出土文献既有不可替代的证据珍稀性,又有碎片化疏漏的局限性。

注释

[1] 〔美〕芮乐伟·韩森著;张湛译:《丝绸之路新史》,北京联合出版公司,2015年。耶鲁大学历史系韩森教授于2012年出版的这本书在西方学术界引起了反响,认为她从丢弃的垃圾碎片中(指出土简牍和文书)恢复了历史真相,揭穿了丝绸之路的虚假景象,丝绸之路上活跃的是军队而不是商人,丝绸并不是重要交易商品,丝绸之路没有一条直通的路,而是一连串市场在东西方交易,评价她颠覆了传统的丝绸之路观念。

[2] 中国社会科学院历史研究所:《居延新简》EPT59.582,中华书局,1994年,第395~396页。

[3] 张俊民:《敦煌悬泉汉简释文选》,《文物》2000年第5期。郝树声:《敦煌悬泉里程简地理考述》,见胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,上海古籍出版社,2001年,第207页。

[4] 张德芳:《西北汉简中的丝绸之路》,《中原文化研究》2014年第5期。

[5] 李正宇:《古本敦煌乡土志八种笺证》,甘肃人民出版社,2008年,第162页。

[6] 胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,第118页。

[7] 康居国有五小王,指康居国统治下的粟特藩王。粟特五城邦后来发展为九个城邦,唐代文献称“昭武九姓”,或称“九姓胡”。

[8] 张俊民:《敦煌悬泉汉简释文选》,《文物》2000年第5期。胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,第109页。

[9] 胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,第108页。

[10] 胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,第108页。

[11] 张俊民:《敦煌悬泉汉简释文选》,《文物》2000年第5期。

[12] 《汉书》卷九六上《西域传》,中华书局,第3893页。

[13] 胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,第110页。

[14] 胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,第146页。

[15] 张德芳:《悬泉汉简中若干西域资料考论》,荣新江,李孝聪主编:《中外关系史:新史料与新问题》,科学出版社,2004年,第141页。

[16] 胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,第123页。

[17] 胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,第104页。

[18] 何清谷:《三辅黄图校释》,中华书局,2005年,第174页。

[19] 胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,第129页。

[20] 吴礽骧:《敦煌汉简释文》,甘肃人民出版社,1991年,第202页。

[21] 胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,第127、129页。

[22] 胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,第133页。

[23] 胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,第134~135页。

[24] 簿籍残文见李均明:《英藏斯坦因所获残简的文书学考察》,李均明:《耕耘录——简牍研究丛稿》,人民美术出版社,2015年,第202~203页。

[25] 甘肃省文物考古研究所:《敦煌汉简》683,中华书局,1991年。

[26] 中国社会科学院考古研究所:《居延汉简甲乙编》334,中华书局,1980年。

[27] 《太平御览》卷三八二,人事部二三丑丈夫,中华书局,第1764页。

[28] 郝树声,张德芳:《悬泉汉简研究》,甘肃文化出版社,2009年,第186页。

[29] 胡平生,张德芳编撰:《敦煌悬泉汉简释粹》,第159页。

[30] 郝树声,张德芳:《悬泉汉简研究》,第209页。

[31] 见拙作:《关于汉帝国宏观历史下“胡风渐入”的微观变化》,黎明钊主编:《汉帝国的制度与社会秩序》,牛津大学出版社,2012年,第483~504页。

[32] Valerie Hansen:The Silk Road:A new History,Oxford University Press,2012. “亚洲学者国际公约”最近同意这本书可用于人文学科的教学中使用,认为它修正了骆驼商队长途贸易的想象,实际上是内亚小贩短距离交易。称赞这本书的一个基本前提就是推翻一些常规和流行的观念,误认为丝绸之路很繁荣。实际上丝绸只是大规模支付驻在西北部的军队和小规模的本地贸易,而不是繁荣的长途贸易。见The Medieval History Journal(《中世纪历史杂志》)18,1(2015):166—191。

(作者系首都师范大学历史学院特聘教授、中国文化遗产研究院教授)

来源 :《西域研究》2017年第2期

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!