摘要:20 世纪 50 年代至 60 年代是国家对石窟遗址开展抢救性保护的探索阶段。莫高窟是这一阶段最早开始勘察、保护的重要石窟之一,这一时期是敦煌石窟保护理念与技术传承有序、承上启下的重要阶段。以莫高窟崖体保护加固工程实施为线索,以相关档案资料为佐证,梳理在中国文物保护理念指导下的莫高窟崖体抢救性加固保护历程,以及敦煌石窟保护理念的逐步形成和保护体系的初步建立过程,可为我国石窟抢救性保护工作提供借鉴。

关键词:莫高窟;崖体加固;抢救性保护

0、引言

石窟寺是我国文化遗产的主要类型之一。我国石窟寺分布广泛、规模宏大、体系完整、内涵深厚,从不同角度反映出历史现实与社会变迁,是中华文明同其他古代文明交流互鉴的历史见证。20世纪 40 年代,学者们积极组织开展考察和研究活动,倡议保护石窟遗址;20 世纪 50 年代初期,国家建立起规范良好的文物环境与秩序,不断深入考证和研究石窟寺价值,详细调查和评估石窟寺保存状况。莫高窟是 20 世纪 50 年代初期最早进行考察并开始抢救性加固保护的石窟之一。

20 世纪 50 年代至 60 年代,是莫高窟保护历程中承前启后的重要阶段,回顾和研究这一时期的保护工作,对当下大力提倡的石窟预防性保护仍具有重要借鉴和指导意义。关于敦煌石窟崖体抢救性保护的过程是怎样的、如何在实践中形成保护体系的初建、以及保护理念如何确立等问题,本文在前人研究的基础上,以莫高窟崖体抢救性加固保护过程为线索,利用敦煌研究院和中国文化遗产研究院藏相关档案资料,从敦煌石窟保护的萌芽、敦煌石窟崖体保护体系的初建、莫高窟木构窟檐抢修、莫高窟洞窟抢修工程、莫高窟崖体全面加固五个方面,探索这一时期敦煌石窟保护理念、体系及技术的发展过程,以求知往鉴今。

敦煌石窟七十多年的保护历程,可概括为看守时期、石窟加固时期、科学保护时期,“石窟加固时期”也称“抢险加固时期”。关于莫高窟三次抢救性加固工程的相关研究,首先是自 1947 年参加莫高窟保护工作的孙儒僩,通过系列文章回顾莫高窟崖体加固历史及 20 世纪 40 年代至 60 年代的石窟保护工作,详述石窟日常维护修缮以及莫高窟崖体加固工程的决策及施工过程,并对敦煌文物研究所时期的保护工作进行总结。中国建筑史学家萧默对这一时期莫高窟崖体加固面临的病害、加固工程设计、实施原则及外观设计进行分析和讨论。吕宁关注敦煌石窟保护思想的发展,认为 20 世纪 60 年代的莫高窟加固工程是第一次从国家层面上关注的大型保护工程。黄克忠也提出二十世纪五六十年代不仅是莫高窟的保护和加固阶段,也是我国石窟保护起步和发展的重要时期。

石窟保护专家从文物保护的原则、目标及发展角度,对这一时期保护工作进行总结和评述。樊锦诗认为这个时期莫高窟的全面整修事实上是全面抢救,通过这一阶段的保护实践,为我们的保护工作进入科学保护阶段打下了良好基础。王旭东认为莫高窟崖体全面加固工程,使莫高窟南区在有限技术条件下最大限度得到了有效保护。尽管加固工程对整个窟区外观有一定影响,但在当时技术条件下是最佳选择,有效阻止了崖体坍塌与风化,为石窟的展示提供了便利条件。虽然这一时期莫高窟崖体抢救性加固工程在加固结构及设计中存在由于技术原因导致的缺陷,但在石窟加固和文化遗产保护方面做了积极有益的探索。由于当时的技术水平和经济条件所限,也造成了一些遗憾,难以保护石窟现状,外观形式过于呆板,与石窟环境很不协调。但 20 世纪 60 年代敦煌石窟崖体抢救性保护工程的成功实施不仅解决了崖体与洞窟的塌毁问题,也为石窟有效利用提供了良好的通道。莫高窟崖体抢救性加固工程的实施过程,也是莫高窟崖体保护体系建立的重要阶段,为我国众多石窟保护工程的开展奠定了基础。

1、敦煌石窟保护的萌芽

莫高窟的保护工作始于 20 世纪 40 年代,这一时期的保护工作与 20 世纪 50 年代至 60 年代莫高窟崖体抢险加固工作紧密相连。1943 年,在国立敦煌艺术研究所筹备期间,常书鸿先生一行先期来到莫高窟,考察石窟并开展初始的保护和临摹工作。1944 年 1 月 1 日,国立敦煌艺术研究所正式成立,是我国第一个依托石窟寺建立的文物保护机构。

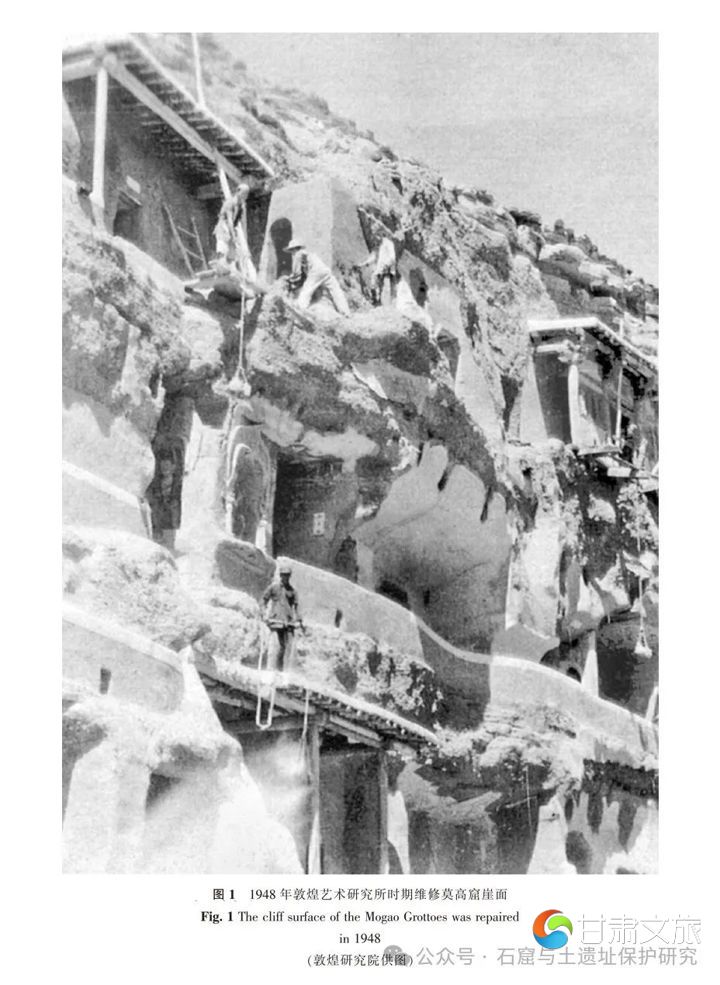

20 世纪 40 年代,莫高窟崖体坍塌、窟檐损毁,整个石窟载体十分脆弱,亟待修护。起步阶段的保护工作主要是清除积沙、治理环境、保护洞窟、砌筑围墙(图 1)、制定管理制度。在此基础上调查石窟内容、临摹修复壁画和彩塑,对莫高窟的文物价值进行研究。敦煌艺术研究所时期简单且艰辛的守护,踏出了敦煌石窟保护的第一步,此阶段的石窟保护工作比较单一且有一定的尝试性和自发性。不能忽略的是,这一时段的研究与后来保护体系的建立密不可分。正是近代中外学者对石窟的考察与研究,奠定了此后中国半个多世纪的石窟保护体系格局。

2、敦煌石窟崖体保护体系初建

20 世纪 50 年代末至 60 年代,莫高窟崖体保护工程的实施为敦煌石窟崖体保护体系建成奠定了基础。国家派专家组到莫高窟进行实地勘察、测绘拍照及病害调查,收集石窟档案资料,石窟崖体保护工作以详实的石窟档案资料为基础,依据文物保护“先救命、后治病”的原则,对莫高窟崖体及洞窟内壁画和塑像进行抢救性加固和修复,在实践中逐步构建敦煌石窟崖体保护体系。

2.1 成立专门保护机构

1950 年 7 月 1 日,国立敦煌艺术研究所更名为敦煌文物研究所,为文化部文物事业管理局的直属单位。1953 年 3 月,遵照中央文化部社会文化事业管理局的文件指示,敦煌文物研究所成立保管组,组员有孙儒僩、王去非、霍熙亮、窦占彪 4人,常书鸿所长兼任组长。专门保管机构的成立,体现了国家对石窟保护工作的重视,标志着敦煌石窟保护开始走上规范化、专业化的道路。

1964 年,敦煌文物研究所保管组改为保管部,下设保护组及管理组。保护队伍增大,机构细化,职能更加明确,使石窟保护工作开始向专业化,精准化方向发展,逐步施行石窟崖体保护措施。这一时期,石窟保护思想认识从“底层自觉”上升到“国家层面”,也开创性地运用现代工程技术保护莫高窟,有着划时代的意义。

2.2 保护方针和政策制定

1953 年,中央文化部社会文化事业管理局给西北军政委员会文化部的文件《〈敦煌文物研究所一九五三年工作计划大纲〉修正意见》中,对石窟考古研究、洞窟保护、壁画保护以及美术临摹工作的近期任务及长期发展做出指导:“重要的是洞窟保护,应成立保管组,派专人负责,以加强保护。首先要把敦煌的保护工作基础打好,然后再向其他方面发展。保管组的任务,重点在千佛洞的保养、修缮、整理工作,并附带做好西千佛洞和万佛峡(榆林窟)的保护工作。”《修正意见》中明确指出工作要集中在保护、整理和修缮,强调保护工作要派专人负责。在确定保护工作重要性的同时扩大保护的范围,承担起保护西千佛洞和榆林窟的职责。

1954 年 6 月 28 日,在《文化部社会文化事业管理局关于〈敦煌文物研究所报告〉的回复》中指出,首先应明确认识,保护敦煌石窟不使其遭受任何损坏是一项重要的政治任务,当前最严重的问题是石窟本身由于地质关系,已经时有崩塌的危险,风沙雨雪正不断地损坏壁画和雕塑,因此继续做好及时的抢修工作仍是必要的。这一回复体现出莫高窟保护工作的重要性,抢救性保护的迫切性更加明确。1961 年,莫高窟、西千佛洞和瓜州榆林窟被列为首批全国重点文物保护单位公布。1963 年,《文物保护单位保护管理暂行办法》《革命纪念建筑、历史纪念建筑、古建筑、石窟寺修缮暂行管理办法》等一系列法规和管理办法的颁行和公布,成为莫高窟保护工作顺利开展的指引和保障。

2.3 全面勘察,收集档案资料

1951 年,由北京大学赵正之教授、宿白教授、清华大学莫宗江教授、古代建筑修整所余鸣谦工程师组成专家组,前往莫高窟进行石窟勘察工作。此次勘察确定了敦煌石窟在中国石窟谱系中的重要性,《敦煌石窟勘察报告》为莫高窟的短期应急性保护与长期永久性保护提供了科学、全面的参考资料,使保护工作有章可循,对敦煌石窟保护工作具有长期指导性意义。20 世纪 50 年代至 60 年代,以相关文物保护法律法规的颁布、成立专门的保护机构、加固前的考察与研究、制定完善的保护方案以及确立保护原则为保障,历经崖面木构窟檐修缮、崖体实验性加固、崖体全面加固工程,在中国传统文物保护理念指导下, 开创性地运用现代工程技术,完成了莫高窟崖体保护体系的初步建立。

3、莫高窟木构窟檐抢修

莫高窟木构窟檐抢修工程在前期勘察的基础上,在考古专家及古代建筑保护团队的指导下进行。由于经济和技术水平的原因,当时无法对崖体进行大规模加固,只能对崖面木构窟檐进行修缮。工程依照“修旧如旧”的古建筑修缮理念开展,这也成为后来石窟加固保护工程的基本原则。

3.1 前期勘察

1951 年,敦煌石窟勘察工作组完成了各类莫高窟勘察记录和测稿(图 2),取得了详尽的崖面、窟形、窟檐以及洞窟内容等调查测绘资料。勘察组认为莫高窟最严重的问题是崖体本身的崩塌裂缝,修整是一个极端复杂的问题,需要开展临时整理保固工作和永久性的防护加固工程。勘察组编写的《敦煌石窟勘察报告》成为指导敦煌石窟短期与长期保护的纲领性文件,为做好临时性整理保固和永久性保护加固工程两方面的修缮工作奠定了坚实基础。

针对《敦煌石窟勘察报告》提出的问题和修缮意见,敦煌文物研究所在《对〈敦煌石窟勘察报告〉的补充意见》中,进一步明确实施崖体保护工程是莫高窟保护工作的主要任务和目的,并提出具体的设计和施工计划,对崖面窟檐彻底复原的问题表示质疑。《补充意见》中提出对积沙埋没的下层洞窟进行探查的计划, 在莫高窟窟前殿堂遗址考古工作中得以完成。依据勘查结果,国家组织文物保护及古建保护专家针对莫高窟木构窟檐修缮计划展开深度研讨,专家们对整体加固方案意见不一。因此在全面加固条件尚不成熟和修复经费不足的情况下,决定对濒临坍塌的四座唐宋木构窟檐进行抢救修缮。

3.2 工程实施

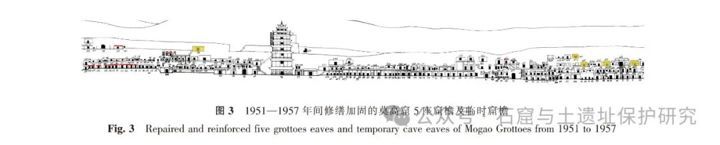

1951 年,莫高窟窟檐保护工作依据“保持原貌、修旧如旧”的原则,采用抽换构件、更换新料、落架复原技术,对莫高窟宋代第 427、431、437、444 窟窟檐进行修缮;同时在第 458、459、159、194窟和第 118~128 窟段修建临时窟檐,保护露天洞窟、龛内塑像和前室壁画;1952 年,加固修缮晚唐第 196 窟窟檐;1954 年,为防止木构窟檐风化,对第 427、431、437、444 窟窟檐普遍涂刷酚醛清漆;1956 年,修缮第 196 窟栏杆及顶部防护,见图 3。经过修缮的窟檐至今完好,成为莫高窟的代表性木构建筑,是我国现存晚唐至宋初木结构建筑的珍品。

莫高窟木构窟檐抢救工程主要是木结构窟檐修缮加固和修建露顶窟龛临时窟檐,同时兼顾石窟周边的古建筑调查和研究。虽然仅仅是针对木构窟檐的修缮加固,但是此次工程拉开了莫高窟崖体加固保护的序幕。

4、莫高窟洞窟抢修工程

1955 年,文化部社会文化事业管理局委派莫高窟调查组,进行莫高窟崖面抢救加固前期勘察。此次工程在 1951 年木结构窟檐抢修工程的基础上,以实施全面加固工程为最终目标,进行实验性加固,这是莫高窟崖体保护从崖面局部抢救性到全面整体性加固的过渡阶段。

4.1 前期考察及方案制定

1955 年 5 月 21 日至 28 日,文化部考察组在敦煌莫高窟考察,并于 6 月 3 日向国家文物局提交了《关于敦煌文物研究所问题报告》的调查报告。根据国家文物局关于莫高窟崖面抢修的决定,敦煌文物研究所制定了《关于莫高窟修护的一些具体问题》《1956 年度莫高窟洞窟抢修工程初步计划》《1956年度莫高窟抢修工程设计概要说明(初步方案)》《1957 年莫高窟抢修工程第二、三方案说明》,国家文物局组织专家进行反复讨论,不断改进和完善抢修方案。

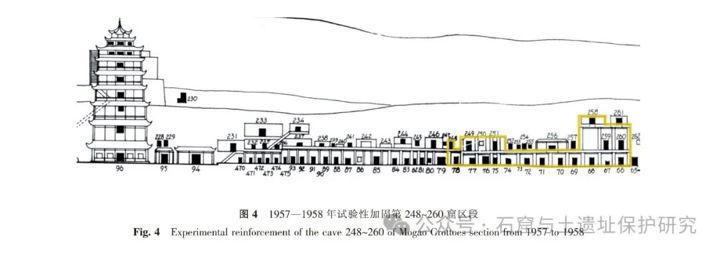

1956 年夏,文化部文物管理局委派古代建筑修整所古建专家来莫高窟,为莫高窟洞窟抢修工程收集材料、勘察测绘和设计加固方案。经过调查,决定选择安全隐患十分危急的第 248~260 窟段作为加固试点,采取临时性保护修缮,加固崖面长度累计约 50 m,加固洞窟 26 个,分为南、北两组,分布在上下三层(图 4)。

4.2 工程实施

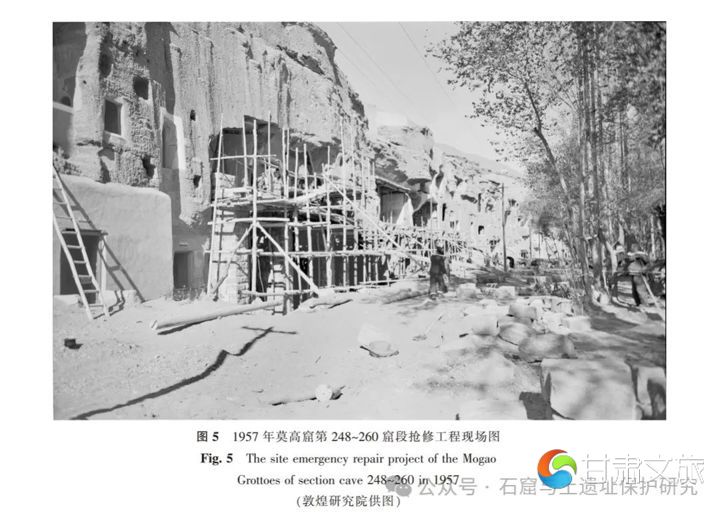

1957 年莫高窟洞窟抢修工程启动,次年完工。与 1951 年莫高窟木构窟檐修缮相比,此次工程采用柱式支顶突出岩体的方法,将修缮措施从崖面落实到崖体,开始尝试从根本上解决洞窟的危状,及时挽救了危在旦夕的洞窟,见图 5。莫高窟洞窟抢修工程是我国石窟寺首次大规模的试验性加固保护工程,不仅在施工前对崖体病害进行详细探测和研究,而且在材料选择与施工方面严格遵循文物保护原则,在有限的技术条件下采取可逆性操作,完成莫高窟崖体和洞窟的局部保护,也为永久性加固保护积累了经验。

5、莫高窟崖体全面加固

20 世纪 60 年代初,相关文物保护法律和法规进一步完善。1961 年颁布《文物保护管理暂行条例》;1963 年颁发《文物保护单位保护管理暂行办法》和《革命纪念建筑、历史纪念建筑、古建筑、古窟寺修缮暂行管理办法》;1964 年国务院批准《古遗址、古墓葬调查、发掘暂行管理办法》。随着首批全国重点文物保护单位的公布,国家科学技术委员会将石窟保护项目列入十年科研规划之中,石窟保护工作开始尝试有计划的科学化保护方式。

莫高窟崖体全面加固工程是我国第一次与岩土工程、土木工程等学科相结合实施的重大工程。在保证工程质量的前提下,充分考虑文物保护的原则和艺术效果要求,不仅解除了部分崖体和洞窟坍塌毁坏的危险,还解决了石窟间的通行问题,在外观上达到“有若无,实若虚”的效果,莫高窟崖体全面加固工程对此后我国石窟寺保护工程具有示范作用。

5.1 前期考察与试验

1961 年,敦煌文物研究所向文化部文物管理局上报《关于进行鸣沙山防风治沙的规划》《进行石窟加固工程的报告》等保护计划。1962 年 8 月29 日,文化部组织莫高窟考察工作组对莫高窟实地调研,考察发现莫高窟崖面纵横向裂缝的切割、洞窟的密集开凿是造成崖面整体性破坏的主要原因,导致石窟存在随时坍塌的隐患。专家们一致认为崖体的裂隙严重威胁着石窟的安全,一旦坍塌将造成不可弥补的损失,应该立即对石窟进行加固抢修。

与 50 年代相比,莫高窟崖体全面加固工程的前期勘察工作更为细致,不仅参与人数多,而且考察组成员的专业方向几乎涵盖了敦煌石窟保护研究的各个方面,表明文物保护管理部门和保护研究机构对敦煌石窟文化的多样性以及敦煌石窟保护的多学科性都有了进一步认识。工程前期,敦煌文物研究所与相关部门协作,开展水文地质调查、防沙实验、图纸测绘、环境气候观测和记录等;铁道部乌鲁木齐铁路局第一工程局第一工程处进行病害调查、岩石力学和抗冻性试验、施工材料的检测等。这些广泛深入的前期工作为工程的设计和施工提供了科学、可靠的依据,保证了加固工程方案制定的科学性。

5.2 窟前考古

为配合莫高窟崖体全面加固工程,1963 年至1966 年期间对莫高窟窟前遗址进行考古发掘,发现大面积窟前殿堂遗址。窟前考古工作先后进行了四次,第一次和第二次都是在敦煌文物研究所时期,清理发掘了由南到北 16 个窟段的窟前殿堂遗址,发现第 487、488、489、490、491、492 新窟龛。通过窟前遗址考古发掘,对莫高窟五代、宋初的洞窟及窟前建筑结构有了更为全面的了解,同时深化了对崖面开凿状况以及历史时期崖面变化的认知,为确定崖体稳定状态提供了重要信息。

5.3方案设计

梁思成提出的“有若无,实若虚,大智若愚”的古建修缮设计思想,为莫高窟崖体全面加固工程的设计与施工,确立了具有中国传统文物修复理念的石窟加固保护修复原则。此次加固在石窟本体研究基础上,工程设计和实施中运用工程学、建筑学、力学、化学、物理学等多学科研究方法和施工技术,针对莫高窟崖体 33 处最危险地段采取抢救措施,制定了区别轻重缓急、分期分批完成的工程计划。

1962 年 12 月 10 日,铁道部第一设计院完成《敦煌莫高窟第一期加固工程初步设计原则 (草稿)》,并组织考古学、建筑学、文物保护方向的专家及工程设计师,对工程方案展开多次讨论。1963年 1 月 22 日和 1 月 30 日,古代建筑修整所学术委员会分别组织两次座谈会,讨论此次工程方案。古建所学术委员会的专家和技术人员针对加固与艺术的关系、工程实施可行性问题,从专业技术层面对加固设计原则和保护理念进行讨论,为加固工程设计方案提出建设性意见。1963 年 2 月,文化部文物博物馆研究所《关于敦煌莫高窟崖壁加固工程的几点意见》的文件中,强调在保证工程质量及在相当长时间内保证洞窟安全的同时,要考虑为将来全面规划和采用新方法进行修正工程留有余地。工程设计原则应以保证洞窟安全为主,同时考虑到艺术形式问题。1963 年 8 月,梁思成提出由外而内,注重上部维护;防止崖壁从上部崩塌的问题;注意加固工程与原有洞窟比例、形式、色彩的和谐,新墙必须朴素无饰等建议。经过反复讨论,最后确定此次维修要在保证石窟安全条件下,适当考虑艺术形式,尽可能保存洞窟原来面貌,最大程度做到隐蔽,使之达到“有若无”的程度。

5.4 工程施工

1962 年 11 月,铁道部西北铁路工程设计院勘测队伍进入莫高窟,在冬季开展了地质调查、钻探、地形和洞窟测绘等前期工程。1962 年 12 月,铁道部第一设计院第二勘测队完成 《莫高窟第一期加固工程勘测报告书》。

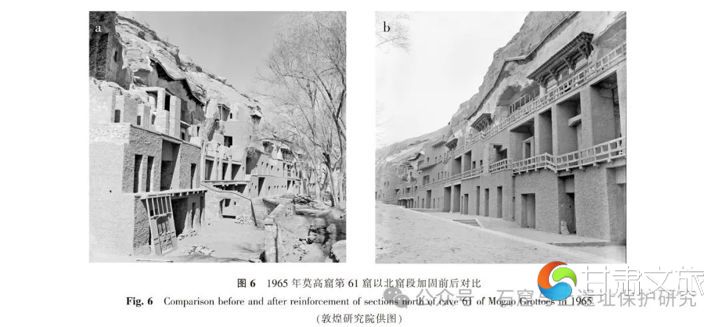

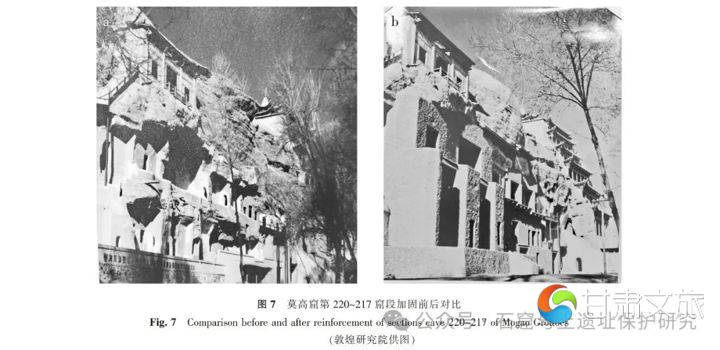

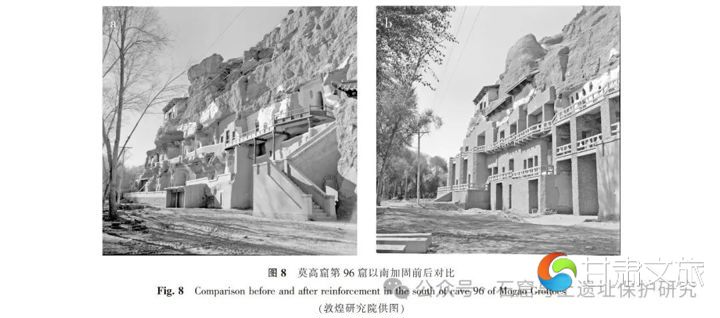

莫高窟崖体全面加固工程自 1963 年 6 月至1966 年分三期完成。第一期分为 7 个工点,工程总长度为 209.17 m;第二期分为 6 个工点,工程总长度为 152.15 m;第三期分为 5 个工点,工程总长度为 214.8 m。采用“支、顶、挡、刷”的工程措施,加固崖面共 576.12 m,加固洞窟 354 个,使莫高窟72%的石窟得到了有效保护,在工程技术和设备有限的条件下,维护了石窟整体安全,抢救了大批濒危壁画和塑像。按照前三期的加固原则,1984年至1985 年加固第 130 窟以南 172 m 范围内 26个洞窟,完成了莫高窟南区崖体的整体加固,见图6~图 8。

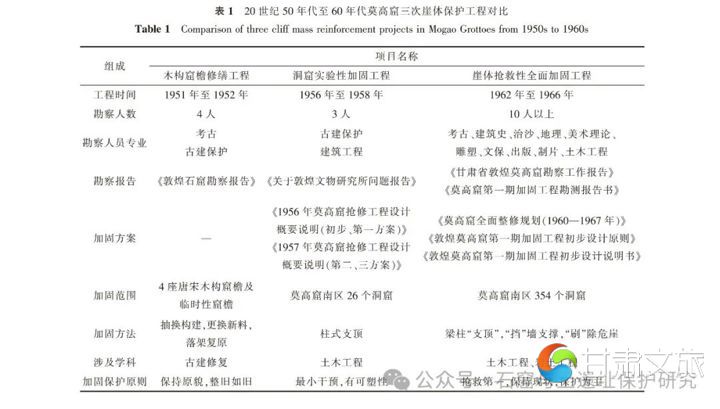

这一时期莫高窟崖体三次抢救性加固保护工程是循序渐进的过程(表 1),整个崖体抢救性保护历程有以下几个特点。一是历次加固计划实施前都以勘察、测量、记录、拍照和研究为前提,石窟勘察报告为崖体加固方案制定与工程实施提供了科学详实的石窟档案资料;二是保护过程的专业性和多学科性不断加强,保护技术从最初的考古和古建保护专业到多学科、跨专业综合勘察、工程设计及施工。三是从抢修加固到小规模实验性加固,再到全面加固,工程量依次增加,保护范围从崖面局部到整个崖体,逐步解决石窟结构稳定性问题,加固目标从建筑文物个体循序渐进的向石窟遗址整体过渡;四是在实践中逐步完善敦煌石窟崖体加固保护体系的初建;五是此阶段的崖体保护以“抢救性”为主,遵循“保存现状”的原则,逐步验证和完善了中国石窟保护的原则和理念。

6、结语

20 世纪 50 年代至 60 年代敦煌莫高窟崖体抢救性加固保护工程的实施,不仅使莫高窟的崖面状况和外部环境以及洞窟内部都有整体改善,使岌岌可危的石窟得以保固,而且为敦煌石窟进行科学研究、保护以及向公众开放创造了有利条件。这一时期的莫高窟加固保护工程,在实践中逐步完成敦煌石窟崖体保护体系的初建,在敦煌石窟保护历程中具有承前启后的重要意义。

莫高窟崖体抢救性加固保护工程遵循的加固保护理念是在我国古建筑保护修复理念的基础上初步确立的,经过古建保护专家、考古专家、石窟保护专家、工程技术人员及敦煌文物研究所的文物保护工作者共同反复研究和讨论,在历次工程实施过程中不断完善,最终以良好的保护效果得以验证,成为中国特色文物古迹保护理念形成过程中的典型代表;同时也为《文物保护法》《中国文物古迹保护准则》提出现代文物保护可逆性原则、可识别原则和最小干预原则,提供了实践经验和理论支持。

致谢:因展览合作需要,笔者曾有幸在 2021年前往中国文化遗产研究院查询资料。文中所引部分档案资料来自中国文化遗产研究院, 感谢图书馆郑子良馆长和王晓梅老师的支持和帮助。

原文载于《石窟与土遗址保护研究》2024年第4期,引用请参考原文。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!