简出甘肃

先秦至两汉时期,因竹木简牍是其记录文字的主要媒介,这一时期也被称为“简牍时代”。20世纪以来,全国出土了数量众多的简牍,特别是在甘肃地区,发现了从先秦到魏晋时期的简牍近7万枚。

自1907年迄今,沿古丝绸之路,在甘肃省的天水市放马滩秦墓、武威汉晋墓、河西汉塞烽燧各类遗址中先后出土了近7万枚秦汉、魏晋时期简牍,其中汉简数量占绝大部分。以甘肃地区汉简的发现和研究为开端,简牍学已成为一门显学。

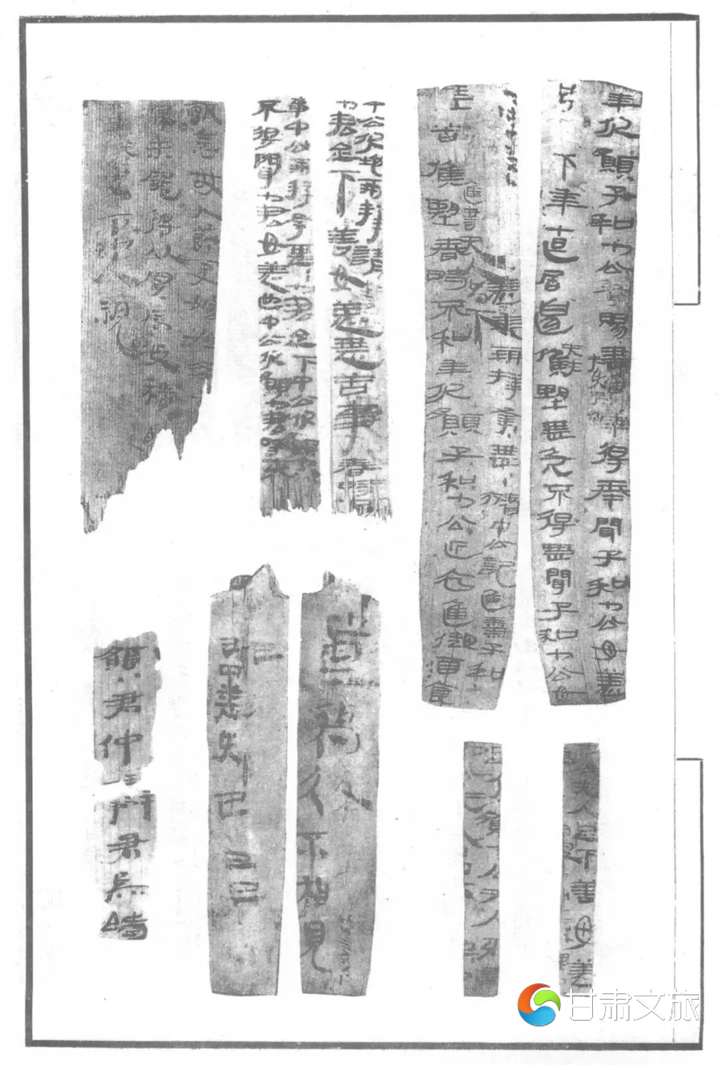

20世纪初 敦煌汉简,3500余枚

斯坦因一生进行了四次中亚探险,他的第二、三次探险在敦煌等地汉代烽隧遗址获得大量汉简,总数近3000枚,称之为“敦煌汉简”,现收藏于英国。

敦煌汉简

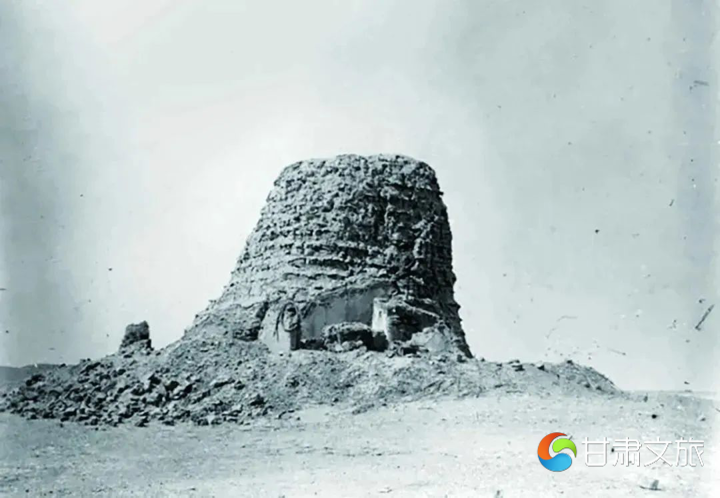

敦煌长城烽隧

1930-1931年 居延汉简,10000余枚

1927年西北科学考查团正式组成,中方徐炳昶为团长,外方斯文·赫定为团长。1927年5月9日从北京出发,开启历时8年的科学考察。1930年至1931年,西北科学考察团瑞典成员贝格曼在汉代张掖郡居延烽燧遗址发掘了万余枚汉简,称之为“居延汉简”。

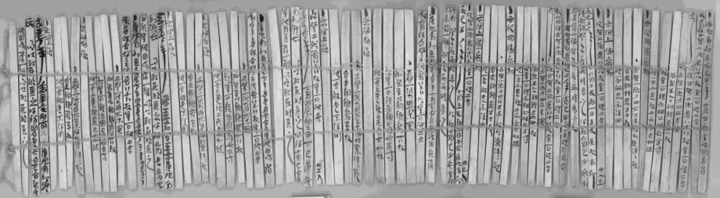

永元器物簿

西北科学考察团部分成员

1972-1974年 居延新简,8000余枚

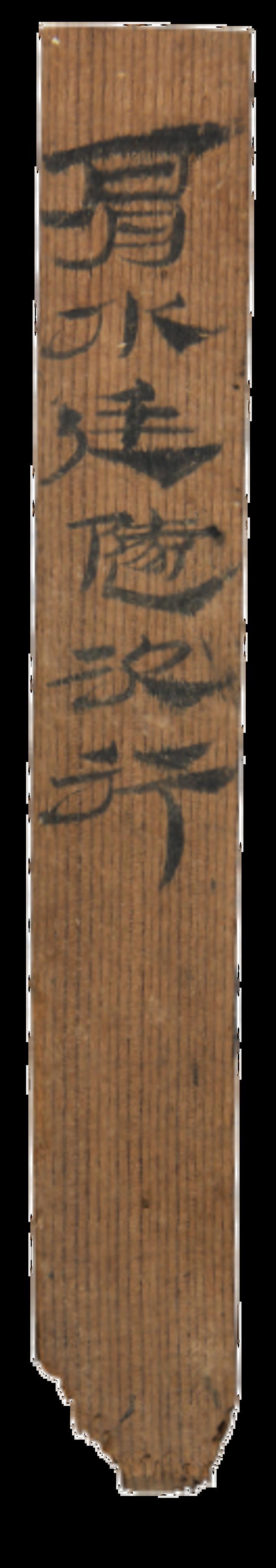

“居延新简”相对于20世纪出土的“居延汉简”而言。主要包括1972-1974年在甲渠候官遗址、甲渠塞第四隧、金塔境内汉代肩水金关遗址等遗址出土的汉简近2万枚。

居延新简

1972年居延甲渠候官遗址及简牍出土现场

1979年 马圈湾汉简,1217枚

马圈湾汉简

1986年 地湾汉简,778枚

地湾汉简

地湾城遗址

1990-1992年 悬泉汉简,23000枚

悬泉汉简

悬泉置遗址发掘现场

辽宁省博物馆携手甘肃简牍博物馆将于本月29日推出简述中国——甘肃出土汉简精品展。展览以简牍为媒介,解码古代甘肃地区独特的文化基因,全面、生动地展现简牍里的丝路文明与中华智慧。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!