“故事”和“话语”的相互阐释

——评冯玉雷文化小说《野马,尘埃》

李生滨 安骞

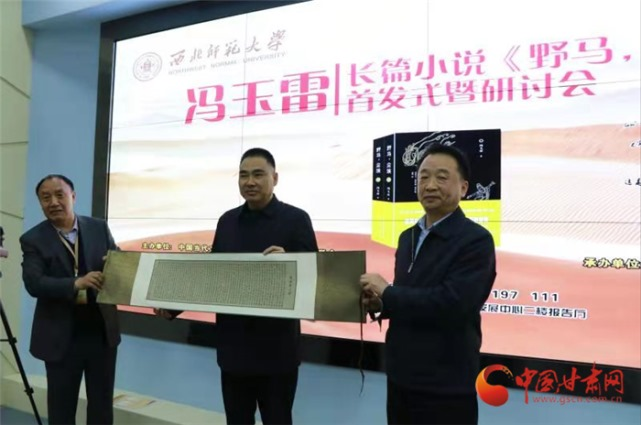

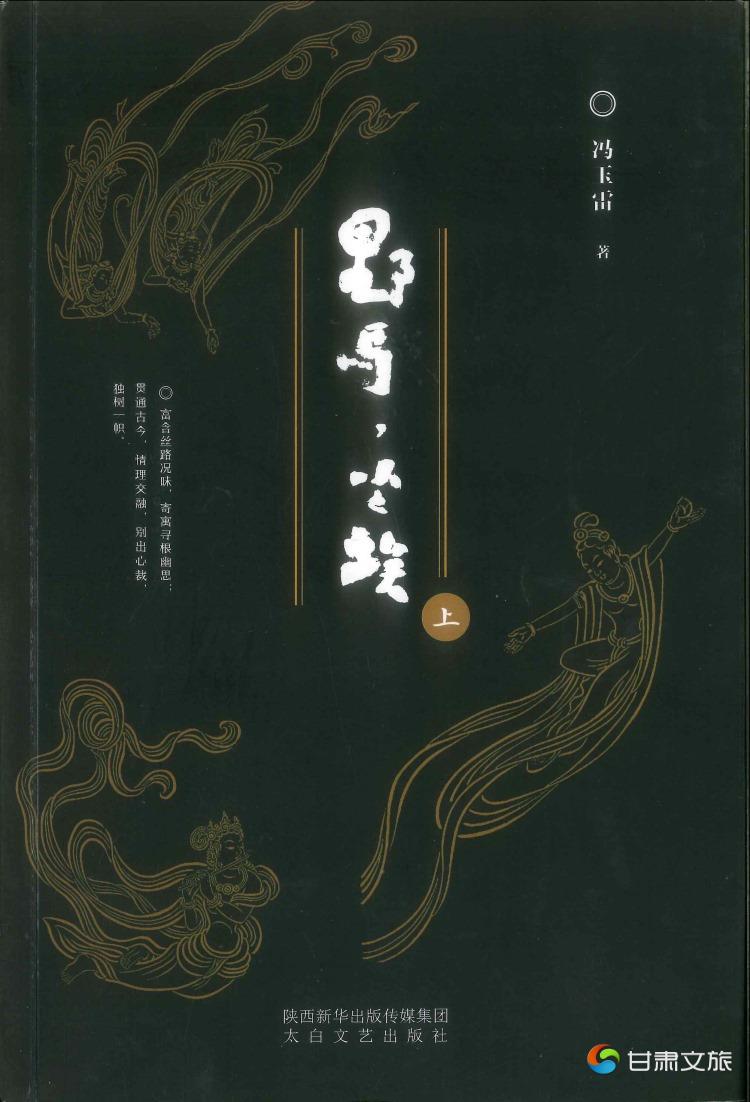

2021年1月,冯玉雷还原神话、想象历史的文化小说《野马,尘埃》出版。这是作者沉潜人类历史、敦煌文献和考古新发现而努力讲好“中国故事”的精心之作,也是契合新时代文艺思想的探索之作。在深入推进“一带一路”经济合作和文化创新的背景下,其文学创作以敦煌及丝路文化延伸的更广大地区的人文历史和考古文献为资源,站在人类命运共同体的高度去回溯和想象人类活动的族群关系、宗教信仰和日常情态,将华夏文明演进发展的各种历史信息和文化密码内化为小说的精神特质。

一、考证描述的宏大“故事”

中华民族多元一体之历史考察,应始于梁启超1902年发表的《新史学》,打破二十四史王朝更替和传统史志记录,“以民族的视角重新书写中国历史便成了当务之急。”民族复兴与历史记忆紧密关联,闻一多哀伤国家主权的诗歌《七子之歌》与郭沫若重塑爱国诗人的剧作《屈原》等就是特别的显现。中华民族多元一体,昆仑神话亦兆示汉藏语系及藏汉一家的文化根脉。《野马,尘埃》围绕雪域高原佛诤事件展开,聚焦吐蕃占领沙州前,再现唐王朝与吐蕃、南诏、吐谷浑、回纥等周边政权的战争冲突和文化交流。了解中国西部广袤的土地,了解中国文化的过去和现在,谋求民族复兴和未来发展,无法忽略青藏高原与内蒙古高原之间的甘肃省区。河陇地区是东方文明发祥的核心区之一,中国三大自然区划东部季风区、西北干旱半干旱区、青藏高寒区,都在甘肃交会。多种自然区划的交会且与文化的多元景象吻合,远在秦汉,或在盛唐,包括今天,诸多宗教信仰和生活习俗不一样的民族在甘肃的土地上共同生存。从人文历史的大视野来说,甘肃不是偏远的西部省份,而是通达四方的“中国之心”。通达四方,秦汉奠定了中国至今仍在延续发展的文化基础。“汉帝国决定一劳永逸地解决与匈奴的纠缠。首先夺取河西走廊,控制农业富庶的西域地区,接着经过近十年的多次征战(结束于公元前119年),将游牧部落赶回到他们原来的地方。河西走廊通向西部的帕米尔高原,高原以西就是一个崭新的世界。中国为一条横跨大陆的交流通道打开了大门——‘丝绸之路’就此诞生。”这是数千年丝路文化与世界文明交相辉映的历史考量。换言之,高地亚洲“西域是一块文明重地,是那些产生了坚强的思想、天才、科学和艺术的幸运之地。”今天,这仍然是一条连接欧亚大陆的重要通道,紧密联系着沿途各国的政治、军事、文化交流、民族迁徙和融合。

人类活动重大变迁离不开战争、贸易和宗教。唐朝帝国扩张的疆域甚至超过了汉朝,“在中亚建立了中国的宗主权,控制了整个塔里木盆地,并越过帕米尔高原,控制了奥克苏斯河流域,以及今天阿富汗印度河上游地区。”考察世界历史和中国历史,河西走廊、青藏高原和西域(今天的新疆和中亚),与华夏民族的兴衰紧密相关,也与欧亚大陆长期的贸易往来密切相关,可以说关乎着人类文明的总体兴衰和文化格局。因此,历史学家斯塔夫里阿诺斯指出:“古典时期,伟大的希腊、罗马、印度和中国文明,在欧亚核心区居统治地位。然而,边缘地区的游牧民,最终践踏了这些文明,并从根本上改变了世界历史的进程。”周秦汉唐,“中国北部和印度北部虽遭蹂躏,但仍然保持了各自独特的文明。”葱岭为界,大昆仑山脉横贯中国西部以至中国全境,山川大势之论,在梁启超1902年《中国史叙论》中也有清晰陈述。其实,人类神话和华夏文明的时空深处,“河出昆仑”“玉出昆冈”的传说中还横亘着戎羌民族游牧的西部和西部的至高高原。这是包涵在《野马,尘埃》故事深层艺术求是的历史考证。

从中华民族多元一体的内部而言,唐蕃延续至今的汉藏文化颉颃互竞的沟通,意义更为深远。这是《野马,尘埃》演绎神话、探寻历史故事的真谛。“从神话发展的主线看,神话之所以是神话,是因为它姓‘文’(文学),不姓‘神’(宗教),并且也不姓‘综’(多学科综合体)。”文化的生成和艺术的创作,也需要天时、地利和人和。人文考古和敦煌研究活跃的开放时期,冯玉雷遇见文化学者叶舒宪,遇见敦煌文献,还有他《野马,尘埃》后记提到的重要学者及著述,这一切坚定了他以学术支撑小说创作的选择。也就是说,自1990年代浸淫文化考古和比较诗学,逐步开阔了冯玉雷小说家的文化胸襟,终以历史批判的眼光驾驭文字的野马,穿越历史的尘埃,完成了结构恢弘的人类学田野想象的文化叙事。毋庸讳言,《野马,尘埃》历史考古和神话还原交织的叙述,包括史诗颂赞语言的借鉴,可能会令一般读者望而却步。“读者对故事的参与绝不是无条件的,他必须具备一定的能力。”“加缪写作道德论文,却称之为虚构小说。”冯玉雷的这部长篇是借助历史考证而展开的语言狂欢,打破各种学科认知的藩篱,天地、自然、万物、人文、历史、民族和传说皆具灵性和意识,风物、符号和词语都可以用来虚构人物,动态地用文字渲染出一幅幅似乎原始魔力促动的妖冶玄秘的,甚至令人恐惧的艺术画卷。

若墨守成规,冯玉雷不是出色的现代意义上的小说作家,因为他把历史的考证加工成富有传奇和寓言意味的故事。这来自人类文化学还原历史的宏大故事,可以分析出三组对立。一是唐朝与吐蕃之间的政权对立。在《野马,尘埃》故事展开的前期背景上,唐王朝无疑是更占优势的强势政权存在,吐蕃表现出向唐王朝的靠拢姿态。因此,吐蕃积极向唐王朝求婚,并请求唐王朝将神卵“倏忽”作为陪嫁品赐予。吐蕃向唐王朝的靠拢实质上体现了新崛起政权向先进文明政权的积极学习。在这一过程中吐蕃日渐强盛,而唐王朝在周边弱小政权的“逢迎”中越发“得意忘形”,竟将承载和象征文明的“倏忽”与“混沌”尽数作为陪嫁品赐予周边政权。“倏忽”和“混沌”的移送他国,其实也寓示了政权强弱势力的转移。“倏忽”与“混沌”尽数赠送他国之日,正是“安史”乱起,吐蕃政权崛起、唐政权衰弱之时。二是唐朝和吐蕃之间的人物对立。《野马,尘埃》中人物众多,大致可分为唐王朝和吐蕃两个阵营,这两个阵营的人物呈现出相反的性格特征。三是渐悟派和顿悟派佛教教义之间的对立。“渐顿”佛诤是由吐蕃赞普赤松德赞极力促成的。赤松德赞促成这场佛诤的动机正是想通过此次辩论选出优胜者,以完善其政权。辩论的结果是渐悟派胜出,而尊奉顿悟佛法的摩诃衍只能退出藏地。摩诃衍在退出藏地的时候,带走了文化碰撞交融中凝聚了各民族智慧和天地灵气的“倏忽”和“混沌”。

可以想象,基于族群生存和精神信仰的历史纷争,唐蕃之间会有更加尖锐的对抗。“敦煌文书所展示的汉藏间的文化交流,不仅仅是禅宗入藏一件事情。由于晚期西藏的典籍受佛教的影响,主要强调西藏文化的印度来源,而湮灭了西藏文化从汉地借入的内容,我们在敦煌藏文文书中,找到了汉文古典著作《尚书》、历史著作《春秋后语》、子部教科书《孔子项橐相问书》以及有关占卜、医药等著作的译文。还有用藏文字母拼写或汉藏对译的汉文文献,如《千字文》、《杂抄》、《金刚经》、《阿弥陀经》、《般若心经》、《南天竺国菩提达摩观门》、《天地八阳神咒经》等,都表明了唐朝对吐蕃在文化上的影响。”冯玉雷借助小说故事的历史透视,主旨是极为清晰的。以此为主导,在敦煌多种语言文献考证基础上科学地阐释多民族团结进取的崇高精神,艺术地“再现多民族融合发展历程”,彰显了开放自信的文化胸襟。

二、繁复多元的“话语”建构

《野马,尘埃》在小说考证的大小故事经得起历史学家批判的同时,基于历史人物和灵异想象的文本叙述雅俗杂糅,繁复多元的话语建构自然蒙上了一层戏谑反讽的荒诞色彩。“人是世界上唯一的话语动物。每个文化的成员都必然生活在本土特有的话语之中。”语言艺术的荒诞是现代主义小说追求真实的审美批判,与现代理性和宗教话语的解构相关。《野马,尘埃》本身借助了庄子《逍遥游》寓言夸张的象征手法,野马是春夏山野之间升腾的水汽雾气,也就是佛书中所说的阳焰。“野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。”意思是春夏天地间的雾气,低空里飘浮的尘埃,都是大自然各种生物气息吹拂形成的景象。大地浑融,万物皆有著,至微如野马如尘埃,“亦有所凭而移动也”。

文学是文化的表现和存储形态,更是语言的艺术。回到小说的语言,真正独特的实验性表现在小说的话语建设。叙事是通过话语表现一个事件,一个以上事件通过某种关系联系起来,就构成了故事。综观小说则会发现,《野马,尘埃》整体结构是通过多部书稿、信札和文件的记录勾勒出吐蕃攻陷河西走廊前后的历史情景。作者自我批判的所谓形式、人物、文体复调性和多重喻指,其实就是小说叙事话语的多重建构。《白金部<宁布桑瓦>》是尚修罗出生后脱口叙述的神秘文稿,内容涉及吐蕃王族历史发展,部落间纠纷、往来及和亲的事情。《青木部游戏名称叫“干瞪眼”》分别是“忽”(即磨延泣)叙述的一篇《女祭司》、“倏”(即尚修罗)叙述的一篇《非实验开凿》和驼轿叙述的十篇文稿,这十二篇文稿合起来主要讲述的是安史之乱的故事。《黑水部流沙战纪(吐蕃书)》则是由毛押牙完成的十六卷关于河西战事的记录。《红火部围敦煌》则是由悉勃野叙述的九种文书及敦煌战地通事班对其作出的批注外加一份神秘的盟誓文构成,主要记录的是十年围困敦煌的故事。《黄土部会盟》分别是阿嗜尼、论悉诺、尚修罗、徐定奴及多位捉笔舍人记录的以唐蕃会盟为主线的文稿。《野马部佛诤记(上)》和《尘埃部佛诤记(下)》则是围绕渐悟派和顿悟派论辩各人的奏答表。纷繁复杂的文稿和诡异多变的叙述视角形成互文性的多重语境,围绕吐蕃攻陷河西走廊这一事件勾勒出吐蕃王朝及唐王朝前期发展、安史之乱、河西战事、围困敦煌、唐蕃会盟、顿渐佛诤的历史大脉络。真实的历史人物与神明精灵交融一体,历史叙述语言与幽默反讽语言交织,构成镂玉错金、辉煌斑斓的多重话语景观。

从中国传统章回体小说到西方长篇史诗叙事,都存在一个明确的时代和命运的主题,《野马,尘埃》则完全以个人对历史情绪化、虚幻化的体验来解构历史的宏大面相。现代叙事学走向理论批判的过程,也是其发挥作用和产生歧义的开始,而“解构是后现代主义哲学美学的一个基本概念,它表达了理解和阐释世界的一种新的立场和方法。……,世界本身就是在时间性的运动中不断解构自身,不断生成自身意义可能性的过程。”在冯玉雷小说实验的艺术尝试中,应该是敦煌文本的原始形态冲击了传统历史的规范和尊严。现代主义小说叙事的符号学或荒诞性追求“承受者与主角常常是同一个人物。”犹如尚修罗“一个人兼扮几种角色。”“在承受者意义上,主角可能是消极的,因为他必须等待自己的意图和愿望的实现,”相对的磨延泣,以及阿嗜尼“和其它角色一样,助手与对头可以是人物,可以是人形化的动物,也可以是各种抽象的关系或力量。”敦煌文书直接启发了小说结构,以各种卷宗方式分归于七大部,而每个人物在不同卷宗中以扑朔迷离身份出现。这是因为卷宗的记录者和代笔者不一样,记录的目的不一样,甚至标注指明记录的文字也不一样。每一个二级叙述单元以第一人称来完成故事陈述,因而人物的世界与叙述者的世界形成局部的统一和总体对立。汉语修辞的借代在叙事学理论阐释中被分析为转喻,象形会意,中国传统的抒情手法比兴,在西方诗学阐发中自然与象征主义衔接,而且与叙事学的隐喻也有了某种同构关系。

小说主体构成的部和卷是不同主角也是承受者的叙事视角的自我辩解,承受者的局限使他们无法改变或者说抗拒时间法则和事实框架,但作为叙述者外显的视角人物则可以尽情发挥自己的口才,完成倾向性鲜明的主观话语—— “文本只存在于语言,存在于语言的运动过程中”。形形色色的历史人物及其放诞的言语,林林总总,虚虚实实,全部被穿插于《野马,尘埃》七部六十一卷话语大厦的构建中,以共时性和历史性交叉的碎片式叙述打破了故事完整性,还原了文化人类学上溯荒古而又欲综括一切的田野模拟情景,“包括人类的躯体,种族的差异,文明(civilization),社会构造,以及对于环境之心灵的反映”。简而言之,《野马,尘埃》的叙述黑白交错,艳俗与富丽浑然合流,神话、文献、传说、古训、谚语、器物、地名、成语、新闻、消息等等,皆被作者耕植镶嵌于小说叙事的话语世界。

三、“话语”与“故事”的相互解构和阐释

天地气象,大小在乎意念,遊于有无。小说话语不仅指向小说叙事结构,而且与小说叙述视角紧密关联。《野马,尘埃》借助文本镶嵌多角度建构小说叙事结构之外,更多的探索是在叙述视角转换中又不断解构故事表层的真实意义。“‘故事’和‘话语’是当今西方叙事理论中较为常见的描述叙事作品两个对应层次的概念。叙事作品的意义很大程度上源于这两个层次之间的相互作用。”《野马,尘埃》小说多元开放的意义也正是在其故事和话语的相互阐释中实现,或者说是通过不同视角人物的话语叙述中完成并打开故事。在历史小说叙事的外表下,以艺术想象的真实还原故事人物和视角人物的日常性。因而小说在内在时间的规约之上建构发散式的叙事结构,而不是线性发展的描述和呈现。

笔者认为这部小说还存在一个更丰富的话语层次。这个话语层次以滋生蔓延的当代日常话语解构历史事件,并以此实现对当代大众文化的反讽和批判。以各种“戏仿”手法实现历史叙事与当下生活的连通,在充实历史场景和细节想象的同时,也解构了宏大叙事的某些虚妄和偏执。见为不见,活色生香,《野马,尘埃》叙述中大量使用“戏仿”,用当代娱乐文化元素解构历史教条和时间逻辑,将历史人物和事件置换于具有象征意味的神话语境中试图超越一切实有。常羲和羲和产下的神卵“倏忽”和“混沌”,亦是“东海国”唐朝所代表文明的象征。吐蕃等国向唐朝请婚并求陪嫁“倏忽”和“混沌”,表达了追求先进和文明的欲求。以“倏忽”和“混沌”神话重述唐蕃通婚的历史,为唐蕃之间错综复杂的关系变化设置了一个具有神话意味的起点,但原本可能出现的文明共荣的愿景并未实现。故事的结尾,禅宗高僧摩诃衍只能带着融汇了唐蕃文化的神卵“倏忽”和“混沌”退出藏地。作者夫子自道:“摩诃衍将所有典籍浓缩装进二十二只鸟卵中——它们正是失踪多年的十二只‘倏忽’和十只‘混沌’,也是《宁布桑瓦》中的主角。”这是地理空间“天倾西北”“地不满东南”之间的深层暗示,也是在当代世界历史文化研究的开阔视野中审视中华民族分分合合多元一体建构的复杂性考证。

借小说之文体,考证文史,结构故事,斧藻群言。也有人说《野马,尘埃》是一部“过度包装”极具实验色彩的作品。文本实验的复杂性在于打破了故事的连贯性,切断重大事件之间的因果链条。文本命名和修饰的有意为之让一般读者找不到真实的叙述者。尚修罗、阿嗜尼、毛押牙等视角人物极为奇特,“他们可以同一,可以分别,可以变幻,可以出生人死,可以失去记忆,可以先知先觉,可以从沉默不语变得能言善辩。总之,当叙事需要时,他们可以随时出现,尽情‘讲故事’。在小说中,作为物质性存在的驼轿也能够叙述,也可以变化,让人忍俊不禁。”对当代娱乐文化的戏仿则不难看出作者对当代许多社会现象和价值判断的忧虑。文学需要语言极致的雕琢和修辞,小说文体的大众化特征需要来自生活的幽默和戏谑,才能达到真正审视现实和反思历史的批判旨归。也就是说,小说中出现的大量拜金的、欲望化的、娱乐至死的人物,都是没有自主意识、没有思考能力的挂件。因此,作者在解构历史的同时,也将批判的眼光指向当代。赋予历史人物及事件符号化意味,让魔幻色彩的传说与当代荒诞事实得以在合适的叙述位置上相互映照,从而以转喻方式揭示当代大众文化诸多乱象。

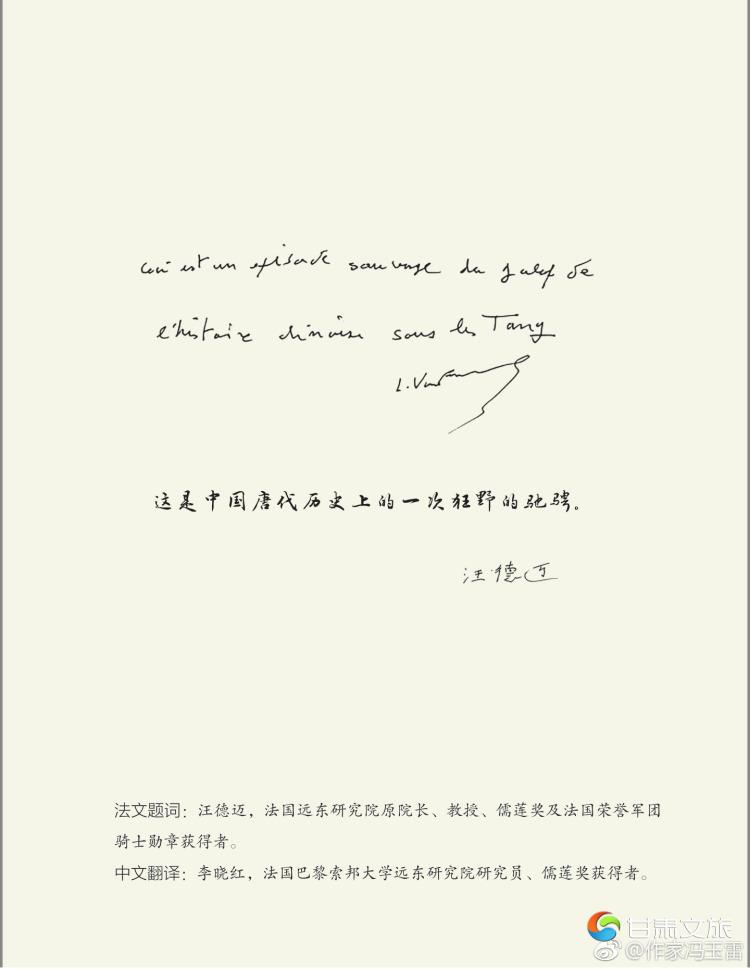

庄老的思想与佛学禅意相结合,长期影响了中国人入世与出世并重的价值取向,更深远的意义在于涵养了诗和艺术的哲理内涵,以及最接近野马的审美特性。“实际上,从到达野马泉那一刻起,我就在粟特语和唐语之间进行对比。从最深沉的感情角度,我当然愿意选择母语粟特语,它富于感性,长于抒情,就像无拘无束、自由奔放的野骆驼,也像驮载我们民族到达世界各地的家骆驼,舒缓、沉稳、坚毅。母亲曾经做过大祭司,我的基因知道该如何把握语言与精神的节奏。家骆驼也是称职的大祭司、优秀歌手,不管它们行走还是静卧,淡定的目光都让我感觉到左手敲大鼓,右手敲小鼓,用草原民族特有的苍凉情调重述历史的讲唱人形象。即便我的民族来源于撒马尔罕,即便骆驼让粟特人能够获取最偏远地区的财富,即便骆驼能够成为最有影响力的大祭司,可是,由于我的先祖,龙城王康艳典对野马的狂热迷恋,最后,我依然决定选择唐语。历史上曾经使用过和目前仍在使用的所有语言中,它的精神气质最接近野马。它是风格,寓诙谐于方整;它是气质,寓感性于庄严;它是梦想,寓激情于燃烧。我所要重述的这些历史事实,每个细节都有野马的影子闪现,用野马般的唐语来描述,是不是更能传神达意?”此奏表文字出自《尘埃部·佛诤记(下)·青木卷》,作者王锡是敦煌文献中有记载的历史人物,视角人物暗示的叙述者深层的情感倾向不言而喻。犹如博学的毛押牙所想,“思想乃野马,文字为尘埃”。作者以荒诞戏谑话语讲述历史故事,以戏仿的手段完成故事和话语的相互阐释。

结语

“镕钧六经,必金声而玉振”,“当习近平主席于2013年宣布‘一带一路’的创想之时,他是在重新唤起人们对于那很久之前就已经熟悉的繁荣回忆。”丝绸之路从沟通世界经贸、宗教和文化史的意义来说,敦煌恰恰是东西门户和一个最重要的节点。敦煌是地理的存在,然而层积了多方面的文化资源,形成了以敦煌学为核心的全世界丝路文化研究热潮。冯玉雷长篇小说《野马,尘埃》截取吐蕃崛起与唐王朝争雄的历史断面,在野马尘埃的神话想象叙事中对敦煌文化及相关研究文献进行艺术发掘,“以文学创作传播敦煌文化”,“用小说书写‘文化史’和‘民族志’”。在科学求实的历史考证基础上,通过戏仿、变形等艺术手法,重构了多元和互文性的叙述话语系统,其故事与话语相互阐释的意义超出已有历史小说的框范。小说的叙事意义不仅探究个人在变化莫测的自然和历史力量制约中的反抗和牺牲,也给我们提供了反思当代文化和人类精神痼疾的镜像。历史不仅记录过去,而且兆示当下和未来,“挫折和艰难、挑战和问题,似乎都是一个新世界在诞生过程中的分娩阵痛。当我们在思考下一个威胁将来自何方,思考如何应对宗教极端主义,如何与那些无视国际法的国家谈判,如何与那些常常被我们忽视的民族、文化及宗教建立各种联系的同时,亚洲屋脊上的交流网络正被悄然编织在一起,或者更准确地说,是被重新建立起来。”冯玉雷创作主旨的思考可能没有这样深远的自觉性,但其多重建构的“话语”与多元开放“故事”,却无疑印证了这样的意义。换句话,谋求人类共同发展的历史镜鉴意义是一样的,学习世界文明各方面先进经验,不断探求并增强中华民族的文化凝聚力。

本文首发《当代作家评论》2021年第5期,系西北师范大学华夏文明传承创新科研平台集群最新成果,国家社科基金项目“西部五省区当代汉语诗研究”(项目编号:16BZW160)和国家社科基金重大项目“丝路审美文化中外互通问题研究”(项目编号:17ZDA272)阶段性成果。

作者:

李生滨,西北师范大学文学院教授,系中国现代文学研究会、中国鲁迅研究会、中国郭沫若研究会、中国近代文学会、中国当代文学研究会等学会理事,中国文艺评论家协会会员,宁夏回族自治区政协文史专员,《黄河文学》特约批评理事,宁夏诗歌学会特邀评论家。已出版学术专著7部,发表评论90余篇;专著《沈从文与京派文人的魅力》获第九届宁夏文学艺术奖文学理论与批评一等奖,论文《语言的艺术写意和绘画——贾平凹散文<邻院的少妇>赏析》入选《名作欣赏》四十年精选集《中国现当代散文戏剧名作欣赏》(北京大学出版社2017年版)。2008年获《黄河文学》百期庆典优秀作者奖,2018年获贺兰山文艺奖成就奖。2016年出版《审美批评与个案研究:当代宁夏文学论稿》(与田燕合著),该著填补了宁夏地域门类文学研究断代史空白,2018年获第十六届中国当代文学研究优秀成果奖。2018年主持完成宁夏政协文史委委托重大项目《宁夏文学六十年(1958-2018)》并正式出版,2020年获第十七届中国当代文学研究优秀成果奖。

安骞为西北师范大学文学院硕士生。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!