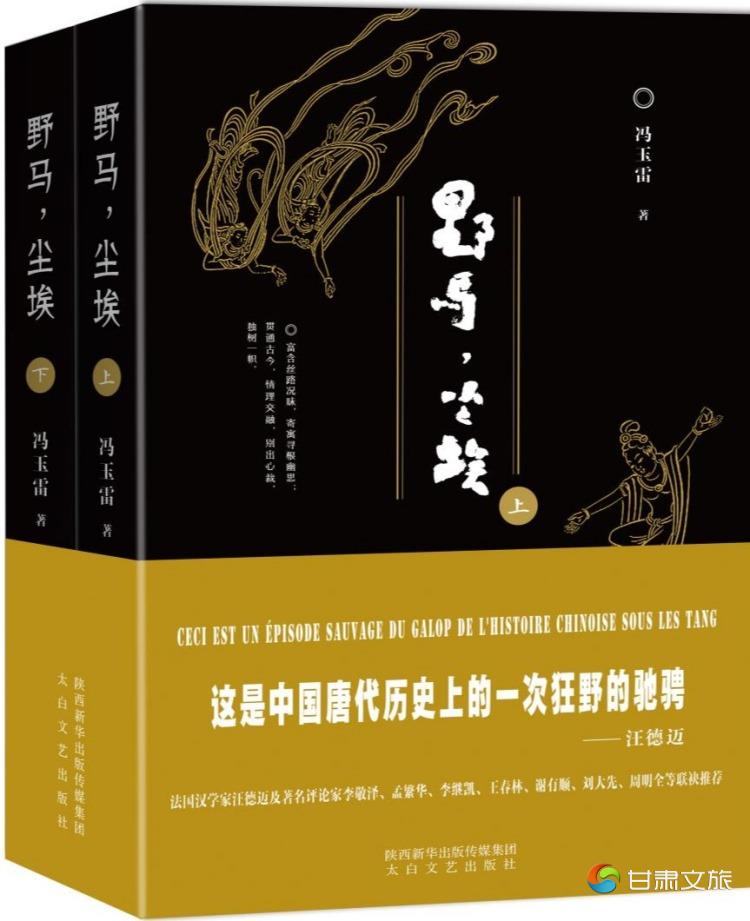

“敦煌书写”的大成之作:《野马,尘埃》及其他

董国俊

“真诚”是冯玉雷小说的底色。他自喻为“湖上牦牛”,一种古典时期生存在罗布泊的鸟,经常积聚力量、然后笃志抒情地爆发出一连串不断变奏的鸣叫声。在冯玉雷30余年的创作历程中,特别以《敦煌百年祭——莫高窟藏经洞传奇》《敦煌·六千大地或者更远》《敦煌遗书》《禹王书》《野马,尘埃》等长篇小说为代表的“丝绸之路(敦煌)文学书写”,为中国当代文坛发出了美妙的“湖上牦牛的鸣叫声”。赵毅衡从历时性角度提出了著名的“四次敦煌书写”说, 1 而难能可贵的是,冯玉雷的“敦煌书写”共时性地兼具四次敦煌书写的文学特色,彰显了长篇小说的灵动与厚重之美。本文试以“新神话”“新历史”“新叙事”为主题词,分析冯玉雷小说独特的审美意蕴和文化价值。

一、新神话的灵动之美

神话是心灵之家。尼采说:“没有神话,一切文化都会丧失其健康的天然创造力。惟有一种用神话调整的视野,才把全部文化运动规束为统一体。” 2 冯玉雷的敦煌书写,形构了一种灵动的“神话意识”。试举一例,

相传,东海大神帝俊饲养羲和、常羲、娥凰三种神鸟。每年三月初三,羲和在青海龙驹岛产十颗巨卵,名曰“混沌”;六月初六,常羲在蒲昌海龙城产下十二颗巨卵,名曰“倏忽”;九月初九,娥凰在洱海生下鸟首人身怪物无数,统称“三身”。 3

这是《野马,尘埃》的“开篇”。一部小说的开篇(或题记)颇为重要,作者常常思虑良久,煞费苦心,因为它为小说接下来的叙事限定一种格调、气氛和节奏,也“为文本提供了一种变化的氛围” 4 。

在《肚皮鼓》《敦煌百年祭》《敦煌·六千大地或者更远》《敦煌遗书》《禹王书》等作品中,读者同样能够体验到冯玉雷小说中弥漫的、古典神话的那种诗意和灵气,它源自《山海经》所描绘的苍茫世界。精卫填海、后羿射日、夸父追日、女娲补天、嫦娥奔月、刑天舞干戚、共工怒触不周山,等等,描述了华夏民族的生命底气和文化底蕴。这些“山海经式人物”都是勇敢的、豪迈的、慈悲的,他们是最为本真的中国初民形象,也是一个民族心灵的集体无意识写照。我们既可以因此而引以为豪,也可以因此而自惭形秽。

“现代”小说家面对古代神话、传说和故事,有两种基本叙事方式:1)赞颂性叙事;2)反讽性叙事。前者以《红楼梦》为代表,小说的灵气和恢宏来源于最为原始的混沌时代,上通茫茫宇宙,下接浩浩尘世;后者以《故事新编》为代表,鲁迅经常能够看到事物的另一面,故而在他的神话叙事中,诸神纷纷坠落,人物凄凄凋零。这两种叙事方式的区别,借用木心的话说,即“‘三百篇’中的男和女,我个个都爱,该我回去,他和她向我走来就不可爱了” 5 。赞颂性叙事方式表征为“今人走向古人”,而反讽性叙事方式表征为“古人走向今人”。那么,冯玉雷小说的神话叙事方式属于哪一种呢?综观冯玉雷的小说创作,其神话叙事属于“今人走向古人”方式。再举一例,

有人看见夸父与太阳在沙漠里进行裸奔比赛,有人听见成千上万只羊皮鼓呐喊助威;有人看见夸父一头栽进了约特干芦苇湖,有人听见夸父喝完湖水后不住地喊渴;有人看见夸父奔跑在沙丘与沙丘之间,有人听见各种不同类型有关裸奔的阐释;有人看见不计其数的夸父扮演者、模仿者、追随者、持不同观点者在亚欧大陆踏出了丝绸之路;有人听见清朝秀才夸父与英国考古学家戈特相撞爆发出天崩地裂的声音。 6

学者把这种小说特色概括为“拟神话” 7 或“现代小说神话” 8 ,笔者更愿意把它说成是“新神话”。冯玉雷对小说创作中如何挪用神话意象(或题材)有充足的自觉,认为“神话历史化审美心理定势影响创作思想”,中国作家的“重述神话”肩负着“一个重要任务,即还原一种有生命力、有情感的原生态”。 9 从创作实绩来看,冯玉雷无疑自觉承担了这一重要任务,虽然“诗意现实化”很难苛求,但“诗意文本化”值得追求。

阐释冯玉雷小说的新神话叙事方式,还有一个必要的海外视角。近年来,《魔戒》《哈利·波特》《达·芬奇密码》等一系列文学及影视作品风靡全球,这些作品充满了神话、魔幻、寓言、童话、巫术等要素,表征出一种文化寻根、批判现实、启示未来的美学风格。神话主义/新神话主义“既是一种艺术手法,又是为这一手法所系的世界感知” 10 ,叶舒宪一语道破其缘由:“在三百年来的资本主义发展中变成全社会主流意识的物质主义和功利主义,其根本危害在于遮蔽和替代人对神圣性的精神向往与追求。” 11 当然,“把神话视为较为低级的思维模式是一个错误” 12 ,神话本不是虚无飘渺的非理性产物,而是前现代社会人类智慧的渊薮和“灵性思维” 13 的代表,现代“经济人”、“战争人”、“科技人”需要那种理想化的“生态人”。

越是古典的越是现代的。冯玉雷认为“文学最本质的特征是能够激发读者内心的慈悲和崇高的美感”; 14 因此,“神话”在冯玉雷的小说中倾向于赞颂性叙事方式,这是正面接续传统的努力。想必他也非常认同高尔泰的这句话:“我们都来自宇宙混沌,或者说来自大自然,我们本身就是自然物。” 15

二、新历史的同情之心

敦煌,对于我们意味着什么?“敦煌学”(Tunhuangology,Dunhuangology)是一门国际化的学问,考古学、人类学、历史学、美术史、语言学、宗教史、文学……所有你能想象到的人文学科几乎都能够在敦煌聚会起来。在这里,我们能够找到大量来自不同语言、不同文化、不同信仰,曾经在这片土地上流传、交流和碰撞的证据。季羡林说,中国、印度、希腊、伊斯兰四个文化体系汇流的地方只有一个,那就是中国的敦煌和新疆地区。而冯玉雷把它称为“六千大地”:以帕米尔高原、青藏高原及昆仑山等为中心向四周辐射到南亚次大陆、西亚、中亚、古代地理概念的西域及河西走廊所构成的一个非常庞大的文化圈。

面对这样一个文化圈,笔者甚至无法想象作者是在何种身心状态下从事小说创作的!《敦煌·六千大地或者更远》有73万字,《敦煌遗书》有50万字,而《野马,尘埃》有100万字,在一个据说是“浅阅读”的读图时代,如此厚重的“深写作”可谓逆向而行,则又显得弥足珍贵。从《野马,尘埃》“后记”所见,如果说为了完成一部自己满意的小说,通读《大唐西域记》和《吐蕃僧诤记》并不算什么,那么用毛笔抄录《顿悟大乘正理决》还是可窥见作者“文学梦”的虔诚。简言之,文学艺术可分为三大类:“一,有现实意义,没有永久意义。二,有永久意义,没有现实意义。三,有现实意义,有永久意义。” 16 冯玉雷的“丝绸之路(敦煌)文学书写”,经得起挑剔的读者和无情的时间的检验。

冯玉雷说:“我不太喜欢具体地描写从现实生活中折射出来的事情,那些只是一棵大树的叶子而不是主杆,……相反,文化艺术中有很多‘生命化石’(例如民歌、习俗、仪式、图腾等)却令人激动,并产生激情,就努力把它们与小说结合。……对现代城市文明而言, 我仿佛是一位他者;对已经逝去的文化来说,我还是他者,成了游走现实与历史之间的流浪者。” 17 经过多年的小说创作实践与求索,冯玉雷最后正确地选择了他的“主杆”——民间文化、敦煌文化和丝路文化;而冯玉雷的“他者”观念和“流浪者”意识,则创造性地建构了一种独特的小说美学风格。

冯玉雷醉心于民间文化、敦煌文化和丝路文化,他的小说唤醒了一段我们似乎已经忘记了的、中国和世界相联系的历史与记忆。英国学者彼得·弗兰科潘(Peter Frankopan)说:“早在2000年前,全球化就已经是事实。” 18 丝绸之路意味着数千年来人类古代文明的交流史,它还是世界史和全球史最重要的象征。冯玉雷以小说创作的方式回应了当下全球史(“从中国出发的全球史”)研究这一学术热点。“丝路文化是一种建立在间性关系基础上的文化”; 19 因此,冯玉雷的小说饱含着别样的“历史同情心”,这显著地区别于其他“历史小说”(更别提什么历史的“戏说”、“趣说”、“妙说”,等等)。

比如,敦煌藏经洞的发现者王圆箓到底是一个什么样的人?在《敦煌百年祭——莫高窟藏经洞传奇》中,作者在列举了前人对他的评价(“愚昧无知”“可怜的无计谋生的托钵僧”“彻底的卖国贼”“敦煌石窟的罪人”“既干了好事,也干了坏事”等)以后,这样写道:

这群机械地、木然地行走着的灾民中,一个身体瘦弱、两眼无光的18岁男子就受着干渴的煎熬。 20

在死神守侯的荒寂苍凉的丝绸古道上,在灾民逃生的艰苦跋涉的漫漫路途上,王圆箓喝尿吸血,成为唯一一个走出黑风暴的幸存者。而他最终也是这样死去的:

徒孙方至福进来叫他吃饭。忽然嗅到一股难闻的气味,再看王道士,跪趴在神像前,死了。 21

对于这样一个生死两茫茫的人来说,后人能够苛求什么吗。“镜不幸而遇嫫母,砚不幸而遇俗子,剑不幸而遇庸将,皆无可奈何之事”(张潮《幽梦影》);“老妇不可怜,那灯可怜”(木心《明天不散步了》)。藏经洞不幸而遇王道士?王道士可怜,藏经洞亦可怜?这部纪实体作品的写作本意,虽不是为王道士树碑立传,却除了反思“敦煌者,吾国学术之伤心史也”(陈寅恪)以外,我们也能够从文本中读出作者对王圆箓的一种罕见的同情之心。

历史小说是最难写的小说之一,虽说“一切真历史都是当代史” 22 ,但历史小说家需要足够的学识、经历、性情,特别在小说的细节、韵味、笔力上最见功夫。像“重述神话”一样,“重述历史”必然带有双重性。一方面,历史知识远远小于历史事实,“可记录”或“有记录”的历史只是历史事实中极小的一部分;另一方面,历史知识又大于历史事实,因为历史知识包含着必要的说明或者隐含的解释。然而,如何避免后见之明陷入时代误置?如何借用思想光芒照亮黑暗过去?如何平衡历史知识和历史事实?这些都是摆在历史小说家面前的难题。

冯玉雷的敦煌书写,记录了被忽略的历史细节。更进一步,冯玉雷强调“人物形象乃至故事情节的模糊性。在小说中,我不断建设,不断破坏,实际上是创造一种形式,通过这种创造彰显小说艺术的美感及哲学感。例如,我让每个人物都有说不清、道不明的影子。《敦煌·六千大地或者更远》《敦煌遗书》中打破了主观本体、文化他者、精神梦想、历史事件等要素之间的分割与界限,自由穿梭,充分享受着创作的巨大乐趣” 23 。雷达以“文化小说”为冯玉雷的小说命名,他说:“缺乏传统小说情节的连贯性,悬念的紧张性和主要人物的一以贯之,……放弃传统现实主义的人物观,不再精细地刻画人物的性格层面,全书甚至没有贯穿性主要人物,而是把各色人物作为类型和符号,汇入了文化行为的洪流,成为巨型文化幻境中的文化角色。……小说中的人物,不再突出其民族的,国家的,集团的意志代表,而是更多的是以文化的,个体的,甚至人类精神的某种精神代表出现” 24 。这是冯玉雷的敦煌书写在“人物形象”和“故事情节”上的创新性,但不变的是他在书写历史人物(包括斯文·赫定、斯坦因、伯希和等外国探险家)时所秉持的那份省思、怜悯与同情。这种小说创作的“新历史”观念在中国当代文坛乃至世界文学场域中的显现,能够使读者生发出许多联想与遐思。

三、新叙事的文体意识

冯玉雷的敦煌书写具有一种可贵的文体意识。他说:“我从人类学视角切入敦煌文化、丝绸之路文化等多元文化,运用现代、后现代手法将中国传统文化、神话原型和历史事件放置在中西文化的大背景下进行重述。……在《敦煌遗书》中,我对语言、结构,特别是叙述方面也做了探索。文学是语言的艺术,文学语言应该充满活力和生机。我试图还原被日益工具化、公文化、模式化的汉语言,并且注入活力,让它们活跃起来,由它们继续演绎敦煌文化精神。” 25 语言、结构、叙事构成了冯玉雷小说重要的文体特色。

文学是语言的艺术,“语言的粗糙就是内容的粗糙” 26 。“任性的语言” 27 成了中国当代文学普遍的症候之一。就连为中国现当代文学在英语世界(海外)的传播作出了重要贡献的美国译评家葛浩文(Howard Goldblatt),认为“(中国当代小说)以轰动为目的的写作,总要相伴左右,炉火纯青的语言依然遥不可及” 28 。德国著名汉学家顾彬(Wolfgang Kubin)对中国当代文学的语言也颇感失望,认为“当代作家原本可以承接鲁迅而创造比较合适的白话语言,但他们不这样做” 29 。木心曾为“文学家”提出过这样的语言标准:

构成句子文章的所有名词、动词、介词、形容词、副词、助词、连接词、感叹词,还有俚语、典故、专门名词、术语,甚至标点,都要使唤自如,唯我独用,又要使人不陌生,读起来只觉得天然自成,而风味风格,却使人无从模仿——这,才算是文学家。 30

这应该不算是一个无法企及的文学的语言标准!抑或至少是文学家坐在书桌前开始写作的时候,他或她应该时刻默念的心语!冯玉雷的小说语言,在避免“工具化、公文化、模式化”甚至“腐败化”方面作出的努力值得深入研究。试举《野马,尘埃》(玄武版卷 印象·女祭司)中的几例,

最近穷疯了,没钱买大饼吃,只好啃馒头,想吃大饼了就把馒头拍扁,想吃面条了就用梳子把馒头梳几下……

女人是水做的,男人是泥做的,都说米嘉荣是水泥做的……

一念起,万水千山;一念灭,沧海桑田……

小姑娘们都梦想找一匹白马,睁开眼发现满世界都是灰不溜秋的驴,悲痛欲绝后,只能从驴群中挑个身强力壮的,命名为经济适用男……

曹令真将吐蕃“沸点”监控计划项目的秘密档案披露给《蒲昌报》和《德佳木邮报》,随即遭到吐蕃通缉,藏身敦煌,是因为那里承诺保障言论自由及政治异见人士……

当这些口语、俗语、古语、网络语言、政治语言从(鄯善、后凉、后秦、北凉、西凉、北魏、高昌北凉、突厥、北周、焉耆、隋朝、蒲昌海)大祭司口中说出的时候,在最好的情况下,既丰富了小说的层次和广博,又充满了语言的空隙和张力,加之“鸵鸟的幸福,或许只是一堆沙子……只不过是一堆沙子……只是一堆沙子……并不仅仅只是一堆沙子”的循环往复,开拓了一个多义、驳杂、混沌的对话空间。

近50年间中国当代文学语言呈现出“俗化——雅化——(包含雅俗统合在内的)多元化——碎片拼贴” 31 四种演化形态,而“恢复汉字的美感、质感,重寻韵律和节奏,光影和色彩,这是当代写作者的责任” 32 。另外,语言的创新(或创造)也是无限的,“因为包含在语言运用中的每一条规则、规范、习惯和期望,都有可能被扩展、曲解、引用、抵制或夸大,并且彼此之间大量形成多种组合” 33 。从“语言创新”走向“文学创新”,冯玉雷的小说创作给中国当代文坛带来了重要启示。

在小说结构上,《野马,尘埃》能够使读者眼前一亮。张志忠说:“长篇小说的结构之意义,不仅是情节、人物的设置和延展,不仅是作品的材料的缔排组织,而且是一种看似无形却又贯穿于作品全部之中的凝聚力和向心力,是作家的激情、思索与作品的人物、题材、主题等的汇合点,是决定作品内在的意蕴和情调、比例和参照、以及叙述方式的选择等的重要尺度。” 34 陈思和则认为长篇小说的结构模式与“人类思维形态的原型” 35 必然相联系。《野马,尘埃》的结构艺术创造了一种相生、相克、相合的审美意蕴。另外,《野马,尘埃》以五行、八卦、星座、四微、四灵、属相等中西文化元素为各章节命名,这应和了赵毅衡倡导一种“形式文化论”,即从文本的形式入手,讨论文学艺术的文化动力、社会机制和历史进程。 36 冯玉雷认同“承载某种文化意义的符号与象征”,试图“从丝绸之路文学书写进入大传统的书写”, 37 这预示着冯玉雷将会创造出一个更加广博的小说世界。

小说也是叙事的艺术。一般而言,叙事由三部分构成:1)叙述内容,包括故事、结构和行动;2)叙述话语,包括故事时间与文本时间、叙述视角;3)叙述动作,包括叙述者与作者、叙述者与声音、叙述者与接受者。在具体的文本实践中,这三部分是无法完全割裂的。关于叙述视角,申丹区分了四种不同类型,即零视角、内视角、第一人称外视角和第三人称外视角。 38 虽然说叙述视角没有优劣之分,但每一种视角都有自己独特的功能、性质和特点,特定的叙述视角又与叙述眼光、叙述声音一起,创造出特定的叙述时空。冯玉雷的小说叙事虽然偏重于“现代、后现代手法”,但也具有了由情节发展和“隐性进程”构成的“双重叙事进程” 39 特色,这需要另作专文作出细致研究。但可确定的是,当一件事物从多个角度透视并获得多种结果以后,那个事物的“本质”就呈现出模糊性、虚幻性和不确定性。(“人心是什么?是野马,是尘埃,聚合不定,任意而为。” 40 )这是冯玉雷小说在叙事方式上取得的美学效果。

无论在艺术形式还是艺术内容上,我们都在呼唤“创造”,但创造的过程究竟发生了什么呢?英国学者德里克·阿特里奇(Derek Attridge)说:“创造性思维只对它接近的素材发生作用,它无法了解某种素材之外的东西。因此,它只能在没有指定方向的前提下探索既定文化的边缘,利用它们之间的矛盾和张力,寻求它们赖以存在的外部线索,探索与其他文化产品和文化实践相遇时对其产生的影响”; 41 “通过打破那些素材的平衡、突显它们内部的矛盾性和模糊性、夸大它们的倾向性、挖掘它们的分歧和张力等方式,允许他性隐含在这些素材之中(这些素材正是通过排除他性而保持自身的)并被显现出来” 42 。这里的“素材”,在文学中包括制约形式和运用以及制约声音、韵律和形象特征的那些规则和规范,在哲学中就是思想观念。

上文提及的、冯玉雷所说的“主杆”,即民间文化、敦煌文化和丝路文化,就是创造性得以发生的“素材”。关于“他者”,需要强调的是,没有一种“绝对的他者”或“大写的他者”,只有在与我(“个体文化”)的关联中,他者才是他者;创造性就是遭遇他者且容纳他者。因此,“他性”只有在一种积极的或事件性的关系中产生,也只能在我(“个体文化”)必须作出的调整中才能被确认。毕竟,人不能认识完全陌生的事物。比如,鬼、神、外星人为什么具有人形?因为不具有人形的鬼、神、外星人是人所无法认识的。换句话说,冯玉雷的“他者”观念和“流浪者”意识,是文学创作中的“主体(主体+客体)”(“主体”在看“主体看客体”) 43 模式,而他也是“带根的流浪者”。

结 语

敦煌是一座屹立于中西交汇处、蕴藏着人类文化基因的殿堂,她保存了至今鲜活的审美精神。而冯玉雷是一位学者型作家,一边行走大地风尘仆仆,一边静坐书斋笔耕不辍。王蒙曾提出整个作家队伍的“非学者化”问题,呼吁作家“用学问来熔冶、提炼、生发自己的经验” 44 ;同时警告有志于做学者的作家,需要“从生活中获得灵感、启悟、经验与刺激,从生活中汲取智慧、情趣、形象与语言” 45 。冯玉雷的“丝绸之路(敦煌)文学书写”,是学者和作家的结合体,不失重、不跟风、不媚俗,在众多的声音之中,找回了失落的自我,确立了真正的主体。他的长篇小说特别是最新力作《野马,尘埃》,在神话、历史、叙事等层面彰显出丰富的创新性,值得后续作出深入细致的研究。

本文首发《丝绸之路》2021年第3期,系西北师范大学华夏文明传承创新科研平台集群最新成果,甘肃省社科规划项目“甘肃当代文学中的敦煌书写研究”阶段性成果;国家社科基金重大项目“丝路审美文化中外互通问题研究”阶段性成果。

作者:董国俊,男,1974年生,甘肃农业大学人文学院副教授,文学博士,主要研究方向为民间文学、比较文学与翻译文学。

注释

1 赵毅衡:《敦煌书写——序冯玉雷长篇小说<敦煌遗书>》,见于冯玉雷:《敦煌遗书》,作家出版社,2009年,第1-5页。

2 [德]尼采:《悲剧的诞生:尼采美学文选》,周国平译,上海人民出版社,2009年,第177页。

3、40 冯玉雷:《野马,尘埃》,太白文艺出版社,2021年,第13/568页。

4 [法]热奈特:《热奈特论文集》,史中义译,百花文艺出版社,2001年,第71页。

5 木心:《琼美卡随想录》,广西师范大学出版社,2013年,第53页。

6 冯玉雷:《敦煌遗书》,作家出版社,2009年,第1页。

7 赵燕翼:《冯玉雷:西部文化的守望者》,《甘肃日报》2003年10月20日。

8 权雅宁:《心灵的阳光》,中国社会科学出版社,2007年,第35页。

9、14 冯玉雷:《重述的误区——苏童<碧奴>批判》,《中国比较文学》2007年第2期。

10 [俄]梅列金斯基:《神话的诗学》,魏庆征译,商务印书馆,2009年,第316页。

11 叶舒宪:《再论新神话主义——兼评中国重述神话的学术缺失倾向》,《中国比较文学》2007年第4期。

12 [英]凯伦·阿姆斯特朗:《神话简史》,胡亚豳译,重庆出版社,2005年,第8页。

13 徐新建:《神话文本:从天地创生到万物显灵》,见于《文化文本》(第一辑),商务印书馆,2021年,第24-33页。

15 高尔泰:《过去了的事,就让它过去》,见于傅小平:《四分之三的沉默:当代文学对话录》,广西师范大学出版社,2016年,第222页。

16、30 木心、陈丹青:《文学回忆录》,广西师范大学出版社,2013年,第850/872页。

17 冯玉雷:《甘肃文学人类学资源再发现及利用》,《西北成人教育学报》2010第1期。

18 [英]彼得·弗兰科潘:《丝绸之路:一部全新的世界史》,邵旭东、孙芳译,浙江大学出版社,2016年,第10页。

19 柴冬冬:《文化间性:“丝绸之路”文化阐释的逻辑起点》,《内蒙古社会科学》2021年第3期。

20、21 冯玉雷:《敦煌百年祭——莫高窟藏经洞传奇》,甘肃文化出版社,1998年,第2/403页。

22 [意]贝奈戴托·克罗齐:《历史学的理论和实际》,傅任敢译,商务印书馆,2017年,第2页。

23、25、37 冯玉雷:《“一带一路”倡议与丝路文学书写探索》,见于李国平:《大西北文学与文化》,中国社会科学出版社,2020年。

24 雷达:《敦煌:巨大的文化意象》,见于冯玉雷:《敦煌·六千大地或者更远》,作家出版社,2006年,第2-3页。

26 汪曾祺:《汪曾祺文集·文论卷》,江苏文艺出版社,1993年,第2页。

27 旷新年:《穿制服的“作家”:解读阎连科》,《文艺争鸣》2016年第2期。

28 [美]葛浩文:《葛浩文随笔》,现代出版社,2014年,第248页。

29 [德]顾彬:《从语言角度看中国当代文学》,《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)2009年第2期。

31 王一川:《近五十年文学语言研究札记》,《文学评论》1999年第4期。

32 魏建军、买超:《有一种精神叫奉献》,内蒙古人民出版社,2009年,第85页。

33、41、42 [英] 德里克·阿特里奇:《文学的独特性》,张进、董国俊、张丹旸译,知识产权出版社,2019年,第89/29-30/86页。

34 张志忠:《论长篇小说的结构艺术》,《小说评论》1988年第6期。

35 陈思和:《关于长篇小说结构模式的通信》,《当代作家评论》1988年第3期。

36 赵毅衡:《符号学作为一种形式文化理论:四十年发展回顾》,《文学评论》2018年第6期。

38 申丹:《叙述学与小说文体学研究》,北京大学出版社,1998年,第185-270页。

39 申丹:《双重叙事进程研究》,北京大学出版社,2021年。

43 木心:《鱼丽之宴》,广西师范大学出版社,2013年,第67页。

44、45 王山:《王蒙学术文化随笔》,中国青年出版社,1996年,第88/129页。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!