石窟寺的修建是一项长时间、多工种共同参与的大型营造工程。石窟在开凿和使用过程中,往往会在崖面上遗留较多遗迹,如斩山、窟檐、栈道、排水等。通过研究这些遗迹,有助于判定洞窟的组合关系和年代分期,揭示石窟寺的历史面貌和营建者的规划理念等。宿白、李裕群、魏正中根据崖面建筑遗迹,分别对云冈、麦积山和龟兹石窟的洞窟组合及年代分期进行研究[1]。夏立栋通过崖面斩山遗迹,探讨了吐峪沟石窟的窟院营造次第和考古分期[2],彭明浩通过斩山遗迹、河谷自然地貌以及同一区域其他石窟特征,推测出榆林窟、云冈石窟山体的原始面貌[3];通过建筑遗迹,复原了龙门奉先寺大卢舍那龛和羊头山石窟的窟前建筑,并对窟前空间关系提出新的认识[4]。

除上述利用崖面遗迹进行研究以外,“崖面使用”也是石窟寺考古研究的重要内容之一[5]。初师宾和马德分别以麦积山石窟和莫高窟为例,对“崖面使用”情况展开探讨,但二人的论述重点略有不同。前者注重空间层次,通过分析麦积山窟龛的分布和组合,阐释影响赞助人和营建者选择崖面的因素[6];后者注重时代层次[7],通过解构历代窟龛布局的方式,还原莫高窟崖面形成的历史发展过程[8]。基于此,在利用崖面遗迹进行研究时,结合“崖面使用”情况,将每一时期的窟龛从石窟整体中提取出来,可以得知历代崖面空间格局的演进规律。根据这一规律和崖面遗迹的空间关系,有助于探知石窟所在山体的原始面貌,同时揭示赞助人和营建者的选址意图。

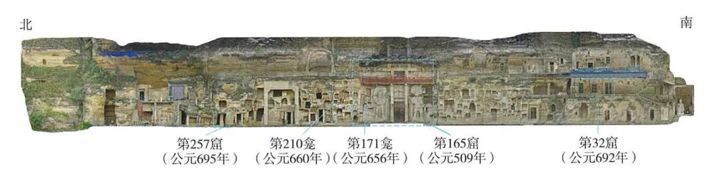

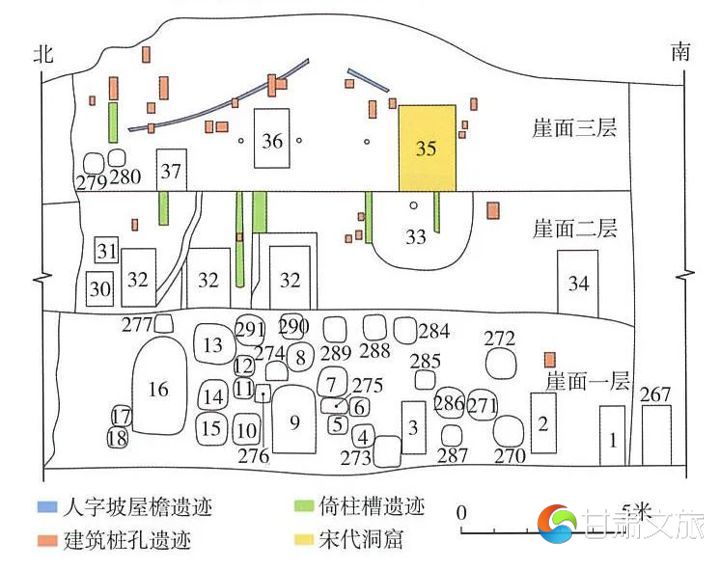

图一 北石窟寺崖面及窟龛分布图

(此图由兰州大学考古学及博物馆学研究所提供)

北石窟寺位于甘肃省庆阳市西峰区西南25公里,地处蒲河、茹河交汇处,背倚覆钟山。该石窟最早开凿于北魏时期,后经西魏至明清时期的持续营建和重修,最终形成陇东地区营造规模最大、沿用时间最长的石窟遗址。自20世纪60年代以来,学术界已通过窟龛形制、造像风格、纪年题铭研究对北石窟寺窟龛的年代序列有了较为清晰的认识[9],但现有研究更注重洞窟造像的形制分析,对外部遗迹关注较少,缺乏对北石窟寺整体营建规划、空间演进的把握。本文通过对北石窟寺的实地调查,结合“崖面使用”情况,重构北石窟寺营建格局的发展演变过程,并对其演进规律的生成逻辑进行探讨,以期为北石窟寺整体研究提供新的视角。

一、北石窟寺空间格局的历时特征

北石窟寺有编号的窟龛共294个,大小窟龛紧密排列,集中分布在长120、高20米的覆钟山底部崖面上(图一)。其中,有明确纪年的窟龛仅5个,包括第165窟(公元509年)、第171龛(公元656年)、第210龛(公元660年)、第32窟(公元692年)、第257窟(公元695年),其余窟龛皆是依据造像特征、窟龛形制等判断的相对年代。段文杰在1974年调查北石窟后,对部分洞窟的年代进行了推断[10]。宋文玉在此基础上,进一步分析了北石窟寺洞窟的年代分期和造像风格[11]。但部分窟龛由于风化严重,造像模糊,特征不明显,仍未确定年代[12]。现根据《北石窟寺内容总录》中窟龛的年代划分[13],通过分析“崖面使用”情况以解构时代层次的方法,分析北石窟寺空间格局的历时特征。

(一)第一阶段

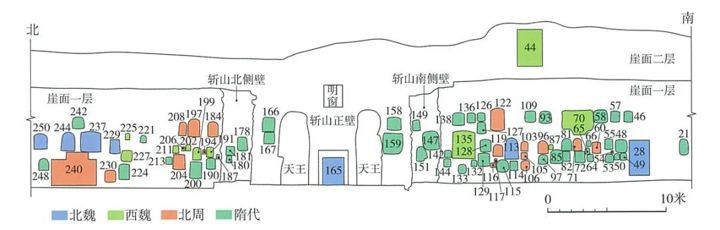

这一阶段的时代为北魏至隋代。北魏时期的北石窟寺开凿有窟龛7个,分布在长48、高4.7米的崖面上。第165窟位于此段崖面的中心位置,是北石窟寺营建规模最大的洞窟。其斩山正壁宽14、高11、进深1.5~2米。其余窟龛分布于第165窟两侧,北侧并列4个窟龛,南侧零散分布2个窟龛。这一时期中小型窟龛的开凿区域并不完全集中,多位于崖面中部悬空位置,且距中心窟第165窟的距离较远(图二)。

图二 北魏至隋代北石窟寺崖面窟龛分布图

西魏时期的窟龛现存11个,分布在长37.8、高13.6米的崖面之间。大部分窟龛与北魏时期窟龛的高度基本相同,同样位于崖面中部悬空位置。个别窟龛位置较高,如第70窟和第44龛。整体来说,这一时期是在北魏时期窟龛布局范围的基础上向内、向上进行开凿,并逐渐向第165窟靠拢,北侧崖面均为中小型浅龛,南侧窟龛规模较大。

北周时期的窟龛现存17个,分布在长42、高6米的崖面上。这一时期的窟龛延续了西魏时期的布局模式,同样在北魏时期窟龛范围内侧进行开凿。规模最大的第240窟,位于北侧崖面底部。小型龛的布局规律与西魏时期相同,分布在崖面中部,但集中于南侧崖面,包括第60、96、103龛。中型龛的位置相较北魏、西魏时期有所升高,集中于崖面上部,如第122、184、197龛。

隋代窟龛现存50个,其中第21龛开凿于北魏时期第28窟南侧,使崖面延长至52米,整体高度基本与西魏、北周时期的窟龛相同。大量窟龛集中分布于第165窟南侧崖面,相互之间连接紧密,排列规整,呈片状分布于早期窟龛周围。第165窟北侧崖面窟龛分布散乱,且数量较少,未形成明显的时代区域。从这一时期起,部分窟龛占据第165窟的斩山正壁及侧壁,打破了该窟外立面的完整性。

综上所述,这一阶段是北石窟寺崖面的开创阶段。在北魏至隋代这两百多年里,北石窟寺崖面的开凿范围基本是以北魏第28窟和第250龛为垂直界限,在此范围内逐渐营建出层次丰富的窟龛布局序列,大小窟龛在崖面上高低错落,散乱分布,形成了以第165窟为中心、向两侧不断发展的空间布局特征。

北石窟寺北魏至隋代的窟龛大多开凿于距现地面2.5米以上,在此高度进行施工,应无需修建整体的通行栈道,赞助人和营建者多以窟前空地为活动空间。但也有例外,如第70窟距现地面4.1米,窟宽4、进深5.2、高6.1米,是西魏时期的中心柱式大窟。如此规模的洞窟必然可以满足僧众入窟礼拜的需求,而其位置较高,无法直接到达,应在下方设有进入的栈道或扶梯。第44龛为圆拱顶敞口大龛,位于崖面二层,说明此时应有可以通向上层的通行踏道。从崖面现有遗迹来看,北魏时期第28窟南侧有数个石阶踏步和脚窝,应是由此登临崖面二层。

(二)第二阶段

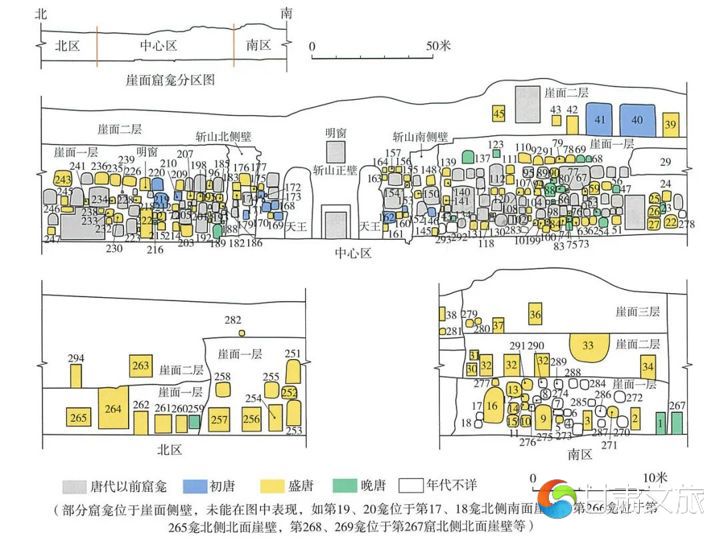

这一阶段的时代为唐代。由于唐代佛教的发展与繁荣,北石窟寺窟龛数量呈现爆发式增长,共凿窟龛200余个,约占所有窟龛总数的三分之二。北石窟寺整体的空间格局也发生了较大变化,大部分崖面已被第一阶段的窟龛占用,在中部崖面不足的情况下,开始在先代窟区的崖面上“见缝插针”,并向南、北两侧崖面进行扩延(图三)。这一阶段是北石窟寺崖面的兴盛阶段。

图三 唐代北石窟寺崖面窟龛分布图

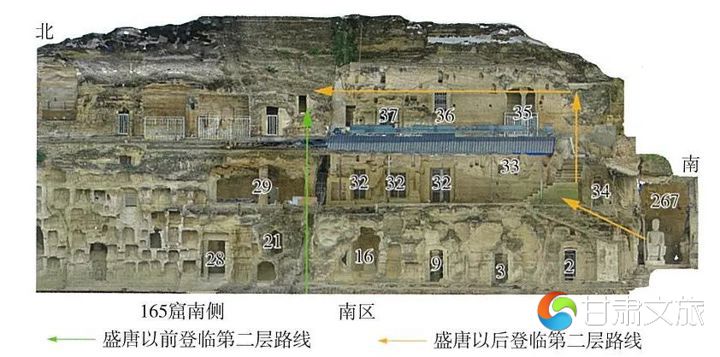

初唐时期延续上一阶段在第28窟和第250龛范围内进行开凿的布局模式,窟龛多集中在第165窟斩山正壁和侧壁,另在中心区南侧二层崖面开凿2个敞口大龛(第40、41龛),可能是一层崖面空间不足,借助北周时期的通行踏道上至二层崖面进行开凿。盛唐时期纵向扩展了第165窟南侧一层崖面,如第78、79、91、92、110等龛位于第一阶段窟龛上方,第62、63、73、74等龛位于崖面底部。同时还新开辟了南区三层阶梯状崖面和北区二层崖面[14],两区凿出较多大型龛及洞窟,使营建活动在崖面上全面铺开,直至崖面达到饱和。至晚唐时期,所剩崖面不多,“见缝插针”现象更为明显。现存南区端头的第1窟和第267窟规模较大,小龛则多分布崖面最上层或最下层,如第54、68、123、137龛等。

这一阶段的北石窟寺不仅以开凿窟龛为主,还在窟前修筑大量木构建筑,使北石窟寺的空间布局向窟前延伸。从崖面遗迹可以看出,南区第三层崖面上方遗留“人”字形沟槽,该遗迹应属窟前建筑的屋顶坡面,两坡下方各有一组建筑桩孔遗迹,第二层崖面有较多倚柱槽(图四),第一、二层地面有较大柱础遗迹。北石窟寺文物保护管理所在1974年清理窟院时,在第165窟窟门向南30米处,发现地下有东西向的夯土层,因此推测此处在唐代可能有过隔墙,将北石窟寺分为南、北两个院落[15]。窟门向南30米为盛唐时期新开辟的南区崖面,根据这些复杂的建筑遗迹和东西向夯土层来看,此区域可能为六椽栿的三层楼阁式建筑。其中,第三层第35窟为宋代开凿,其窟门打破“人”字形屋顶坡面,因此该区域的建筑遗存应早于第35窟。

图四 崖面南区第二、三层建筑遗迹分布图

随着北石窟寺空间格局的改变,僧俗、信众在这一公共场所中的行为活动、观览模式和第一阶段相比也发生了变化。盛唐时期在南区第三层开凿洞窟,同时在第165窟南侧第二层开凿数个大龛,这些窟龛底部遗留有连续的斩山通道凿痕,说明是经统一修凿的二层平台。随着南区第三层与第二层崖面的相互连接,僧俗、信众可以从崖面南端沿石阶而上(图五),这种行进路线改变了以往沿第28窟南侧岩体踏步和脚窝登临第二层的前例。北区第259~261窟上方的崖面有踏步遗迹,僧众应曾在此处架设梯子,通过石阶行至第263、294窟进行礼佛活动(图六)。

图五 崖面南区登临第二层路线

图六 崖面北区登临第二层路线

另外,南区第一层崖面的众多小龛造像受自然因素影响损毁严重,已无法判断年代[16]。根据这一时期窟龛在崖面形成的时代层次来看,可以将其年代上限定为盛唐时期。部分小龛打破第3、9窟的边缘,因此年代不会早于这两窟。这一分析结果进一步表明分析“崖面使用”情况对窟龛营造年代方面的研究具有重要意义。

(三)第三阶段

这一阶段的时代为宋至清代。在这九百多年里,新凿修的洞窟数量不多,主要营建活动是补凿及重修龛像,并在崖前修建大规模的窟檐、游廊、栈道、殿堂等木构建筑[17]。宋代在南区第三层开凿第35窟,在第165窟明窗内雕凿罗汉像,在第222窟甬道两壁雕文殊、普贤菩萨像。明清时期对先代窟龛、造像不断重修,将第294窟改建为“娘娘庙”,同时伴随有不同规模的维修、建寺活动。现可通过寺院中的碑刻、游人题记和僧人题记等窥探寺院空间格局的蛛丝马迹。

自宋代起,北石窟寺窟龛营建活动有所减少,但补修、重装和礼拜等佛事活动仍然兴盛,官员、文人和民众等将北石窟寺作为游览圣地[18]。其中绍圣元年(1094年)所立的《原州彭阳县石窟寺盂兰会记》碑记载了当时北石窟寺盂兰盆节的盛况,其中“……翌朝率巡检侍禁李德监、酒殿直李尧臣、主簿董宗谊,因出观稼,遂至精宇,瞻顶七俱胝如来……”[19]说明众人可至“精宇”瞻仰、礼拜七佛。2005年,北石窟寺文物保护研究所在加固工程中,于窟前做基岩排水盲沟和第165窟顶部修造排水明渠时,在明窗上部、窟前地面发掘出大量宋代大青砖[20]。根据文献及实物资料说明第165窟在这一时期修建有与崖面相接、具有屋檐及椽瓦的木构建筑。从明窗内所遗留的“陕西西路转运副使任侗,驰驿自庆阳回,乃来游礼石窟寺宝巘,时正隆庚辰(1160年)十月五日,题此以志其岁月耳”[21]游人题记,可知当时在明窗底部有连接南、北两侧二层的木构平台,以便游人进出明窗,由此推断第165窟的窟前建筑应为二层楼阁式。

明代由于皇权的强化、僧伽组织的变革以及士绅阶层的支持等多重原因,佛教开始逐渐向世俗化转变。北石窟寺在此时代背景下,宗教功能逐渐减弱,民间信仰成分开始上升,成为文人雅士游览会友、黎民百姓集会交易以及开展各种民俗活动的场所[22],嘉靖三十三年(1554年)立祈雨感应碑,碑阴阴线刻游人诗文六首,从最后一首诗中“稽古□傍,观游屋楼”的“屋楼”可知,此时窟区寺院内存有楼阁式建筑。碑阳“……瞿云神,幻移木□,宇飞来,于是乎信非人所能也……”[23]描绘了寺院内殿宇的宏伟规模及壮观程度。

北石窟寺现存较多清代碑刻和题记,记载了寺院的历史沿革,以及新建、重修寺院内建筑、造像的活动事迹。康熙四十三年(1704年)《大清碑记》载:“陕西省□□□(平凉府)镇原县东有寺,内古有□□□□□□□□为有关圣帝君、二诸神。共修山门,万善同归”[24],此次修葺活动主要是维修山门,并增置(或重修)关公和二郎神的塑像。清代乾隆六十年(1795年)《重修石窟寺诸神庙碑记》记载如下[25]。

元魏永平二年(公元509年),泾原节度使奚侯创建,其泉石清幽,境况奇幻,龛像宏壮,阁楼严峻,似有非人力所为者。迄今历千有余年,代有补葺,而无所考验。惟有宋时绍圣初年(1094年)重修之绩记于古碑,然断蚀磨灭十亡八九□□(矣)。旧有明季,所增修诸庙宇。至本朝康熙年间,更经重演。奈历年又久,墙倾壁圮,址颓垣覆。神若有,难安其舍。社中信士不敢坐视其残毁,遂于乾隆五十三年(1788年),咸发虔念,舍金捐资,庀工修理,移基换像,作庙于大佛殿前。中置观音大士、左关帝、右二郎,旁对显圣、龙王,阅数载而功告成焉,一时栋宇崇隆,榱桷巍峨,殿阁神□,庙貌森如。荒凉之基焕然一新,堪为千古之胜概。

此碑记录了自北魏创建窟寺至康熙年间修补窟寺的大概情况,还详细记录了乾隆五十三年(1788年)于大佛洞前修建献殿,以及这一时期窟院屋檐、椽檩巍峨的辉煌景象。

献殿遗址位于第165窟门前7.15米处,台基面宽8.67、进深12.26、高0.42米。献殿两侧1.3米处有钟楼、鼓楼的房基遗迹,其中南侧钟楼房基宽4.4、进深3.65米,北侧鼓楼房基宽3.65、进深3.65米[26]。从献殿和钟、鼓楼,以及第165窟的空间关系来看,这4座建筑共同构成寺院核心,形成传统寺院的中轴线空间布局模式[27]。另外,献殿前方15.65米处有清代光绪年间所建戏楼1座,面宽6.7、进深6.7、高约5.9米,其与献殿及第165窟处于同一纵列,有学者认为其修建于清光绪二十三年(1897年)[28]。根据传统的寺院格局,推测《大清碑记》中所修山门的位置,应在戏台前方不远的地方(图七)。

图七 北石窟寺清代寺院局部遗址分布(西→东)

综上所述,第三阶段为北石窟寺崖面的停滞、维持和修整阶段。这一阶段北石窟寺的空间格局,在唐代规模的基础上继续向地面延伸,构建了完整、程式化的寺院建筑群,形成地面建筑与洞窟相结合的混合式中轴线布局。石窟寺发展到这一阶段,开窟造像活动逐渐消歇,由于洞窟功能的日益单一,石窟逐步变为纯粹的游览、观像场所,而地面寺院建筑承担了更多集会、礼佛、居住等功能[29]。

二、北石窟寺空间格局的生成逻辑

北石窟寺在5~14世纪间经历多次朝代更迭,崖面窟龛空间布局的演进发展具有明显的时代特征,并呈现出特定的内在规律。现尝试从社会因素、自然因素、观念因素着手,对其生成逻辑进行分析。

(一)社会因素:历史地位的推动

北石窟寺地处陇东地区核心地带,其西接河西走廊,东傍长安,北依萧关,是丝绸之路通往西段的咽喉,在古代人文史、交通史和军事史上占有重要地位。北石窟寺窟前的雍州道、高平道和泾州道等数条古道将之与周围州县和城池相连接,因其独特的地理位置,佛教艺术能在此长期兴盛,从而奠定北石窟寺从创建、发展到兴盛的空间格局。

由于陇东地区重要的历史地位,历代统治者都十分重视对这一区域的经营和控制,多选用朝廷重臣经略此地,北魏时期奚康生、元祐和陆希道先后担任泾州刺史[30]。在北魏统治者崇信佛教的时代背景下,陇东地区作为丝绸之路进入长安的要道,自然成为佛教发展的重点地区和传播中心。其所在的泾河流域沿线保留了众多的石窟寺遗址,形成三大石窟群:一是分别以北石窟寺、南石窟寺为中心的大型石窟群;二是以平定川为中心的中小型石窟群,如张家沟门石窟、保全寺石窟、马勺场石窟等;三是分别以石拱寺和云崖寺为中心的小型石窟群。其中北石窟寺第165窟和南石窟寺第1窟,规模宏大,气势磅礴,造像内容及题材较为相似,皆为北魏大将奚康生主持开凿。奚康生出身于拓跋贵族,在魏宣武帝时期是一位炙手可热的人物。永平二年(公元509年),奚康生镇压泾州沙门刘慧汪起义后,在此开窟,或是借用佛教的力量来“教化”民众,也可能是他“放下屠刀”的诚意,或是为讨好胡太后[31]。无论何种原因,第165窟的开凿对北石窟寺空间格局的形成产生了重要影响,为后期窟龛以该窟为中心向四周开凿的格局奠定了基础。

西魏至隋代,陇东地区内建置多变,虽然历朝统治时间较短,但佛教仍是统治者用来安抚民众的重要手段。陇东地区除北石窟外,虽未发现这一时期开凿的其他石窟遗存,但1969年在泾州的北周宝宁寺遗址中发现了佛舍利子,还有北周比丘慧明造佛舍利套函,隋文帝在泾川敕建大兴国寺,建舍利塔和地宫,用石函供奉佛祖舍利,以及大云寺出土隋代造像及舍利,都能说明陇东地区在这一时期佛教仍处于蓬勃发展阶段。北石窟寺位于数条交通要道的中心,来往人员众多,僧众在前期窟龛的基础上继续开凿石窟,使其成为陇东地区在这一时期规模最大的佛教活动场所。

唐代社会经济文化高度繁荣,唐高宗、武则天、唐玄宗等都曾大力倡佛。北石窟寺第171窟的发愿文中提及“□□皇帝□□□四海□兴”[32],是信徒对唐朝皇帝的感恩戴德,祈祷皇业昌盛、四海振兴。陇东地区石窟寺继北朝之后持续发展,数量迅速增加,分布广泛,小河湾、莲花寺、万山寺等石窟皆在此阶段开凿。北石窟寺也迎来了空前的鼎盛时期,并由经济实力较为雄厚的赞助人和营建者,在北魏至隋代窟龛的基础上开辟南、北两区崖面。南区第二层第32窟正壁大龛南壁上阴刻题记一方“大周如意元年(公元692年)岁次……泾州临径县令杨元裕敬造阿弥陁像一铺……”[33],该窟高2.5、宽13.2、深6.5米,平面形制为不规则长方形,应是相继开凿,后期不断改造而成。北区第257窟为“惟大周证圣元年(公元695年)……宁州丰义县令安守筠,为世代父母,见存眷属及界苍生……”所造[34],该窟宽4.7、进深4.1、高3.1米,窟内原作七佛。这两窟规模较大,分别为临径县(今镇原县东南)、丰义县(今彭原县西南)县令开凿,他们不再局限于中心区的天然崖面,而是根据自身的社会身份和财力状况扩大了北石窟寺的规模。除此之外,从斩山工程量上,也可看出盛唐时期北石窟寺的重要地位。南区崖面平整,是经过有规划、统一的斩山工程后形成的垂直崖面,共有三层。由下至上第一层向内斩山2.5、长18.9米,现有洞窟4座,四周布满中、小型龛;第二层向内斩山2.6、长16米,原本4窟,后期隔墙被打破,形成一个窟;第三层向内斩山4.8、长1.4米,唐代洞窟2座。在坡状山体上斩切出直壁以开凿石窟,是一项较为费力的工程。而北石窟寺南区斩山工程量如此之大,应非普通民众或某一个洞窟的赞助人与营建者所为,而是由较有财力的群体统一规划、共同出资、合力开凿而成。

(二)自然因素:原始崖面的限制

北魏至隋代,北石窟寺空间格局的生成因素与原始崖面的形态密切相关。但经过一千多年的营建活动,北石窟寺所在山体的崖面已发生巨大改变,因此要先对其进行还原,再结合遗迹现象论述成因。根据地貌学研究,一般在同一流域内,由于河水的侵蚀作用同时发生,河谷两侧的山体会形成相同的地貌特征。北石窟寺所在的岩体整体属于白垩系砂岩地层,水平层理发育,因此与石窟相邻未经人类大型工程改造的山体,可以在一定程度上反映山体的原始情况[35]。

北石窟寺所在的覆钟山属于黄土墚峁地貌,其山体形似倒扣的钟,相对高度为250多米,山脉呈南北走向。此地位于鄂尔多斯台地西缘的构造单元上,地块基本上处于长期稳定状态,通常以整体上升与沉降的垂直运动为主,地层产状平缓[36]。因此,覆钟山顶中部平坦,四周为梯田式断崖,山体中部坡度较陡,坡面有数条经冲蚀形成的不规则纵向浅沟,底部与地面平缓相接,部分区域形成断崖,露出基岩。其西北端、东南端分别以深切沟谷的形态与大坡山、鸡头山相隔。山前的蒲河自北向南经寺门前流过,茹河自西向东在石窟的南侧汇入蒲河,两侧山体底缘经河流的侵蚀作用,形成了阶地断崖。北石窟寺窟群位于蒲河东岸二层阶地上,原始崖面应与大坡山、鸡头山相同,为天然断崖。

北石窟寺窟群北端25米处的山体地貌未经人工修造,可看出其山体的原始面貌。这一区域的山体上方有明显的两层阶地,第一、二层皆为天然形成的断崖,崖面较为平整,高16米。第二层底部与第一层崖面交界处为自然缓坡,缓坡上方同样为平整的断崖(图八)。由此可知北石窟寺窟群利用了天然形成的垂直壁面,第二层也是借助自然缓坡平台进行窟龛开凿活动。在断面小平台上开凿窟龛,不但降低了施工难度,也便于僧众登临石窟。北石窟寺南端岩体较为破碎,经冲蚀后出现多组纵向深切沟谷,崖面在此区域形成长25、宽31米的凹陷,并整体向东转折(图九)。北石窟寺的营造工程在此区域停止,很有可能是因为南侧崖面状况较差,不利于开凿。

图八 北石窟寺北端山体(西北→东南)

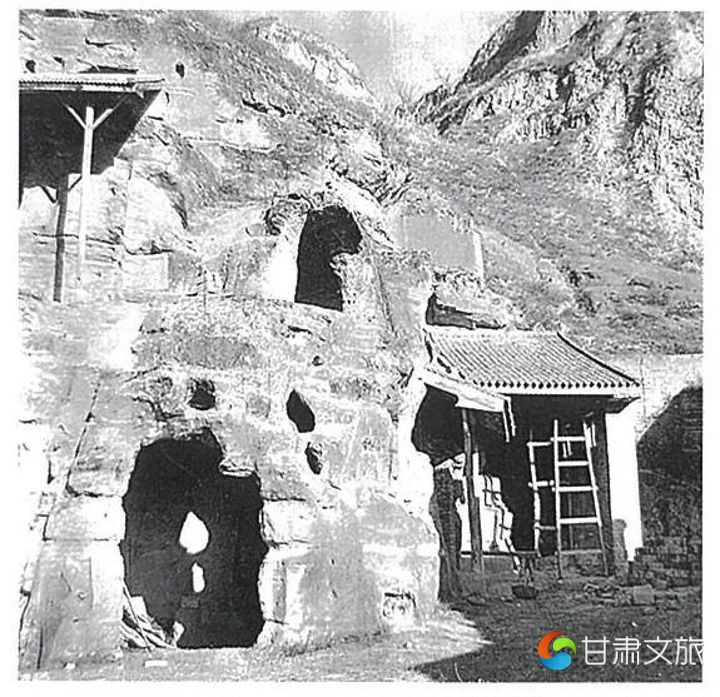

图九 北石窟寺南端山体(西→东)

(引自崔惠萍:《北石窟寺旧影》第14页,甘肃人民出版社,2019年)

另外,从崖面范围与石窟规模是否匹配这一角度,也可以判断崖面是天然断崖还是经人工斩山形成。一般而言,开凿石窟时的斩山“是一大工程,特别是大型洞窟的斩山,往往要耗时数年。因此,所斩的崖面范围是配合洞窟开凿的,……如果洞窟崖面范围与其上开凿的洞窟规模不匹配,且没有明显的斩山侧壁,则说明洞窟当利用自然崖面开凿”[37]。北石窟寺北魏至隋代的窟龛,除了第165窟向内斩山约2米,其余中、小型窟龛分布散乱、大小不一,前后经历数个朝代,亦可说明营建者和赞助人没有经过统一规划且利用了自然崖面。

从北石窟寺崖面遗迹现象看,第28窟南侧山体向西折出2.5米,且底部遗留宽1.5-2.3高0.32~0.58米的斩山平台(图一〇)。将崖面上部与斩山平台进行连接,可以大致反映出此区域原始山体的走向,其原始山体应为缓坡,同时说明这一区域山体是经大规模、统一的斩山工程后形成的垂直崖面。第250龛北侧崖面向西折出3.2米,其山体底部没有岩体平台,该区域崖面同样为突出的坡状山体(图一一)。由此可知,北魏至隋代,南侧第28窟至北侧第250龛的区域内崖体底缘平齐无转折,为垂直断崖。此区域以外的山体存在自然的弧状曲折,对开凿窟龛有障碍。

图一〇 北石窟寺南区底部斩山平台遗迹(西北→东南)

图一一 北石窟寺北区崖面(东南→西北)

(引自崔惠萍:《北石窟寺旧影》第15页,甘肃人民出版社,2019年)

综上所述,北石窟寺在北魏至初唐时期,主要利用河水冲蚀形成的自然断崖,进行无规律的窟龛开凿活动,在很大程度上是因为受到原始山体自然崖面的限制,才集中在中心区域进行开凿。而至盛唐时期,中心区域的崖面位置所剩不多,便开始向南、北区坡状山体上进行统一、大规模的斩山工程,并在所形成的垂直壁面上开凿洞窟。

(三)观念因素:选址意图的转变

在北石窟寺兴建时期,虽然前往的人群中包括观瞻的僧侣、信众,但更多的是当地亲身参与窟龛营建和佛事活动的奉献者和实践者。赞助人和营建者以自己的钱财、影响力和劳动力,年复一年地扩充崖面的窟龛规模,他们会根据自己心中的意愿选择理想的崖面区域开凿窟龛,根据“崖面使用”情况来看,不同时期的赞助人和营建者对崖面选择标准有所不同。

北魏时期的窟龛开凿区域并不完全集中,且距第165窟较远,北侧中型龛距其5.7~9米,南侧第113龛和第28窟距其5.9 ~17米。但这一现象在下一时期发生变化。西魏时期的第135、191、199龛皆邻近第165窟开凿,到了隋代更是直接打破第165窟斩山正、侧壁进行开龛。出现这种窟龛布局的原因不得而知,但或许可以假设在相邻或不远处开龛的,其赞助人和营建者应具有某种社会关联性,或许属于同一体系,而未跟随已存在的洞窟布局序列,选择相反的方向开凿,很可能是对自我身份的考虑[38],北魏时期窟龛的赞助人与营建者远离第165窟,可能出于对北魏大将奚康生身份及地位的考虑,为回避而选择在距离较远的崖面开凿。西魏、北周时期或是因为朝代的变更,使后人对前期窟主身份、地位的考量有所减弱,隋代则已完全无需考虑。

另外,北魏至西魏时期除了大、中型洞窟开凿于崖面底部以外,其余大、中型龛皆位于崖面高2.5~4.6米的中部悬空位置。这样的营建模式与先利用底部崖面进行洞窟开凿的石窟不同。如龙门石窟奉先寺北侧洞窟,大体上为较早建造的石窟占据崖面下层,后来者建在较高处[39]。为何不选择在较易登临、无需修建脚手架或施工平台的低处开凿,以便节省人工力和财力?这或许是赞助人和营建者认为崖面中部是较为优越的窟龛开凿范围:一是山体上部有较厚的岩体,可以防止泥沙、树木等对洞窟的破坏和阻挡,开窟较为安全;二是观者举首瞻仰时,视线较为开阔,且角度契合,是理想的观摩、礼拜位置,所以此阶段大部分窟龛选择了一定高度以上的崖面。北周时期,大、中型龛的位置升高至4.3~6.1米。这一时期崖面整体空余仍然较多,可以继续选择与前期同一高度的崖面进行开凿,但大、中型龛的位置有所升高,或许是因为赞助人和营建者对“优越崖面”的选择观念发生了变化。

北周至隋代,大部分窟龛皆开凿于第165窟南侧崖面,形成如此布局很有可能是工匠对岩体的牢固性有所判断。1920年,北石窟寺遭遇了宁夏海源地震的严重冲击,覆钟山崖体滑坡,致使第165窟北侧崖面坍塌严重,较多窟龛残毁,而南侧完好无损,或许是古代工匠在开凿窟龛及造像时,勘察了北石窟寺北侧石质的具体情况,因崖面石质条件而有所取舍。

唐至明清时期,北石窟寺在崖面上修建窟前建筑,遮覆前期窟龛的外立面,改变了外部景观空间,形成有遮檐的半敞型或全遮型空间。这种空间形式的转变影响了信众观摩、礼拜的视觉感及体验感,由露天空间直接入窟转为经檐下过渡后再入窟,形成有层次的殿阁外貌与窟内空间。此类利用已有石窟或新凿石窟,与地面建筑组成混合式佛寺的现象,在中国石窟寺发展历程中较为普遍,并一直延续至明清时期[40]。如重庆江津石佛寺[41]、莫高窟第96窟[42]、炳灵寺第171窟[43]、巩义第4窟[44]等。这一变化的产生,表明时人对石窟寺窟龛营建观念发生了较大的转变,应是出于人们对宗教的要求发生了变化,寺院崇拜超过石窟崇拜[45]。

三、结语

目前,北石窟寺尚未进行过完整的考古发掘,对寺院布局情况知之甚少,因此只能根据崖面现状和文献记载作较为粗浅的探讨。北石窟寺虽不似敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟等留存有众多题记和历史记载,缺乏文献资料的支撑,无法得知大部分赞助人和营建者的详细姓名和身份,但根据石窟本身的遗存现象、视觉内涵以及空间变化,仍然可以获知不同时代的出资者、营建者、观览者等对石窟外部景观视觉感受的变化。

对北石窟寺空间格局演进特征及其生成逻辑进行探讨,有助于了解最初选址时自然环境、施工条件以及人为规划对开凿营建的作用。除洞窟本体外,石窟所在的崖体环境是石窟寺院空间营造的重要因素,对其进行研究,也是探知石窟原始面貌的一种方法和手段,其最终目的仍然是为了建构和讲述北石窟寺的营建历史。同时为与北石窟寺类似、没有遗留大量文字记载的其他中小型石窟研究提供新的思路,对完善石窟发展的研究具有重要意义。以后若有条件进行窟前遗址的考古发掘,注意地面遗迹及相关基址的清理,即可为空间格局的演进研究提供更为可靠的资料,同时也能深化对北石窟寺营造历程的整体认识。

向上滑动阅读注释

[1]a.宿白:《<大金西京武州山重修大石窟寺碑>校注》,见《中国石窟寺研究》,文物出版社,1996年。

b.宿白:《云冈石窟分期试论》,见《中国石窟寺研究》,文物出版社,1996年。

c.李裕群:《麦积山石窟东崖的崩塌与隋代洞窟判定》,《考古》2013年第2期。

d.[意]魏正中:《区段与组合——龟兹石窟寺院遗址的考古学探索》,上海古籍出版社,2013年。

[2]夏立栋:《吐峪沟石窟的斩山崖面区段与遗址考古分期》,《考古》2021年第11期。

[3]彭明浩:《榆林窟原始崖面初探》,《美术研究》2018年第6期;《云冈石窟的营造工程》,文物出版社,2017年。

[4]a.彭明浩、李若水:《龙门奉先寺大卢舍那像龛唐代的补凿与加建》,《考古》2020年第2期。

b.彭明浩:《山西高平市羊头山石窟窟檐建筑遗迹的调查与研究》,《考古》2023年第1期。

[5]“崖面使用”是指赞助人和营建者在开凿洞窟时,对崖面的主观选择和利用。在洞窟营建之前,赞助人和营造者首先会对崖面位置、面积大小及石质优劣等情况进行考量,然后选择恰当区域开始营建。由于受斩修崖面、开辟道路等施工条件的限制,通常同一时期的窟龛多集中在邻近区域。因此同一石窟群在长期的历史发展过程中,会形成不同的窟龛布局规律和时代层次特征,可以借此推断洞窟开凿的先后次序和营造时代。具体参见以下研究。

a.初师宾:《石窟外貌与石窟研究之关系——以麦积山石窟为例略谈石窟寺艺术断代的一种辅助方法》,《西北师大学报》(社会科学版)1983年第4期。

b.马德:《莫高窟崖面使用刍议》,《敦煌学辑刊》1990年第1期。

[6]同[5]a。

[7]时代层次是指“某几个、某一组同时代或不同时代的窟,在特定的布局情况下,由于开凿时间(或时代)有先后的差别,遗留在崖面或洞窟内的痕迹……这种层次不是文化地层上下叠压的关系,而是同一崖面空间的不同位置”。参见注释[5]a。

[8]马德:《敦煌莫高窟史研究》第50~160页,甘肃教育出版社,1996年。

[9]a.宋文玉:《北石窟寺唐代窟龛及其造像》,《丝绸之路》1999年学术专辑。

b.刘治立:《北石窟造像类型及其佛教文化底蕴》,《陇东学院学报》(社会科学版)2005年第1期。

c.黄文智:《陇东地区南、北石窟寺北朝窟龛佛像造型分析》,《艺术探索》2023年第1期。

d.詹社红、米万忠:《北石窟寺历代题记辑录》,《敦煌研究》2013年第4期。

e.张宝玺:《庆阳北石窟几则唐代造像铭记》,《敦煌研究》2000年第4期。

[10]参见吴正科:《段文杰先生对北石窟寺文物的断代——从张鲁章先生笔记中整理》,《敦煌研究》2017年第6期。

[11]宋文玉:《概述》,见《庆阳北石窟寺内容总录》,文物出版社,2013年。

[12]如第4、6-8、17、18、23、29、33、34、47、52、61、74、75、77、86、88、99、124、125、134、137、188、189、216、219、239、249、259、270、272~276、278、283~290、292、293龛。

[13]甘肃北石窟寺文物保护研究所:《庆阳北石窟寺内容总录》第15~244页,文物出版社,2013年。下引此书,版本均同。

[14]为方便叙述,将北石窟寺崖面分为三个区域,北魏至隋代开凿的崖面为中心区,盛唐时期向南侧扩延的崖面为南区,向北侧扩延的崖面为北区。

[15]同[11]。

[16]如第2、4、6-8、17、18、270、272、274-276、278、283~290、292、293龛。

[17]詹社红:《北石窟寺窟前木构建筑探索》,《丝绸之路》2012年第8期。

[18]a.刘治立:《宋金时期的北石窟寺》,《敦煌学辑刊》2002年第2期。

b.宋文玉、刘治立:《北石窟寺宋金游人题记赏析》,《丝绸之路·文论》2003年总第7期。

[19]《庆阳北石窟寺内容总录》第260页。本文引用此书中的碑刻、题记录文,部分断句、标点与书中原文不同,是笔者据实地调查原物后进行的调整。

[20]《庆阳北石窟寺内容总录》第65页。

[21]《庆阳北石窟寺内容总录》第163页。

[22]刘治立:《明清时期的北石窟寺》,《陇东学院学报》2016年第6期。

[23]《庆阳北石窟寺内容总录》第261、262页。

[24]《庆阳北石窟寺内容总录》第263页。经实地调查隐约可见“平凉府”三字。

[25]《庆阳北石窟寺内容总录》第263~265页。

[26]《庆阳北石窟寺内容总录》第269页。

[27]范培松:《中国寺院形制及布局特点》,《考古与文物》2000年第2期。

[28]柴慧霞:《甘肃庆阳北石窟寺戏台考述》,《文化遗产》2019年第5期。

[29]王贵祥:《中国汉传佛教建筑史:佛寺的建造、分布与寺院格局、建筑类型及其变迁》第1615~2225页,清华大学出版社,2016年。

[30]刘治立:《泾河上游石窟文化的地理环境概论——以北石窟寺为中心》,《陇东学院学报》2010年第6期。

[31]木十戊:《奚康生与南、北石窟寺》,《敦煌学辑刊》1993年第2期。

[32]《庆阳北石窟寺内容总录》第166页。

[33]《庆阳北石窟寺内容总录》第91页。

[34]《庆阳北石窟寺内容总录》第225页。

[35]彭明浩:《云冈石窟的营造工程》第46页,文物出版社,2017年。

[36]吴正科:《庆阳北石窟寺区域历史文化遗存概述》,《敦煌学辑刊》2015年第4期。

[37]同[35]。

[38][美]巫鸿:《空间的敦煌:走近莫高窟》第67~99页,生活·读书·新知三联书店,2022年。

[39]季爱民、焦建辉:《李义琛家族的石窟营建与洛阳生活》,《故宫博物院院刊》2023年第8期。

[40]陈晶鑫、李飞:《试论川东渝西地区与杭州地区五代至宋地面建筑与石窟混合式佛寺》,《中国国家博物馆馆刊》2023年第3期。

[41]重庆市文物考古研究院、江津区文物管理所:《重庆江津区石佛寺遗址宋代寺院建筑遗存考古发掘简报》,《西南文物考古》2023年第1期。

[42]周真如:《筑地构天:敦煌莫高窟窟前建筑景观》,《湖北美术学院学报》2024年第1期。

[43]石劲松、王玲秀:《炳灵寺第171龛唐代大佛史事钩沉》,《敦煌研究》2012年第4期。

[44]彭明浩:《巩义石窟窟檐建筑遗迹及其年代》,《文物》2019年第12期。

[45]丁明夷:《龙门石窟唐代造像的分期与类型》,《考古学报》1979年第4期。

来源 :中国社科院考古所中国考古网

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!