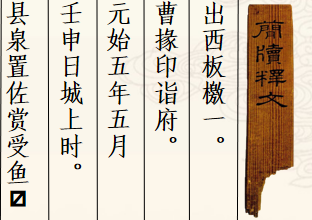

文物简介

汉简1枚,木质,长18、宽1.25、厚0.3厘米,略残。1990年出土于敦煌悬泉置遗址。此简属于邮书课,即有关邮书传递信息的记录。现藏甘肃简牍博物馆。

简文大意

由东向西传递的板檄一件。檄书封检盖有曹掾印,接收者是敦煌太守府。元始五年五月壬申(公元5年6月4日)日上城头时,悬泉置佐“赏”收到鱼离置某人送达的邮书。

阅“牍”延伸

河西边塞作为军事防御的前沿阵地,官府对边塞事务有一套严密的管理措施。为保证时效,其对烽火传递、文书往来等有着严格的时间管理,对于不能按时传递者将会采取相应的处罚。那么,汉代河西边塞使用的时称具体情况如何呢?

所谓“时称”问题是指古人如何划分昼夜,即如何记时、一昼夜划分为多少时段、每个时段如何称名,以及不同地区不同时期时段的划分有何区别等问题。两汉时期的“时称”问题,在史学界一直是个悬而未决的问题。近世以来,随着考古事业的发展,出土了不少和“时称”密切相关的新材料,这其中就包括出土于南方的秦简和出土于河西汉代长城烽燧遗址的汉简,这些简牍中有秦汉时期“时称”的原始记录,为研究秦汉“时称”问题提供了大量丰富而直接的一手资料,让学者们可以结合传世文献和出土文献来对秦汉时期的“时称”问题进行更为深入的研究。

中国现存最早的日晷—托克托日晷 | 图源网络

从目前已出土的秦汉简牍记载来看,至少在秦代已实行了一昼夜十二时之制。这种方式是用十二辰来表示十二时。以睡虎地秦简为例,十二时与十二地支的搭配关系如下:

鸡鸣—丑 清旦—寅 日出—卯 食时—辰 暮食—巳 日中—午 日失—未 下市—申 舂日—酉 牛羊入—戌 黄昏—亥 人定—子

十二时制为汉所沿袭,除史籍有所记载外,在河西汉简中亦见其踪迹。如敦煌汉简记载“?月一日未时到辄如书催督”(敦·2435),此简文中的“未时”即相对应秦简中的“日失”。劳干《古代记时之法》一文亦坚持汉代施行十二时制。虽然至少在秦朝就出现了将一昼夜分为十二时,并把十二地支同十二时相对应,但从相关文献记载来看,此种方式还处在萌芽阶段并流行于个别地区,而且这种将一日配以十二地支的方式更多出现在数术类文献中。

秦汉时期,除实行十二时制外,还通行十六时制。所谓十六时制,即是将一昼夜分为十六时段,每一时段都有一个专有时称。关于汉代河西地区主要实行十六时制的情况,学者们已经有了深入的研究。并提出居延地区实行“十六时制”最重要的证据就是居延新简中的一枚行书律简:

官去府七十里。书一日一夜当行百六十里。书积二日少半日乃到,解何?书到各推辟界中,必得事案到,如律令。言会月廿六日,会月廿四日。][不中程:百里罚金半两,过百里至二百里一两,过二百里二两,不中程:车一里,夺吏主者劳各一日,二里夺令相各一日。 EPS4T2:8A/B

简文中“当行”指法定的传递文书邮件的时间。不中程,即未按规定送达文书。简正面为推避验问书,简背面则为行书律,具体规定了不中程的几种处罚措施。我们需要关注此简的是“书一日一夜当行百六十里”的记载,即是说邮书传递一个昼夜应该行一百六十里。而从其它邮书记录简中,我们可以知道汉时邮书传递规定是一时十汉里。如简载:

出万世隧函二,其一受入函。四月乙卯日东中时起万世隧,其日下餔五分时第六隧卒同付府门。界中卌五里,函行四时五分,中程。73EJT23∶764

此为邮书传记录。中程即符合规定。此次邮路共四十五汉里,共享时四时五分,则一时当用行十汉里。故由此可知,在上列行书律中规定的是十六时制。但是,问题远没有解决,由于缺少关键证据,汉代居延地区实行的是十二时制或十六时制,抑或十八时制,目前在学术界还有争论。

实际上,在出土的河西汉简中涉及到时间要素时记时较为常见,同时亦有各种不见于传世文献的记时名称,如“日上二干”“日上三干”“日城上时”等。这种记时法形象而具体,也是庶民百姓日常生活中能直观看到和理解的。像这些民间流行的时间表述方式,也为正式官方文书所采用。好比今天标准称量物品质量以千克制,但在日常生活中,我们在市场上购买物资时,买卖双方仍然习惯于以几斤几两来表达物品重量。

河西边塞之所以出现众多的时称名称,究其原因可能是依据春夏秋冬四季里昼夜长短的不同,而又在不同的时节对时称进行了细分:春分和秋分前后,昼夜时间相差不多;夏至前后,昼长夜短,则昼日相应把时称细分;冬至前后,夜长昼短,则相应把夜中的时称再细分,以符合十二时制或十六时制,或者十八时制。

参考文献:

[1]于豪亮《秦简记时记月诸问题》,收录于《于豪亮学术文存》,北京:中华书局,1985年;

[2]劳干《居延汉简考释·考证之部·古代记时之法》,台北:中央研究院历史语言研究所,1944年;

[3]李解民《秦汉时期的一日十六时制》,《简帛研究》第二辑,北京:法律出版社,1996年;

[4]张德芳《悬泉汉简中的“时称”问题》,收录于《悬泉汉简研究》,兰州:甘肃文化出版社,2009年;

[5]吕世浩《汉代时制初探:以悬泉置出土时称木牍为中心的考察》,收录于张德芳主编《甘肃省第二届简牍学国际学术研讨会论文集》,上海:上海古籍出版社,2012年。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!