摘要:粟特人作为商业民族和移民,中古时期在丝绸之路沿线有着较多的活动,北起漠北,南到江淮,都可见其足迹。这些活动促进了东西方文化的交流,尤其对促进北方民族经济文化的发展,起到了重要作用。作为粟特文化载体的粟特文,在古代丝绸之路沿线广为流传和使用,传入漠北后,直接促成了回鹘文的创制,而回鹘文又促成了蒙古文的形成,并间接促成了满文和锡伯文的创立,契丹文的创制也受到回鹘语文的影响。10-11世纪以后,粟特文渐趋衰微乃至逐步消失,但其影响却一直不绝如缕,影响久远。

关键词:粟特;粟特文;回鹘文;丝绸之路

一、粟特人及其在丝路沿线的活动

粟特(Sugda,Soyd),汉文译作粟弋、属繇、苏薤、粟特等,是中世纪属于伊朗人种的中亚古族粟特人居住地区的名称。“粟特”一词,一说来自共同伊朗语的词根,意为“闪耀”、“燃烧”;一说在塔吉克-波斯语词汇中意为“聚水洼地”。粟特人主要居住于阿姆河与锡尔河之间的泽拉夫善河流域。泽拉夫善河东西长约

3至8世纪之间,以善于经商著称于世的粟特人,在商业利益的驱动以及粟特地区的战乱等因素影响下,沿着丝绸之路逐步向东迁徙,就此移居中原,并向周边延伸,在一些地区逐渐开始定居生活,从而形成聚落。这一趋势在魏晋南北朝得到发展,至唐则达到高潮。粟特聚落的分布,主要是以中亚故地、突厥、回鹘汗国为起点,呈自西向东、自北向南延伸。分布区域越来越广泛、越来越分散。[1]

唐代以前,粟特人的入华轨迹主要是沿传统意义上的陆上丝绸之路大批东行,沿途经商贸易。经过长时间的经营,在撒马尔干和长安之间,甚至远到中国东北边境地带,逐渐形成了自己的贸易网络,在这个贸易网络的交汇点上,建立起聚落,作为他们东西贸易的中转站。吐鲁番出土高昌国时期的《高昌内藏奏得称价钱帐》,就反映了在高昌地区进行贵金属、香料等贸易的双方,差不多都是粟特人。[2] 在北方丝路沿线发现大量的波斯银币和少量的罗马金币,也是粟特人贸易的印证,而不是钱币源出国的波斯人和拜占廷人。[3] 从十六国到北朝时期,粟特人东迁路线一般为:从西域北道的据史德(今新疆图木舒克市)、龟兹、焉耆、高昌、伊州,或是从南道的于阗、且末、石城镇(新疆鄯善县),进入河西走廊,取道敦煌、酒泉、张掖、武威,再东南经原州,入长安、洛阳,或东北向灵州、并州、云州乃至幽州、营州,或者从洛阳出发,途次卫州、相州、魏州、邢州、定州、幽州达于营州。在这条道路上的各个主要城镇,几乎都留下了粟特人的足迹,有的甚至形成了聚落。[4]

唐代是粟特人入华的一个重要时期,也是粟特人融入中国社会的重要时期。这一时期粟特人入华,形式上更加自由,地域上不断扩大。粟特人聚落基本趋于稳定,聚落的分布主要在丝绸之路沿线地区,并向周边地区辐射,其中一支渗透到江淮地区,特别是一些商业贸易的中心地区,地域分布上形成了几个重要的区域,要言之,主要有新疆塔里木盆地周边地区、河西走廊地区、长安洛阳地区、六胡州河北及其周边地区、江淮地区。这些地区要么是商业要道,要么是商业重镇,是远途贸易的补给站和中转贸易的市场,粟特人选它们为聚居地,符合其商业民族特性。在这些地区出土、发现的文献、文物、石窟题记以及墓志中都或多或少地反映了粟特人以及粟特文的相关信息。[5]

汉魏以来,粟特民族同中原就已经发生了官方与民间的联系,在魏晋南北朝这一趋势得到继续发展,至唐代则达到高潮。由于内外诸多因素的作用,在唐代有大量粟特人以不同方式进入唐朝境内,在丝绸之路沿线及内地的一些商业城市中逐渐形成了一系列民族聚落。这些聚落分布的特点,几乎全部集中在北方重要商道上,是远途贸易的补给站和中转贸易的市场,而身处其中的粟特人一方面从事贸易获利,另一方面充当商品买卖契约中的保人及译语人,这就给粟特语言文字的使用、传播以及其他民族对其的认知创造了条件。粟特人还利用自己的语言天赋充当各个民族使团的使者。西魏废帝二年(553),吐谷浑首领夸吕通使于北齐,吐谷浑使团中竟包括了240名西域商人,[6] 中原王朝派往少数民族王朝的使者里边也不乏粟特人的身影。以上情况使粟特语成为当时的国际语言,粟特文为各民族商人之间的通用文字。粟特语文曾一度在中亚通用,它在西起波斯,东至中国西北的广袤地区内作为古代中亚商业、文化交流的通用语言,有着重要地位。

二、粟特文在丝路沿线的行用

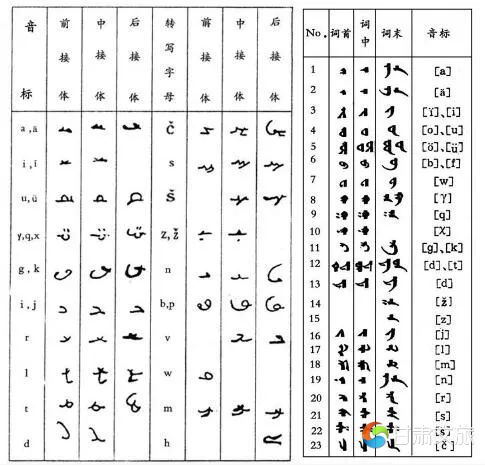

粟特文是流行于古代粟特地区的一种文字,主要用以拼写粟特人所操的属于印欧语系伊朗语族东伊朗语支的粟特语。粟特文依据古波斯安息王朝官方文字,属闪含语系的阿拉美(Ahrimans)文字草书,结合粟特语发音特点创立的,只有19个音节字母,是一种没有标明元音的音节文字,只用弱辅音字母兼表元音,有阿拉美借字。在景教文字的影响下按照在词中位置(词首、词中、词尾)的不同改变写法。早期的粟特文字母中间分写,后来变成连写,书写方式也因受到汉文的影响,由从左到右横写改为从上到下竖写。

由于粟特人有着不同的文化背景,因而拼写粟特语的文字有三种,一是粟特文,也称标准体、写经体或佛经体,所有的佛教文献、书信、法律文书、铭文、及钱币铭辞,都以这种文字书写;二是摩尼文,也称摩尼体,由粟特文和中古波斯语及帕提亚语的摩尼经变体结合而成,不能准确地表现粟特语的元音,主要用于书写摩尼教文献;三是古叙利亚体文,也称古叙利亚体,在古叙利亚文22个字母的基础上添加了三个辅音字母来与粟特语相适应,主要用于书写景教文献。

粟特民族处于古代东西方“文明十字路口”的独特地理位置,具有从事商业贸易的传统,通过他们的商业活动,不仅沟通了东西方之间物质文化的交流,也沟通了东西方之间精神文化的交流,同时将自己独特灿烂的文化也沿着古老的丝绸之路传播至东方,语言文字是其中重要的部分。这便是粟特文在各类出土文献中出现的原因,同时也说明粟特语言文字在中国北方广泛使用过。迄今发现最早的粟特铭文属于2~3世纪。1907年,英国探险家斯坦因在敦煌长城烽燧遗址中发现粟特文古信札8件,属4世纪之物,[7] 系当今幸存时代最早的粟特文文书,内容主要与粟特商业活动有关,谈及许多日用品,包括金、银、樟脑、胡椒粉、麝香、小麦、各种各样的织物。

粟特民族处于古代东西方“文明十字路口”的独特地理位置,具有从事商业贸易的传统,通过他们的商业活动,不仅沟通了东西方之间物质文化的交流,也沟通了东西方之间精神文化的交流,同时将自己独特灿烂的文化也沿着古老的丝绸之路传播至东方,语言文字是其中重要的部分。

柏孜克里克出土粟特文摩尼教文书

一大批粟特文文献在丝绸之路沿线相继出土,也证实粟特文在中原、西域、漠北、中亚等地区的广泛使用。现知的文献,除了敦煌发现的4世纪粟特文书信外,大多都为6~11世纪的遗物,多为纸质抄本,也有一些木牍和羊皮书。其中,篇幅最长的是《须达拏太子本生经》,此外还有《般若波罗蜜多心经》《金光明经》《大般涅槃经》《大悲经》《禅经》《善恶因果经》《金刚般若经》《长爪梵志所问经》等。这些佛经差不多都译自汉文。另外,还有以粟特文书写的摩尼教经典,主要有《巨人书》《福音书》《国名录》等。以粟特文书写的景教经典数量不多,主要是从古叙利亚语经典中译出,主要有《新约》残卷。

这些文献、文物的发现,说明粟特文化在中古时期丝绸之路沿线民族中传播广泛,影响深远。粟特人的活动与文化在中西方文化交流中扮演过重要的角色。

三、粟特文字母与回鹘文的创制

粟特文在突厥人中间广为传播。从6世纪下半叶起东突厥人就开始使用粟特文字母记载突厥语。[8] 从突厥汗国创建伊始,粟特文字母就向突厥人提供了一种非常方便的草书文字。[9] 西突厥汗国的第一位君主室点密向拜占庭的查士丁尼二世呈送了一封用“斯基泰字”写的书信,拜占庭皇帝令翻译译出,这里的“斯基泰字”指的就是粟特文。[10] 这说明在数世纪以来,粟特文就是中亚的国际通用语言。

从吐鲁番出土文献看,至迟在5世纪末,其文字即已为突厥、回鹘民族所认识和使用。1975年,在吐鲁番墓葬中发现了9枚“代人”木牌。正面书汉文“代人”,背面文字为粟特文,其中可释读的3枚,一枚拼写的为突厥—回鹘语kisi(意为人),另两枚拼写的为汉语,一为rin“人”,一为tairin“代人”。[11] 以现存的8世纪突骑施钱币上有粟特文字母铸成的文字来看,在古代以七河流域为主要居住地的突骑施部落,那个时代就开始以粟特文字母拼写突厥语了。

漠北回鹘汗国时代,粟特文在漠北得到了更广泛的应用,著名的回鹘碑刻《九姓回鹘可汗碑》和《塞维列碑》都使用了粟特文。《九姓回鹘可汗碑》勒立于820年左右,以突厥卢尼文、汉文和粟特文书写,记述了回鹘牟羽可汗于763年放弃萨满教而改宗摩尼教的详细经过。该碑汉文部分保存比较完好,而粟特文部分残甚,但从其中可以释读的文句,如:“[取代]燃火的宗教,接受了神圣的末摩尼(Mār Mān)的宗教……在名叫哈尔塔克(Xartak)之地,[他]将所有偶像付之一炬……[12] 这些文句使人很容易将之与该碑汉文部分所谓“应有刻画魔形,悉令焚爇,祈神拜鬼,并摈斥而受明教”[13] 等文字联系起来。由是以观,《九姓回鹘可汗碑》之汉文、突厥文和粟特文内容应是互相对应的,足以说明,回鹘人对粟特文的认识和喜爱是由来已久的。

回鹘人历来以善于兼容外来文明而著称于世,他们信仰过萨满教、佛教、摩尼教、景教、祆教、道教和伊斯兰教等,其中摩尼教、景教、祆教在回鹘人中的传入都与粟特人有关。6~9世纪,粟特语言文字几乎成了丝路上共同的交际工具之一,据史料记载,回鹘人是靠粟特人来从事商业贸易的。《新唐书·回鹘传》记载:“始回纥至中国,常参以九姓胡,往往留京师,至千人,居资殖产甚厚”。[14]另外还有一些冒回鹘之名的“九姓胡”。《资治通鉴》卷二二五大历十四年(779)七月庚辰条载:“诏回纥诸胡在京师者,各服其服,无得效华人。先是回纥留京师者常千人,商胡伪服而杂居者又倍之,县官日给饔饩。”[15] 这些九姓胡既为摩尼教僧徒,又为行商大贾,一方面通过传教活动参与回鹘汗国的政治,另一方面又依靠回鹘的政治力量牟取暴利。正是由于经济的因素,加上粟特人所信奉的摩尼教成为回鹘的国教,回鹘人不得不学习和使用粟特文。[16] 回鹘助唐平乱后,与唐订立以马交换丝绢的协约,而帮助回鹘与唐经济交往的主要是粟特人。

763年,漠北回鹘牟羽可汗把摩尼教定为国教,[17] 进而在文字的使用上也由过去的突厥文逐渐为粟特文、摩尼文所取代。这可以从上个世纪末和本世纪初各国“探险队”在敦煌、新疆所获大量粟特文、摩尼文文献得到充分说明。早期用于拼写回鹘语的回鹘文字母与粟特文字母没有什么区别,由于原有的粟特字母不能忠实地反映和记录回鹘语言,其间的差距十分明显,给使用者带来极大的不便。于是,便需要对文字本身进行改革,通过在字母左边或右边加一点或二点,把回鹘文与粟特文字母区别开来,从而在粟特文的基础上创制了回鹘文。[18]

粟特文与回鹘文字母对照

回鹘文在历史上影响很大,宋元时代一度是通行于河西走廊、西域、中亚诸地的文字之一,被广泛应用于书写诏诰敕令、宗教典籍、文学作品、契约文牍和历法医籍等,并被蒙古人采用以创制自己的文字——回鹘式蒙古文,通行至今,而且,这种文字又间接影响到满文与锡伯文的创制。[19]

四、粟特文字母对后世的持续影响

粟特人大致在唐代,尤其是10世纪以后即渐趋式微,但粟特语文却并未随之消亡,而是不绝如缕,长期得到使用。从敦煌出土的古代写本看,在归义军时期(9~10世纪),粟特语文仍在使用,尤其是那些回鹘化的粟特人仍在继续使用粟特语。[20] 敦煌发现的粟特语文献主要是佛经,此外还有会计文书、信件和杂写。982年出使沙州的于阗使者张金山(Cā Kima-sani),分别用汉文和于阗文写成的燃灯文和发愿文,同时用粟特语文署名,[21] 张金山还用粟特文字母将自己的名字题写在于阗语《佛本生故事》(Ch. 00274)的题记和《医理精华》(Ch. ii. 002)的页边。[22] 这一事实说明在这个时期粟特语文仍在一定范围内使用。粟特文消失约在11世纪,但其后的回鹘文佛教经典中,仍可看到粟特文的影子。如吐鲁番出土回鹘文《法华经》写本T M

以粟特文为基础而创制的回鹘文,后来又成为创制回鹘式蒙古文的基础。蒙古族初兴于漠北草原,本无文字。随着蒙古各部的统一,力量的壮大和地域的扩张,与周边民族的联系日益加强,创制文字和使用文字的需求日益提上日程,正是在此背景下,回鹘文悄然步入蒙古宫廷。1204年,成吉思汗俘获回鹘人塔塔统阿,命其以回鹘文为基础而创制蒙古文,作为国字,即所谓的回鹘式蒙古文,又称老蒙文。《元史》卷124《塔塔统阿传》载:“塔塔统阿,畏兀人也。性聪慧,善言论,深通本国文字……帝善之,命居左右。是后凡有制旨,始用印章,仍命掌之。帝曰:‘汝深知本国文字乎?’塔塔统阿悉以所蕴对,称旨,遂命教太子诸王以畏兀字书国言。”[25] 赵珙《蒙鞑备录》亦载:“其俗既朴,则有回鹘为邻,每于两(当为西误)河搏易,贩卖于其国。迄今文书中自用于他国者,皆用回鹘字,如中国笛谱字也。”[26] 这里所谓的“畏兀字”、“回鹘字”即回鹘文。“回鹘文”之称当以此为始。

以回鹘文字母拼写蒙古语,这种特殊的结合方式后被称作回鹘式蒙古文。元成宗时,蒙古学者搠思吉斡节儿对这种回鹘式蒙古文字体加以改造,归纳整理了蒙古书面语语法,使这种文体更加完整和规范化,并且传播使用到今天。17世纪,蒙古语言发生了很大变化,而原来的回鹘式蒙古文常常无法准确地表达蒙古语的全部语音,给语音记录带来了诸多不便,更使佛经翻译工作障碍重重。根据这种情况,扎雅班智达便在原来文字的基础上进行了改造,使之能够更清楚地书写蒙古语,“托忒蒙古文(Todorkhai Mongol)”由此而生。“托忒”系蒙古语音译,意为“清楚”,托忒文即“清楚的文字”。外国学者又称之为卡尔梅克文(Kalmack)。该文字直到目前在新疆的卫拉特蒙古中仍在继续使用,又称“卫拉特蒙古文”。[27]

1599年,满族统治者努尔哈赤命额尔德尼和噶盖再根据蒙古文字母创制了满文,史称“老满文”或“无圈点满文”。1632年皇太极又下令改造满文,在老满文的基础上附加圈点,增设了10个特定字母,构成由131个音节组成的新文字体系,称为“新满文”,一直行用数百年之久。满文的行用又直接促成了锡伯文的形成。

锡伯族在归附清朝后就开始使用满文。1947年,伊宁“锡索文化协会”主要成员对原来使用的满文进行了适当的增减,将原有的131个音节中的13个音节废掉,另制3个新音节符号,制成锡伯文,行用至今。

回鹘文对契丹文字的形成也有一定的影响。厉鼎煃根据契丹字哀册所用的纪年方法同回鹘历法的一致性,以及回鹘语与契丹语语法特征的相似性,认为契丹小字“是和古回鹘文息息相通的”。[28] 而更多的研究者则认为:契丹小字采纳了汉文的造字法,同时又参考了回鹘的拼音法,两相结合而缀合成词。[29] 总之,契丹文的制作与回鹘语文是不无关系的。[30]

综上所述,粟特文对丝绸之路沿线多种民族文字都直接或间接的产生过影响。回鹘文是根据粟特文创制的,回鹘文又直接导致了回鹘式蒙古文的形成,而回鹘式蒙古文又直接影响到满文的创制,后来满文又直接推演出锡伯文。契丹文的创制也与回鹘文不无联系。[31] 粟特文对以上几种文字创制的影响图示如下:

粟特文→回鹘文→回鹘式蒙古文→满文→锡伯文

↓

契丹文

在3-8世纪之间,部分栗特人背井离乡,开始了向东方移民和贸易的浪潮,沿丝绸之路进入中原,他们的活动,对汉唐时期的政治、经济、文化等领域都有过及其重要的影响。8世纪末阿拉伯人占据了栗特人的故乡,留居于中亚本土的粟特人逐渐被阿拉伯化,而进入中国的粟特人则逐渐被汉化。自2世纪开始使用的粟特文,自10世纪开始逐步式微,至11世纪差不多完全销声匿迹了,但其影响,却至今犹存,我们仍可通过蒙古文和锡伯文文献而依稀见其踪影。

注释:

[1]陈海涛、刘惠琴:《来自文明十字路口的民族——唐代入华粟特人研究》,北京:商务印书馆,2006年,第113页。

[2]朱雷:《曲氏高昌王国的“称价钱”》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第4期,1982年,第17~24页。

[3]荣新江:《波斯与中国:两种文化在唐朝的交融》,《中国学术》2002年第4辑,第61~64页。

[4]荣新江:《古代塔里木盆地周边的粟特移民》,《西域研究》1993年第2期,第8~15页;荣新江:《北朝隋唐粟特人之迁徙及其聚落》,《国学研究》第6卷,北京大学出版社,1999年,第27~85页。

[5]池田温,“8世纪中叶における敦煌のソグド人聚落”,《ユ-ラシア文化研究》第1号,1965年,第49~92页;陈海涛:《来自文明十字路口的民族——唐代入华粟特人研究》,北京:商务印书馆,2006年,第113~125页。

[6]程越:《入华粟特人在唐代的商业与政治活动》,《西北民族研究》1994年第1期,第61页。

[7]F. Grenet-Nicholas Sims-Williams, The historical context of the Sogdian Ancient Letters,Transition periods in Iranian history, Actes du Symposium de Fribourg-en-Brisgau (22-24 Mai 1985), Leuven 1987, pp. 101-102; Nicholas Sims-Williams, The Sogdian merchants in China and India, A. Cadonna & L. Lanciotti (eds.),Cina e Iran da Alessandro Mangno alla dinastia Tang,Firenze, 1996, pp. 46-51;辛姆斯·威廉姆斯(Nicholas Sims-Williams)著,Emma WU译:《粟特文古信札新刊本的进展》,《粟特人在中国——历史、考古、语言的新探索》(《法国汉学》第10辑),北京:中华书局,2005年,第72~87页。

[8]LouisBazin, Turcs et Sogdiens: Les enseignements de l’inscription de Bugut(Mongolie),Mélanges linguistiques offerts à émile Benveniste,

[9]LouisBazin, Turcs et Sogdiens: Les enseignements de l’inscription de Bugut(Mongolie),Mélanges linguistiques offerts à émile Benveniste,

[10]é. Chavannes,Documents sur les Tou-Kiue Turcs Occidentaux,Paris, 190, pp.234-235.

[11]库尔班·外力《吐鲁番出土公元五世纪的古突厥语木牌》,《文物》1981年第1期,第63~64页。

[12]森安孝夫、吉田丰、片山章雄,“カラニバルガスン碑文”,森安孝夫、オチル编:《モンゴル国现存遗迹·碑文调查研究报告》,中央ユーラシァ学研究会,1999年,第215~216页。

[13]羽田亨:《唐代回鹘史の研究》,《羽田博士史学论文集》上卷《历史篇》,京都:同朋舍,1975年,第307页;程溯洛:《释汉文〈九姓回鹘毗伽可汗碑〉中有关回鹘和唐朝的关系》,《中央民族学院学报》1978年第2期,第21页;林梅村、陈凌、王海诚:《九姓回鹘可汗碑研究》,余太山主编:《欧亚学刊》第1辑,北京:中华书局,1999年,第160~161页。

[14]《新唐书》卷二一七上《回鹘传上》,北京:中华书局,1975年,第6121页。

[15]《资治通鉴》卷二二五,北京:中华书局,1963年,第7265页。

[16]杨富学、牛汝极:《牟羽可汗与摩尼教》,《敦煌学辑刊》1987年第2期,第86~93页。

[17]杨富学:《回鹘改宗摩尼教问题再探》,《文史》2013年第1期,第197~230页。

[18]牛汝极:《维吾尔文字历史演变原因考》,《新疆大学学报》1990年第1期,第113~116页;耿世民:《敦煌突厥回鹘文书导论》,台北:新文丰出版公司,1994年,第91~100页;杨富学:《论多种文字在古代维吾尔族中的行用》,《民族史研究》第5辑,北京:民族出版社,2004年,第288~315页。

[19]耿世民:《敦煌突厥回鹘文书导论》,台北:新文丰出版公司,1994年,第91~100页;杨富学:《回鹘文献与回鹘文化》,北京:民族出版社,2003年,第125~126页。

[20]N. Sims-Williams - J. Hamilton,Documents turco-sogdiens du IX-X siècle de Touen-houang,

[21]H. W. Bailey,Khotanese Texts, I,

[22]Takata Tokio, Multilingualism in Tun-huang,Acta Asiatica78 (Tun-huang and Turfan Studies), Tokyo 2000, p. 52, n. 5.

[23]D. Maue und K. Rohrborn,Zur Alttürkischen Version des Saddharmapundarīka-Sūtra,Central Asiatic Journal, XXLV, no. 3/4, 1980, S. 258-260.

[24]杨富学:《回鹘文〈法华经〉及其价值》,黄心川主编:《光山净居寺与天台宗研究》,郑州:河南人民出版社,2015年,第127页。

[25]《元史》卷124《塔塔统阿传》,北京:中华书局,1976年,第3048页。

[26][宋]孟珙:《蒙鞑备录·国号年号》,王国维《蒙鞑备录黑鞑事略笺证》,北平:文殿阁书社,1936年,第13页。

[27]杨富学:《回鹘文献与回鹘文化》,北京:民族出版社,2003年,第134~135页。

[28]厉鼎煃:《试用古回鹘文比较研究契丹文字》,《中山大学学报》1957年第2期,第174~177页。

[29]山路广明:《契丹制字の研究》,东京,1956年;中国社会科学院民族研究所、内蒙古大学蒙古语文研究室契丹文字研究小组:《关于契丹小字研究》,《内蒙古大学学报》1977年第4期,第1~97页。

[30]杨富学:《回鹘语文对契丹的影响》,《民族语文》2005年第1期,第61~64页;Daniel Kane, Uighur Influence on the Creation of the Kitan Script--Conflicting Evidence from the Liao History and the Kitan Inscriptions,提交“古代回鹘考古学文化研究国际学术研讨会”(乌兰巴托,2009年8月1至5日)论文。

[31]杨富学:《回鹘文献与回鹘文化》,北京:民族出版社,2003年,第125~126页。

作者 :杨富学 赵天英 来源 :《河西学院学报》

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!