书法中堂是一种悬挂于厅堂正中的传统书法艺术形式,兼具实用性与艺术性,其历史起源于唐代在中书省处理政务的场所“中堂”。宋代以后,随着文人雅士对厅堂陈设的重视,中堂逐渐演变为书画艺术的表现形式。明清时期,中堂成为民居厅堂的核心装饰品,内容多选择经典诗文或家训格言,既彰显主人文化品位,也承担着家风教化的功能。

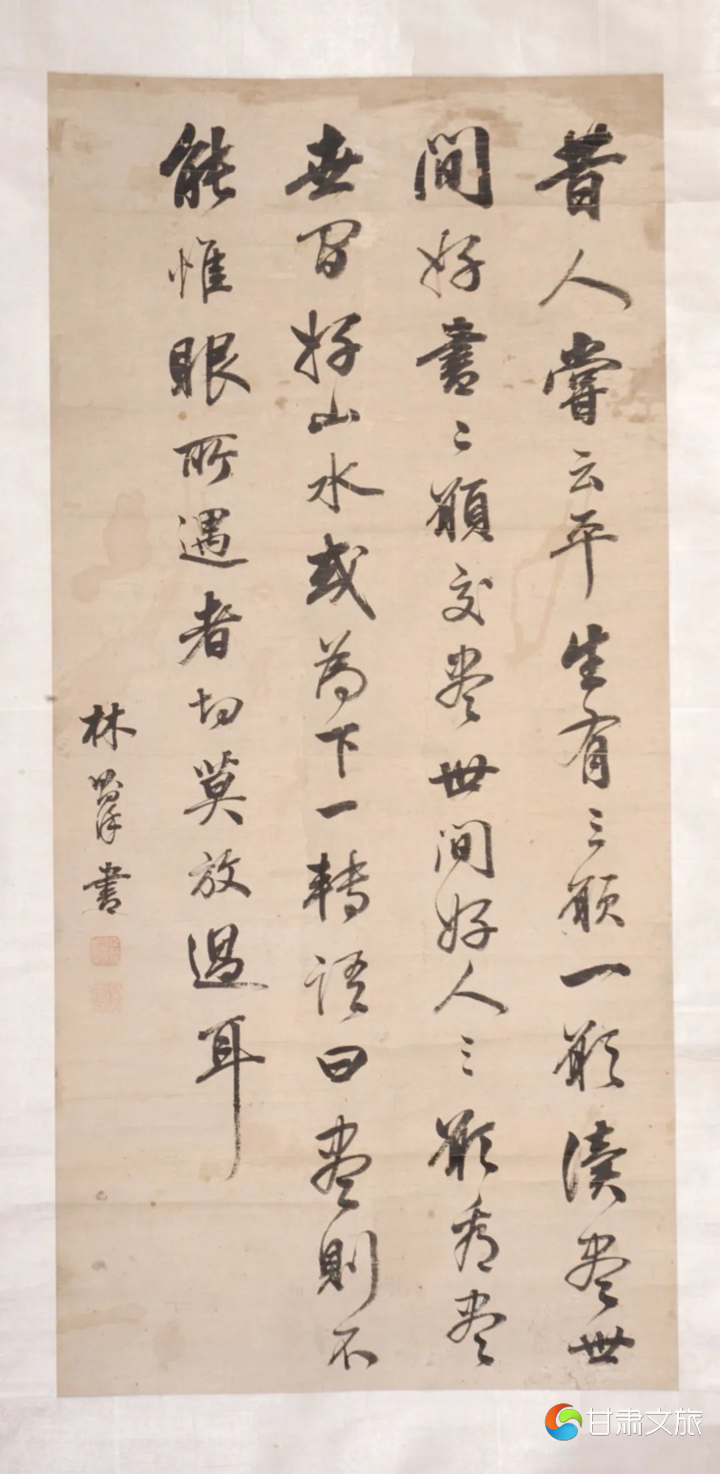

甘肃省博物馆收藏有林则徐行书中堂一副,下笔如飞,流畅飘逸,可谓行书妙品。中堂所题内容为:“昔人尝云:‘平生有三愿:一愿识尽世间好人,二愿读尽世间好书,三愿看尽世间好山水。’余曰:‘尽则不能?惟眼所遇者莫放过耳。’”林则徐引用了宋代罗大经《鹤林玉露》内容,并以此作为家训格言,是想告诫自己与家人。人生目标如此之多,却难得全成之法,惟有活在当下,遇有良机,即当殚精竭虑,努力奋斗,方可实现人生价值。通过林则徐行书中堂,我们得以管中窥豹,一睹这位民族英雄的志向与抱负,和他对于家人的谆谆教诲与殷切期盼。

林则徐(1785年-1850年),字元抚,福建侯官(今福州)人,是清代著名的政治家、思想家。林则徐生于清贫的私塾教师家庭,父亲林宾日以“不妄与一事,不妄取一钱”为家训,母亲陈帙靠女红补贴家用。1811年,林则徐以殿试二甲第四名,被赐予进士出身。“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,是林则徐一生的真实写照,回顾其官宦生涯,他始终坚持廉洁持家,做事不计个人得失安危,不为私利所困。在任河东河道总督时,林则徐亲赴黄河工地,徒步泥泞中查验治水材料,杜绝官员虚报工料、贪污公款的现象;任江苏巡抚期间,江淮水灾严重,他冒死抗旨上疏请求缓征赋税,甚至表示“丢官获罪亦当孤注一掷”,最终推动朝廷拨款赈灾,赢得民心。每次赴任,他均发“传牌”(古代向下传递通知的牌子)严令下属“不摆酒席、不迎送、不收礼”,甚至自备伙食,杜绝铺张。

1839年,林则徐受命钦差大臣赴广东禁烟。他采取雷霆手段,缉捕烟贩、收缴鸦片,并公开销毁237万斤鸦片。禁烟期间,英国代表义律赠送价值十万英镑的镶钻烟具,他冷然回应:“请带回贵国博物馆展览”,其捍卫主权的决心震撼中外。

1842年林则徐流放新疆伊犁途经嘉峪关时,眼前雄关雾列,谪戍之旅征途漫漫,不由心潮澎湃,有感而发,写下了《出嘉峪关感赋》四首。其中有:“谁道崤函千古险,回看只见一丸泥”“东西尉候往来通,博望星槎笑凿空”“夺得胭脂颜色淡,唱残杨柳鬓毛斑”“我来别有征途感,不为衰龄盼赐环”。诗句全无凄凉感伤的情调,苍劲豪迈,表达了对先辈张骞、霍去病等的仰慕之情,为国继续建功的愿望,以及为国不计个人祸福得失的品格。

治理家风一事上,林则徐总结出了“十无益”,即“存心不善,风水无益;不孝父母,奉神无益;兄弟不和,交友无益;行止不端,读书无益;心高气傲,博学无益;做事乖张,聪明无益;不惜元气,服药无益;时运不通,妄求无益;妄取人财,布施无益;淫恶肆欲,阴骘无益。”林则徐临终前告诫子孙“贤而多财损志,愚而多财增过”。

“海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚”。林则徐的一生既是中国近代反侵略斗争的重要篇章,也是为国不谋身的廉洁文化典范。他的清廉精神与清正家风如一盏明灯,照亮后人前行之路。 来源 :“啄木鸟”微信公众号

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!