6月9日至6月14日,甘肃省文化艺术研究所邀请中国艺术研究院王静波副研究员、兰州大学赵建新教授、兰州文理学院刘忠教授、青岛科技大学张燕副教授和所内7名艺术科研工作者组成联合课题组,赴陇南市礼县开展甘肃珍稀剧种声腔“老乱弹”抢救挖掘工作。

陇南影子腔“老乱弹”是中国梆子戏早期声腔的珍贵遗存。据有关专家推断,其声腔有可能是中国国粹京剧“西皮”声腔的前身。数百年来,“老乱弹”以皮影戏表演形式繁衍发展至今。近年来随着有关研究的深入,不断引起国内学术界的高度关注。中央音乐学院杜亚雄、复旦大学江巨荣、中国传媒大学周华斌、中山大学康保成等全国知名学者都认为陇南影子腔具有极高的学术研究价值。目前,陇南影子腔“老乱弹”现状堪忧,能够演出的只有一个戏班。班社中掌握声腔伴奏的仅有1人,为82岁的老艺人焦文奎。挖掘整理抢救工作刻不容缓。

课题组高清拍摄了陇南影子腔“老乱弹”剧目6部,其中本戏2部,分别为3个小时的《草船借箭》和5个小时的《马刚带箭》;折子戏4部,分别为《徐文升显魂》《药王成圣》《闻太师显魂》《天水关》。另外录制陇南影子腔代表剧目《觱波潭》本戏。录制“老乱弹”中〔十板头〕〔还魂板〕〔顺音〕7种全部声腔曲调。

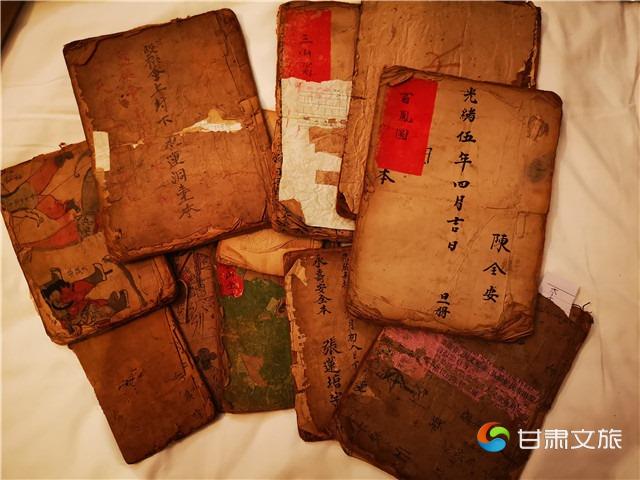

课题组还发掘整理了有着二百多年历史的礼县云顺班珍贵文献资料35种,获得重要收获。其中既有清刻本《徐文升》清抄本《太子游四门》《百花图》等9种清代戏曲文献,又有《草船借箭》《进妲己》等21种民国抄本。特别值得一提的是,在这批文献中还有该班较为完整的戏箱契约、巡抬簿、巡戏账簿、支使账簿、戏箱清单等完整文献,在全国都较为少见。此外,专家还与礼县城关镇贾胡村皮影班社(云顺班为其前身)开展了深入交流和座谈,就下一步“老乱弹”的挖掘、保护和整理提出有关建议。

通过系统性抢救录制陇南影子腔“老乱弹”第一手资料,既推进了国家课题《中国戏曲剧种全集-陇南影子腔》和《甘肃影戏戏曲文献数字化保护》课题的研究,又让省文化艺术研究所与中国艺术研究院戏曲研究所、兰州大学、青岛科技大学、兰州文理学院等科研机构和高等院校进行了行之有效的横向协作和科研创新。

通过田野调查,充分调动了甘肃省文化艺术研究所艺术科研工作者的研究积极性和工作主动性,在所内外专家的实地辅导和带领下,青年人才科研热情高涨,不断在学中干,在干中学,充分发挥了各自的专业优势,切实推动了甘肃省艺术科研事业发展与艺术科研人才梯队建设,取得实际成效。

本次田野调查工作得到了礼县文化和旅游局和兰州德润影视文化传媒公司的大力协助。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!