文 谢天开

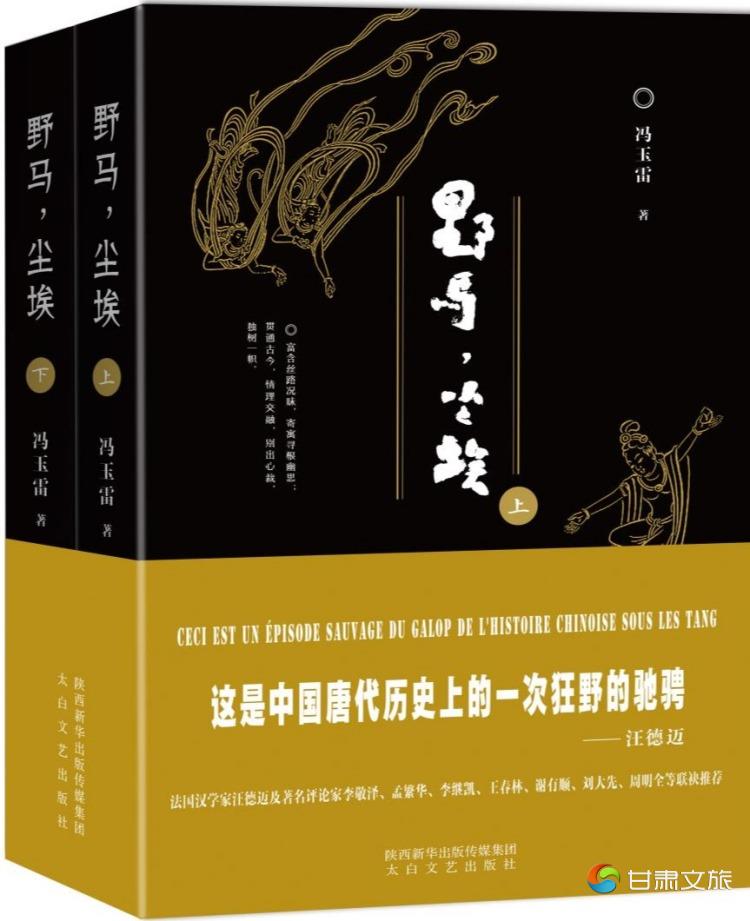

冯玉雷先生的小说《野马,尘埃》,作为一部丝路历史文化小说自有其强烈的探索性与明显的跃升性,并呈现出文学民族志的诗学风格。

这样文学民族志,是以新旧唐史的中土正史,与西域的北方丝路、与西南的南方丝路的种种文书传说加以混合,让「中心」的唐朝史与「边缘」的各民族史相互对映,建立起了客观历史叙事与主观文学文本的互文关系,在真实与虚构的互化之间成就出一部百万字的长篇小说。《野马,尘埃》作为探索艺术小说其风格瑰丽奇异,让读者在阅读之时,往往超离了昔往既有的阅读经验,甚至初始产生一种晕眩与幻觉,继而慢慢地感受到西域大漠雪域高原与云贵红土高原的凛烈、清刚、华彩、缤纷的壮美与优美,让读者或有面对奇书之感、阅读异文之叹。

《野马,尘埃》作为一部丝路历史文化小说,其所并置呈现的互文文本,既与已有存在的文本诸如新旧唐史相关联;其主调与同期存在的相关西域文化北方丝路的文本相关联,如吐蕃、回鹘、大食、粟特、匈奴、楼兰、莎车、大夏、大月氏等西域各民族部落史及西域诸国别史;还与后发现的敦煌诸种文本相关联;其副调则与同期存在的南方丝绸之路文化的文本相关,如南诏国史;从而让小说呈现出一种「致广大,尽精微」的民族志的诗学风格。

《文心雕龙·隐秀》:

夫隐之为体,义生文外,秘响旁通,伏采潜发,譬爻象之变互体,川渎之韫珠玉也。

《野马,尘埃》,作为一部互文性的丝路历史文化小说,其互文性的基础是由于丝绸之路文化的多元性所决定了的。

学者沈福伟在《丝绸之路与丝路学研究》里指出:

丝路学是一门20世纪才问世的新学问,也是一门涵盖了文化、历史、宗教、民族、考古等人文科学,以及地理、气象、地质、生物等自然科学的,汇聚了众多学科,综合研究多元文化的学问。

正因为无论是南北丝绸之路,都存在着因生态环境殊异、生产生活方式多样、宗教的多元、民族和语言「互文性」有时候也称之为「文本间性」,具有「编织、交织、编制物」等意思。在文学中,它的指向是各种影响因素在文本空间的多源;还有东西文化的并置,主要是中国文化、印度文化、伊斯兰文化和希腊文化的交汇,造成了诸种文化多元性与互文性,由此在南北丝绸之路文化的深层构成决定了《野马,尘埃》作为文学文本所反映的环境、种族与时代的互文性。

对于文学文本的分析,学者董希文认为:「我们可知文学文本的客观性是通过文本中的语言、结构、互文等因素层层体现出来的,它们渐次递进,互相影响与制约,共同构成了文学文体客体。文学文本分析的第一层次是辨析语言,对作品进行语言结构分析与描述。文学文本分析的第二个层次是体察结构。文学文本的第三个层次是剖析文本间的联系,即揭示互文性。《野马,尘埃》,作为一部互文性的丝路历史文化小说的特征主要表现在三个方面:叙事结构的互文性、叙事方式的互文性和叙事语言的互文性。并且,《野马,尘埃》作为文学《文学文本,它的「互文意味着此在文本与前在文本之间存在着可征实的文字术语或不可征实的精神意念上的多样联系,它是理解文本意义必然涉及因素。这种理念的产生本身就意味着人们已将文本视为一种开放的客观体系,而不仅仅是封闭的语言、结构及其由此构成的有机体。

为了在可征实的历史与不可征实的神话之间建立多样联系,为了将繁复变得有序;《野马,尘埃》作为文学文本,一方面呈现出繁复互文性文本的并置,另一方面又象征意味文化符号加以简约,如此让小说有了明显的探索实验的先锋意义。亦如作者所言:「我一直对艺术探索着迷。」

《野马,尘埃》作为文学的民族志,其「互文」为横向共时性的多元共生的样式,其「影响」为纵向历时性的融合交流的切片。本文为了讨论探析的集中,主要侧重为横向的共时探究,关注的重点在于其文学文本是如何阐释意义及文本意义生成的多种可能性。

一、叙事结构的互文性

小说的特征之一,叙事结构的互文性,这样的叙事结构主要为,一是将唐史与西域民族史并置;二是将中西方文化并置。

将唐史与西域民族史同时呈现,以让一千年前发生的:从祁连山以北至敦煌以西,从疏勒河到昌蒲海,从帕米尔高原到天山南北;以让长河落日圆的农耕文化与大漠烽烟直的游牧文化之间彼此进退、彼此战争、彼此融合,有了一个五彩斑斓的历史文化的原态还原。二是将中国文化与西亚各国文化同时呈现,如大食、大月氏等。

小说的结构相当奇异,在虚构人物尚修罗串联下,化用《庄子》中的寓言:「倏」、「忽」、「混沌」虚构的物体引入小说:

相传,东海大神帝俊饲养羲和、常羲、娥皇三种神鸟。每年三月初三,在羲和青海龙居岛产十颗巨卵,名曰「混沌」;六月初六,常羲在浦昌海龙居城产下十二颗巨卵,名曰「倏忽」;九月初九,娥皇在洱海生下鸟首人身怪物无数,统称「三身」。……「混沌」初为纯白,后吸日月精华,感潮汐澎湃,焕得五彩斑斓,光芒四射。……「倏忽」色彩斑斓,变幻莫测,若拥有,可保天下太平,永无雹灾瘟疫之忧。

小说的题材以唐朝「安史之乱」前后历史时期为背景, 以十颗巨卵「混沌」与十二颗巨卵「倏忽」作为传统文化典籍容纳的「宝器」,并将对控制和争夺「宝器」作为小说线索,来反映西域各族及与西南各族与中土唐朝彼此政治、军事、文化势力与影响此消彼长的恩怨纠葛,主要在河西走廊与青藏高原接壤处的北方丝绸之路上,其次在西蜀盆地与云贵高原接壤处的南方丝绸之路上,上演的一幕幕神异的历史戏剧。

亦如作者在后记所述:

故事围绕吐蕃历史上著名的僧诤事件展开,努力把中古时期吐蕃占领沙州前后,唐朝与吐蕃、南诏、吐谷浑、回纥等周边政权的矛盾冲突及相关历史事件进行艺术化包装,在广袤地域、深远历史与纷纭人物交织的时空中展开宏大叙事。

为了让小说中的纷纭人物,「在更为重要的背景下所面临的同样宏大的实在:权力、变革、信仰、压迫、劳动、激情、权威、优美、暴力、爱情、名望」,《野马,尘埃》作为一部文学的民族志,从历史、经济、政治、社会、家族、家庭各个文化层面来呈现人性的复杂。亦如作者在后记所述:

我让唐朝皇帝、武将、文臣、商贾、宗教人士等众多历史人物直接出现在小说中,化实为虚,化虚为实,使他们都成为承载小说表达的意义符号。

为了让繁复叙事编织得紧密而有秩序,在小说中,无论是以中国元素的金、木、水、火、土阴阳五行为卷名;或以易经八卦为卷名,或以十天干与十二地支为卷名,或以十二生肖为卷名;还是以西方的十二星座为卷名,以佛教的六识为卷名;其在结构意义上呈现出两重文化的互文性:其一, 中土汉族文化与西域各民族族群文化的互文性;其二,中西方文化交织的互文性。如此的叙事结构突破了传统小说结构方式,从而让纷乱的宏大叙事变得井然有序。美国文化人类学家克利福德·格尔茨在《文化的解释》里指出:「怀特海曾经为自然科学提供了一条准则:「寻找简单并怀疑之」;对于社会科学,他可能会提供另一条准则:「寻找复杂并使之有序」。并且,为了展现描述题材的宏大性,并且避免小说的叙事陷于散漫、拖沓,小说是通过「混沌」、「倏」与「忽」——「宝器」作为叙事串联的线索,表现出具有丝路历史文化意义的文化象征与隐喻的符号性,从而达到一种「寻找复杂并使之有序」的民族志的诗学艺术效果。

这样的双重文化的互文性,既描述展现了西域文化走廊的各民族文化战争与和平、迁徙与聚合、商贸与联姻碰撞与融合,也描述展现了东西方文化的碰撞与融合。如此,我们可以认为如此的互文关系,实际上便是一种「文化并置」关系。

小说的叙事结构的互文性,还表现为「块茎」性的结构。这样的互文性的块茎性的结构,在呈现中土汉族的民情民性的同时,尤其描述了丝绸之路各民族族群的风土、风物、风情、风貌、风尚等,亦让小说增强了民族志的诗学艺术效果。

小说的叙事结构的互文性,亦表现为有大量明显的神话叙事,而在其内容与形式两个层面上呈现出民族志诗学风格的寓言性。

摩诃衍法师指指赛台,说:「你们看。」

赛台上的白色的鸟卵上,金黄色的文字闪闪发光。多种文字,多种宝光。梵文字、吐火罗文字、唐文字、吐蕃文字、突厥文字、回鹘文字、大食文字、突骑施文字、仲云文字、粟特文字、吐谷浑文字……

伴以鸟鸣花香和隐隐雷声。

「羲和」「混沌」不断膨胀,悬在半空。

……

摩诃衍冲朕笑一笑,然后,将「羲和」安装到月角位置,将「混沌」安装到日角位置,大踏步离开了观众。

《野马,尘埃》作为文学的民族志,将丝路上发生的「这些故事收录在已经成文的报告中,它们在描述真实的文化事件同时,进行了附加的、道德的、意识形态甚至是宇宙论的陈述。民族志写作在其内容(它所说的各种文化及其历史)和形式(它的文本化方式所隐含的)两个层面上都是寓言性的。如此的叙事具有民族志的寓言性,寓示着丝路各民族的文明平等与文化交融,生生不息繁荣昌盛,可与日月同光,可与天地久长。

二、叙事方式的互文性

小说的特征之二,叙事方式的互文性。这样的叙事方式,主要表现为其一,为文化象征与隐喻的符号性;其二,是历史叙事与神话传说的混合深描;其三,是文本拼贴与戏拟及戏仿。

所谓文化象征与隐喻的符号性,即将象征与隐喻符号化。「象征」乃为用具体事物表示某种抽象概念或思想感情。「隐喻」乃是比喻格的一种,本体与喻体之间形式上为相合。在文化与传统里,符号秩序就是历史与记忆。在《野马,尘埃》小说里,象征与隐喻在作为艺术表现手法,其功能与意义已远远超出了语言修辞格范围,而跃升文化符号。小说承袭了中国古典特有的小说神话传说的文学风格,并在现代小说叙事的总体性中,不断以虚为实,化实为虚而小说呈现出符号文化的象征意味。其仪式化体现为文化人类学的反讽意义,其符号化呈出文学与历史学的象征意义。如在将「倏」、「忽」、「混沌」虚构的物体的引入,皆有明晰的中土汉地唐文化的符号指向。再如,「狼孩」、「栓马桩」这些日常之物称,亦具有西域各民族文化的符号意义。

在《野马,尘埃》小说里,在作为历史叙事与神话传说的混合深描中,历史叙事是可言之理,可征之事;而神话传说则为不可言之理,不可述之事。如此的互文性呈现,让「人们开始不再把互文性看成是一种文学技巧,而是一种特定的文学观点,因为它摆脱了武断的历史观(像教科书里展示的那种文学的、连续的、古老的历史)并且,历史叙事与神话传说的混合深描,让此在文本与前在文本之间存在着可征实的文字术语,或不可征实的精神意念发生多样联系。

清代诗话家叶燮在《原诗·内篇下》言:

可言之理,人人能言之,又安在诗人之言之?可征之事,人人能述之,又安在诗人之述之?必有不可言之理,不可述之事,遇之于默会意象之表,而理与事无不灿然于前者也。

历史叙事的此在文本与神话传说的前在文本的并置,而产生的互文性,让《野马,尘埃》作为文学文本,得以获得了「用语言表达那些用语言不能表达的东西。」

在《野马,尘埃》小说里,历史叙事与神话传说的混合深描,「神话作为文学的母胎,同文学一样具有‘人学’的性质。并且,作为神话世界的「人」,必然与自然界、神界、鬼域发生种种联系,而呈现出叙事的「致广大,尽精微」。如此叙事方式,一方面是承袭了从《山海经》、《搜神记》、直至唐传奇的叙事传统,另一方面,如此叙事方式让小说叙事性显得亦真亦幻若闪电若雷鸣,将一千年的大唐与丝路风光与故事描绘得无比奇异而神奇。

即「神话」象诗一样,是一种真理,或者是一种相当于真理的东西,当然,这种真理并不与历史的真理或者科学的真理相抗衡,而是它们的补充。

在「巽卷。不断改元,直到满意为止」里,分别描述了唐朝三名人出生时的奇异:

八月初五,李旦第三子李隆基出生。稍长,武则天与群臣正观看斗鸡。李隆基开始紧皱眉头,哭闹不止。到精彩处,眼放光芒,竟抚掌大呼:「好斗!好斗!」,声震如雷,众人惊诧。武则天却眉开眼笑,说:「小阿瞒,难道你是斗鸡神童?这么小能看懂?还会说?呵呵。」此后,她对李隆基疼爱有加,逢斗鸡。都携同观看。

十一月二十七日。碎叶城「混沌」突发亮光,五彩斑斓。李白出生,昼夜啼哭。郭知运受邀携郭子仪赴宴,李白见郭子仪。鼓掌大笑。

以上两名人出生皆有奇异祥瑞,而安禄山出生时则是:

长安三年正月初一,宫廷内外张灯结彩,庆祝春节。午时三刻,东北上空忽然阴云密布,怪风呼啸。……二月,武则天令右羽林大将军李多祚亲率骑兵三百前往侦查,最终在营州发现黑云源自突厥女巫阿斯德七十岁时所生婴儿之脐带。其婴名为轧荦山,头脑光如肉球,口耳眉目全无。时安阿史德年事已高,料知无乳汁,之前便豢养黑毛母狼,挤狼奶,从婴儿肚脐喂入。轧荦山肚脐处黑云滚涌,李多祚视为妖孽,拔剑欲斩。……时安延偃年二十,身材魁伟,坚持娶阿史德为妻,收轧荦山为义子。阿史德遂将轧荦山更名「安禄山」。

凡此等传奇,虽然不合常理,却于历史离奇事件里显示出历史文化的真实。如此的历史叙事与神话传说的混合深描,将可言之理与可征之事,和不可言之理与不可征之事进行混合深描,其效果就如同刘勰在《文心雕龙·神思》中所言:「意翻空而易奇,言征实而难巧也。是以意授思,言授于意。」在历史叙事的真实与神话传说的想象的互文之间,虚虚实实地显示出历史的想象与文学的真实。这是因为这样关于神秘事物记录互文呈现,「它结合了现实和幻想,因为它以天真的现实主义的语言叙说着神秘,以神秘的语言叙说着日常,并使得一方的理性成为另一方的合理性。」

在《野马,尘埃》小说里的历史叙事与神话传说的混合深描,这样的互文文本亦是一种开放的客观体系,互文是文本间的呈现出共时性的横向渗透,而不是文本间的历时性的纵向影响传承。

在《野马,尘埃》小说里,戏拟及戏仿为叙事方式的又一路径。这样的戏似或戏仿,表现为嘲讽的模仿,而为互文性的当代「标志」。在《红火卷·桑耶寺第贰组问答》里,就充满了用诸种文体互文并置的戏似及戏仿叙事,如新闻文体的:

据可靠人士透露,两位着奇异的豪华派对盛宴形象代言人魔幻女和金珉珉抵达讼割,他们重金租用「清水盟坛」广场,忙不迭地开展推介活动。数字顿门信徒裸体游行,抗议「绯闻男女污染净地」,因为摩诃衍弟子卧轮将于七月十一日在盟坛讲经,预计参加人数超过五千。两位形象代言人声称也是顿门信徒,此举意在热场。

戏拟及戏仿是一种间接模仿或者转换前在文本以形成此在文本的创作方式,此导致互文现象出现。这样的戏拟及戏仿在小说《尘埃部·佛诤记(下)》里,用以叙说佛教史上有名的「僧诤大会」中的顿悟派与渐悟派展开论辩的前奏叙事,虚构出一个「豪华派」,有着明显的解构与消解的意味,进而让虚构的文学文本解构与消解经典的历史文本,藉借反讽的方式消解庄严与崇高,突出历史结局的偶然性与或然性,淡化历史结局的必然性。如此的互文性让历史文本不断地转化为文学文本。并且,如此的互文性最形成了话语的综合性与反讽性,而让《野马,尘埃》小说的语言与题材、主题呈现出「文学的狂欢节化」。亦如法国汉学家汪德迈所评价的:「这是中国唐代历史上的一次狂野的驰骋。」

三、叙事语言的互文性

小说的特征之三,叙事语言的互文性。小说叙事语言的互文性,一是表现在各种文体的并置;二是表现在地域文化语言的并置;三是表现在各类语言风格的并置。《野马,尘埃》的互文性并置不仅以此呈现文化与文化的相互关系,亦打破了时空限制,以此成为猜想发现文化与文化之间的相互关系的路径的可能。

语言是文学文体构成的表征,也是分析文学文本必须要素。

《文心雕龙·体性》:

若总其归途,则数穷八体:一曰典雅,二曰远奥,三曰精约,四曰显附,五曰繁缛,六曰壮丽,七曰新奇,八曰轻靡。

这样的「体性」是可以视为语言的规范形式与表达的文体风格的。

《野马,尘埃》的互文性在文体上,主要表现在各种文体的并置。如典故、引文、改编、书注、回忆、敕令、奏表等等文体的语言风格,一方面调节了叙事的节奏,变化了叙事的语言模式,让语言的风格呈现辩证的张力,「故雅与奇反,奥与显殊,繁与约舛,壮与轻乖。」的艺术效果。另一方面,还包括赋予其意义的各种知识、代码和表意实践的整体关系。如此表现不同民族对世界存在的多样多元的感觉、知觉、联想与想象、认知与理解。

《野马,尘埃》地域文化语言的并置,其一,表现在丝路各民族语言叙事方式与风格上的互文性;其二,表现在汉语类型上。如此地域文化语言的并置,亦如作者自己所述:「为了强化表达效果,我还有意让叙述者随着感情的剧烈变化混用古汉语、现代汉语、方言甚至流行语中的第一人称代词」。实际上,这为文本语言的「杂语」拼贴,使文本或具有多声部,或产生狂欢化效果,或在狂欢中产生消解、解构与颠覆功能生成机制;同时,让语言「声响」成为小说的人物形象与环境氛围的塑造与烘托。

巴赫金首先把「杂语」定义为「在一个表述内部,两种(不同的)的社会语言混在一起,在同一个表述舞台上两种相异的语言意识相遇」。在这种情况下,这两种语言意识不仅不同,也因时代、社会(阶层)的分化而分离开。由于语言混合使得两种社会语言变得相对,开创了语言形象的可能性。

《野马,尘埃》在小说的语言句式、语义上的互文性,主要呈现或为唐朝汉地编年史的简洁,或为吐蕃藏地叙事的华彩词语密林。

人间希望,万明福田、英明卓越之赤松德赞座下:

获颇罗弥告身之大将尚赞摩怀着无比虔敬之心情于马年布谷鸟首次啼叫时禀告:

……

聪慧通达,明查秋毫的赞普座下:直到现在,卑职仍然不能完全相信初生婴儿能用多种语言叙述内容繁杂之《宁布桑瓦》,并同声传播到远近各地,且被唐人一字不漏的记录在芦苇纸上。

如此并置互文性,让小说的艺术风格众声喧哗而五彩缤纷,氤氲出西域特有族群、气候与风尚奇异而神秘的氛围。

在「色版卷 从混沌到容器」开篇叙说:

咱的精神故乡在黄河以西的高山峡谷与广袤草原。成群结队的野马主宰着这里,它们可可以不吃不喝连续奔跑三天,在雪山冰阪,崇山峻岭间穿梭,也常常横渡流沙,穿越荒原。当蓝天大地敞开胸怀作为它们表演的舞台、当闪电般身影在云雾间沉浮隐现,当密如雨点的马蹄声敲击大地心房形成剧烈风暴.当野马群在震耳欲聋踢踩强音伴奏中变换优美壮观的队形,咱感觉到,咱诞生了。存在方式是长满眼眼与触角的山脉、无处不在的空气、生生不息的细菌,等等。

那个时代的特征可以用关键词「混沌」概括。

如此的叙事语言的互文性效果则是「返虚入浑,积健为雄」,「雄」为横抱太空,「浑」是具备万物。自有一片葱茏絪缊的鸿蒙气息,如司空图《诗品》论「雄浑」所言「荒荒油云,寥寥长风。超以象外,得其环中。」

如此的叙事语言的互文性,应是充满作者的主观心理的投射在客观对象的描述之上的,从而让表现性的文本与描述性的文本,跃升至意欲性的文本与审美性的文本。

倘若吐蕃语是蓝色、于阗语是橙色、突厥语是黄色、吐火罗语是紫色、佉卢语是青色、梵语是赤色,那么,唐语就是前七种颜色融合在一起的阳光色……最后,我依然决定选择唐语。历史上曾经使用过和目前仍在使用的所有语言中,它的精神气质最接近野马。它是风格,寓诙谐于方整;它是气质,寓感性于庄严;它是梦想,寓激情于燃。

《野马,尘埃》叙事语言的互文性,正是建立在丝路各民族语言文化的统理无碍的、混杂斑澜的融合性上的,而唐语为其载体。这便让小说在民族志的诗学意义上,呈现出一种生态文学语言的联系性、异质性、多元性和平等性。

如果将《野马,尘埃》叙事语言的互文性,置于中国文学史的当代史的发展坐标上观察,小说的文学形式与美感特征演进,无疑为中国当代文学贡献了一种新的范式而具有明显的先锋性。

当然,由于因本文探析的侧重所在,相关其文学文本的生态意义的研究与文学形式与美感特征演进应另为专门的探析。

四、结论

《野马,尘埃》作为丝路历史文化小说,其内在特性表现于写作的互文性之中,其小说的表现形式符合于丝路文化多元与繁复的外在特性而呈现出民族志风格。其叙事的互文性的启示在于,文学文本形式的流变与演进不仅在于作为历时性的各种经典文学文本,即文化的影响上,更在于作为共时性的民族文学文本与民间文学文本的交流与融合,即文化的生态共生性。

冯玉雷先生在小说后记里言:「创作之初,我有从容时间钻研历史文献和学术问题,也能够沉下心来立体化、全方位探索小说艺术表现手法。」

《文心雕龙·体性》曰:「盖沿隐以至显,因内符外者也。」《野马,尘埃》作为一部探索艺术的文学文本所呈现的互文性,让小说叙事性从文学民族志的范围扩展至整个历史文化背景,从文学思想跃升至历史哲学的层面,而符合于丝路文化特有的历史时代精神。

四方上下曰宇,古往今来曰宙。天地者,容器也;而在这容器之中的目前景象往往是混沌迷蒙的;而过往的历史迅疾似野马,文明纷落似尘埃,一切皆梦幻泡影如露如电,一切皆生生息息而彼此分合消长。这或是《野马,尘埃》所呈现的鸿蒙与文明的丝路图像。

本文原发于《丝绸之路》,2021年第1期。

(本文系四川省社会科学院神话研究院2020年度立项资助项目,项目编号2020SHYB04。)

(作者单位:四川大学锦城学院)

英文标题:On the Narrative Intertextuality of “Wild Horse and Dust”

英文姓名:XieTianKai

作者信息:四川大学锦城学院教授

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!