作者:赵毅衡

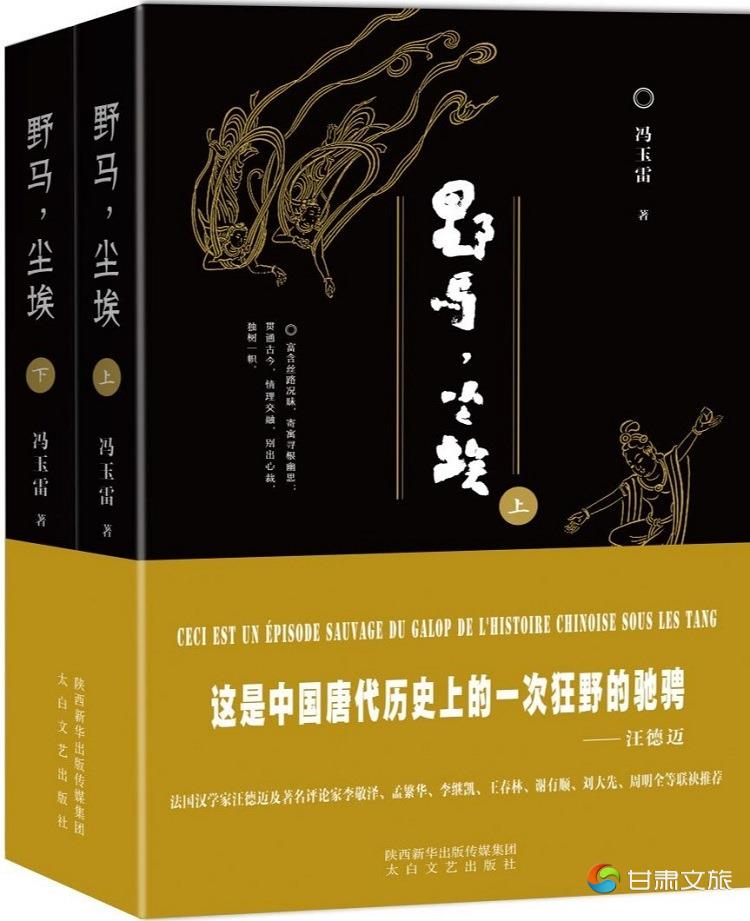

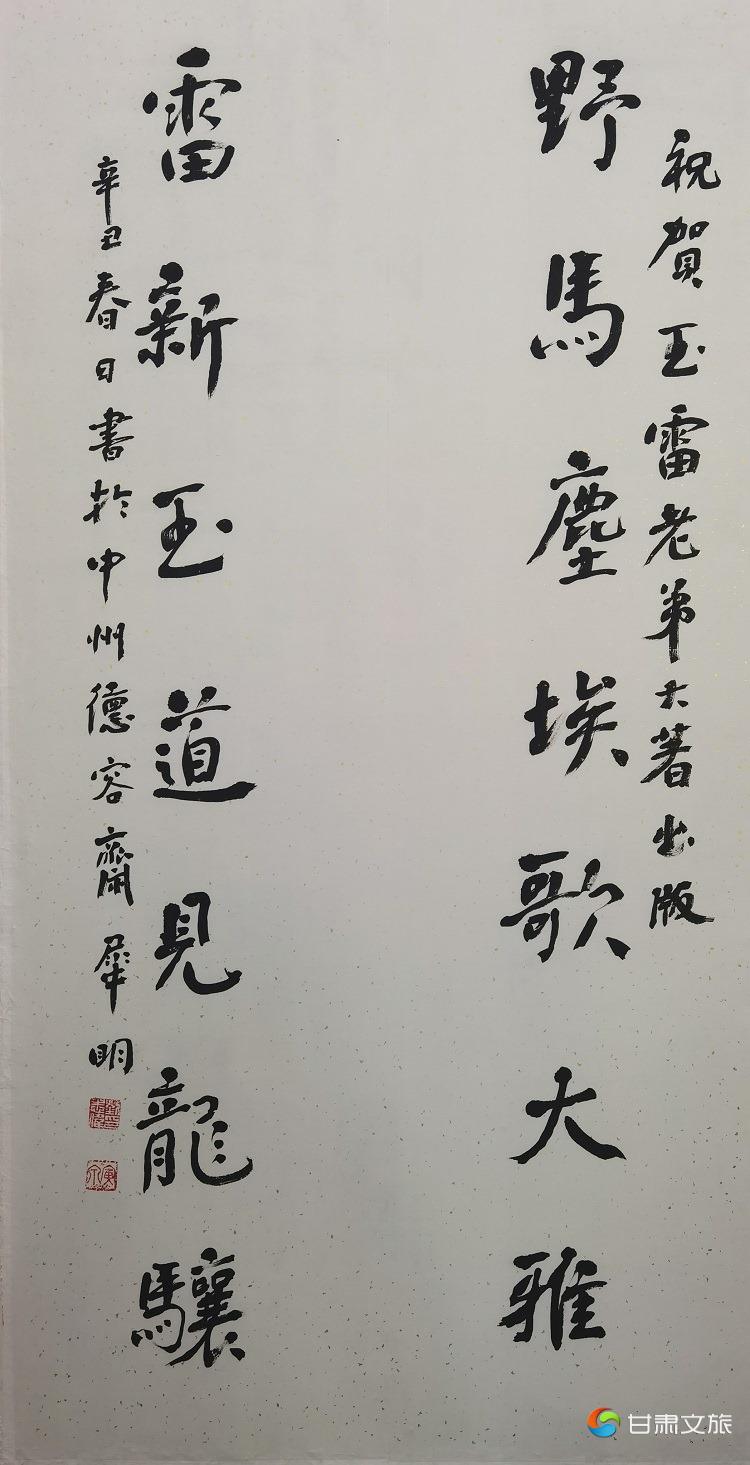

我个人觉得冯玉雷先生这本《野马,尘埃》是中国文坛和中国文学史上罕见的一种“博学小说”,或者说是“学者型小说”。

中国文学史上我们很难找到这样的作品,说李汝珍的《镜花缘》和曹雪芹的《红楼梦》或许可以算一点,擦一点边。我们最近在重庆举行了意大利符号学家-作家艾科(《玫瑰之名》、《傅科摆》的作者)学术讨论会。筹备时我就提议搞一个圆桌,“当今中国学者型作家圆桌”,但是我想了半天呢恐怕只有冯玉雷先生能够参加。因为这个小说确实在中国文学史上开创了一个新的局面,一种新的类型。中国现代作家中很少有,鲁迅《故事新编》被人称为教授小说,鲁迅未置可否。还有钱钟书的《围城》的确是一个博学小说,杨绛、沈从文也被人称为博学小说,但是中国当今作家中却不容易找到。因此,要举行一次中国学者型作家会议,作为西北史学专家与敦煌小说作家,冯玉雷先生应该是当仁不让的参加,但是其他作家不好找,凑成一个圆桌真是不容易。

因此,我说这是一部开创中国文学新体材的小说。

我觉得《野马,尘埃》的语言也很值得我们研究,语言问题始终是中国文学的难题,古典汉语因为书写困难非常简洁,过于简洁就经常是“微言大义”,微言大义就需要阐释,需要疏解。中国明清小说戏剧,语言来自民间口语,口语的学术承载量的确比较困难;宋明理学语言吸收了禅宗,吸收了中国口语小说,它把中国书面语文言文的基础上扩大了;而中国五四以来的现代汉语也来自口语,它的意义承载量依然有点问题,我们这些做翻译的,经常感到非常痛苦。

我觉得冯玉雷这本小说,开创了一种新的语言形式,这种语言形式把中国秦汉以来的史传体,把中国古典文学的诗体语言,还有中国白话的机敏,以及对外来语的弹性接纳,都混杂在一道,创造了一种新的语言方式。这种语言方式不太容易读,尤其是这本小说写成纪年体,的确不太容易读。正因为不太容易读,它构成了一种特殊的语言方式,我认为这部小说有点像中国的《尤利西斯》,《尤利西斯》不好读,也正因为不好读,所以成为了现代文学的一个突破口。

冯玉雷这部小说在语言上我认为形成了一个大突破。他的语言实验推进了小说空间的容忍度,把历史记载的语言风格,把学术的风度,把少数民族的狂放,以及当代五四以来现代汉语的灵活,都放在一道,有巨大的历史承载量和学术承载量,这个语言实验很值得我们仔细研究。

赵毅衡, 1945年5月生,广西桂林人。现任四川大学文学与新闻学院比较文学教授,博士生导师,四川大学文学与新闻学院符号学与传播学研究中心主任,曾任中国社会科学院外国文学所助理研究员;1988年起,任职于英国伦敦大学东方学院的终身聘资深讲席。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!