6月10日,国务院批准文化和旅游部公布的第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录和国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录中,甘肃兰州牛肉面制作技艺、临潭万人拔河、甘南锅庄等15个项目入选。

目前,甘肃已建成完整的国家、省、市、县四级非遗名录体系,花儿、环县道情皮影戏、格萨(斯)尔3个项目入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录;有83项非物质文化遗产项目被国务院公布为国家级非物质文化遗产代表性项目;甘肃省人民政府共公布四批累计493项省级代表性项目;全省各市(州)共公布2107项代表性项目(市州级);各县(区)共公布5241项(县区级)代表性项目。全省认定68名国家级、617名省级非遗代表性传承人,认定3036名市(州)级传承人、7814名县(区)级传承人。

“十三五”期间,中央财政累计投入1.94亿元,甘肃省财政累计投入1.06亿元,用于支持甘肃省非物质文化遗产保护工作。近年来,甘肃文化和旅游厅始终坚持把提高非物质文化遗产保护水平作为推动文化旅游强省建设的重要举措,深入开展非遗保护传承,挖掘和合理利用非遗资源,建成完整的四级非遗名录体系,广泛开展“非遗进校园”“非遗进景区”“非遗购物节”等活动,力争让蕴藏在陇原大地上的2.7万余条非遗线索(项目)从“活起来”到“火起来”,绽放出更加迷人的光彩,融入人们的生产生活和旅游生活。

第五批国家级非物质文化遗产

代表性项目名录

(共计185项)

甘肃7项

甘州小调

甘肃省张掖市甘州区

产生于祁连山下、丝路古道的甘州小调是流传于张掖一带具有悠久历史的说唱艺术。甘州小调是深受当地群众喜闻乐见的音乐演唱形式,演唱时通常由乐队伴奏,多人演唱,可以走乡串村、沿街就地演唱,也可以由一人弹唱。特点是语言朴素、诙谐、滑稽、易于上口,富有乡土气息。

两当号子

甘肃省陇南市两当县

两当号子是两当民歌中的一个独特种类,主要流行于嘉陵江以南深山林区的站儿巷、云屏、泰山、广金等乡镇。两当号子曲调优美高亢,音域宽广,节奏明快,粗犷而极富变化,犹如咆哮的江河、飒爽的林涛,抑扬顿挫有致,一直是当地群众喜闻乐见、自娱自乐的一种艺术表现形式。

陇西云阳板

甘肃省定西市陇西县

云阳板舞蹈诞生于陇西,属于民间团体舞蹈,据说已经有1600多年的历史。在20世纪70年代有一段演出停滞的记载,20世纪80年代中期云阳板舞蹈又出现在庙会中,2011年被列入省级非遗项目。陇西云阳板舞传承特征具有社会性和松散性,在每年农历四月初八前一月由陇西县各村社自发组织,民间老艺人亲自教授排练,自古至今无详细的文字记载,传承方式以心传口授、言传身教为主。

陇西文化积淀深厚,云阳板舞深受农耕文化的影响,“祈雨”是最原始云阳板表演的目的。在陇西四月八庙会的朝山表演活动中,云阳板舞蹈具有非常强烈的观赏性。

龙头琴弹唱

甘肃省甘南藏族自治州玛曲县

玛曲龙头琴弹唱,甘肃特有的少数民族曲艺曲种,发源于玛曲县,是一种由艺人自弹自唱、即兴填词,集唱、弹、舞于一身的综合性曲艺表演形式。

拔河(万人扯绳赛)

甘肃省甘南藏族自治州临潭县

万人扯绳赛是甘肃省临潭县群众性的一项传统民俗体育活动,实际是一种大型的拔河比赛,在每年正月十四、十五、十六晚上举行。该活动来源于明驻古洮州临洮军中强体之游戏。临潭县万人扯绳赛,以其绳之最重、直径最大、长度最长、人数最多而著名。该习俗体现了劳动人民勇敢的尚武精神和民族气质,有凝聚民心、维系团结的作用。

麻纸制作技艺

甘肃省陇南市西和县

西和麻纸有千年的历史,是一种小尺幅土产纸张,以枸树皮为原料,历经备料、蒸穰、碾穰、砸穰、淘穰、制浆、打捞、麻钱记数、上墙等72道工序手工精制而成,被称作古代造纸术的“活化石”。2017年,西和麻纸制作技艺被确立为省级非物质文化遗产。

龙神赛会

甘肃省甘南藏族自治州临潭县

“洮州民俗文化节”每年端午期间在临潭县新城镇举办,民间称为端午节龙神赛会。这也是目前临潭县范围内规模最大、涉及地域最广的庙会活动,其内容和形式充满了浓郁的地方特色,拥有深厚的文化意蕴。

这个将藏乡风俗与江淮古风完美结合的民俗文化,始于十五世纪中叶,迄今已有五六百年的历史。

国家级非物质文化遗产

代表性项目名录扩展项目名录

(共计140项)

甘肃8项

宝卷(岷县宝卷)

甘肃省定西市岷县

宝卷是由唐代的变文亦称敦煌变文、宋代瓦舍中和尚的说经发展而成的一种说唱文学形式,流传于岷县的宝卷有30多种,岷县宝卷说唱的基本形式是散韵结合,散说部分一般交代故事发生的时间、地点、人物、经历、结果等发展过程。韵文部分主要重复散说部分的故事。

祝赞词(肃北蒙古族祝赞词)

甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县

“祝赞词”饱含着游牧民族集体精神的文学样式,以多姿多彩的内容表达了草原人民对于美好生活的向往,体现了民族文学的独特个性。

“祝赞词”在表现形式和语言风格上不同于一般民歌。民歌多是四行一节,重叠复沓,而“祝赞词”则是一气呵成,长短不拘。“祝赞词”主要是追求口语的自然旋律,是一种有一定套式和吟诵曲调的自由诗。

锅庄舞(甘南锅庄舞)

甘肃省甘南藏族自治州

锅庄舞,又称为“果卓”“歌庄”等,藏语意为圆圈歌舞,是藏族三大民间舞蹈之一。在甘肃主要分布在甘南藏族自治州。

锅庄舞分为用于大型活动的“大锅庄舞”、用于民间传统节日的“中锅庄舞”和用于亲朋聚会的“小锅庄舞”等,规模和功能各有不同。舞蹈时,一般男女各排半圆拉手成圈,先慢后快,基本动作有“悠颤跨腿”“趋步辗转”“跨腿踏步蹲”等,舞者手臂以撩、甩、晃为主变换舞姿,队形按顺时针行进,圆圈有大有小,偶尔变换“龙摆尾”。

曲子戏(民勤曲子戏)

甘肃省武威市民勤县

民勤曲子戏又称小曲戏,起源于明初,形成于明代中叶,兴盛于清代和民国时期。民勤曲子戏经过600多年的传承演唱,形成了其他戏曲不可替代的鲜明独特的艺术特质。

藏族唐卡(天祝唐卡)

甘肃省武威市天祝藏族自治县

唐卡也叫唐嘎,唐喀,系藏文音译,兴起于松赞干布时期。天祝唐卡堪称藏族的百科全书,凝聚着藏族人民的信仰和智慧,记载着藏族的文明,历史和发展,寄托着藏族人民的情感和对雪域家乡的无限热爱。

传统面食制作技艺(兰州牛肉面制作技艺)

甘肃省兰州市

兰州牛肉面起源于清嘉庆年间,创始人是国子监太学生陈维精,兰州牛肉面是一道常见的面食,也是兰州的传统名食。它具有“一清、二白、三红、四绿、五黄”的特征,且色香味美,誉满全国。

中药炮制技艺(岷县当归加工技艺)

甘肃省定西市岷县

甘肃岷县是著名的“中国当归之乡”,岷县当归的传统加工技艺,是岷县的广大人民群众在对当归加工过程中,进行摸索和提炼,从而总结出来的一套科学有效、完备有序的当归传统加工技艺。

元宵节(东山转灯)

甘肃省甘南藏族自治州舟曲县

东山转灯是舟曲县东山镇流传下来的一种带有浓厚地方色彩的民俗活动,融入了灯火、音乐、舞蹈、说唱、剪纸、书画等多种艺术形式,集祈福、娱乐于一体,是东山厚重的文化积淀和璀璨的艺术结晶。东山转灯2010年被评为省级非物质文化遗产。

国务院关于公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录的通知

国发〔2021〕8号

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:

国务院批准文化和旅游部确定的第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录(共计185项)和国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录(共计140项),现予公布。

各地区、各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号)要求,坚持以社会主义核心价值观为引领,贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,扎实做好非物质文化遗产代表性项目的保护、传承工作,切实提升非物质文化遗产系统性保护水平,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量。

国务院

2021年5月24日

(此件公开发布)

第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录

(共计185项)

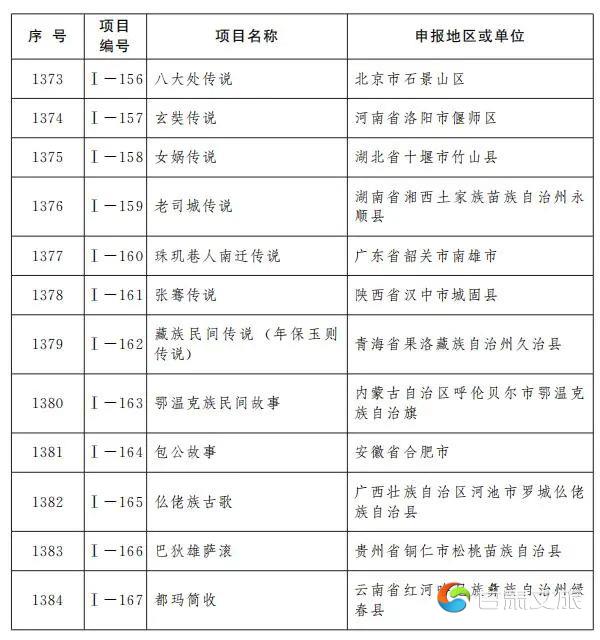

一、民间文学(共计12项)

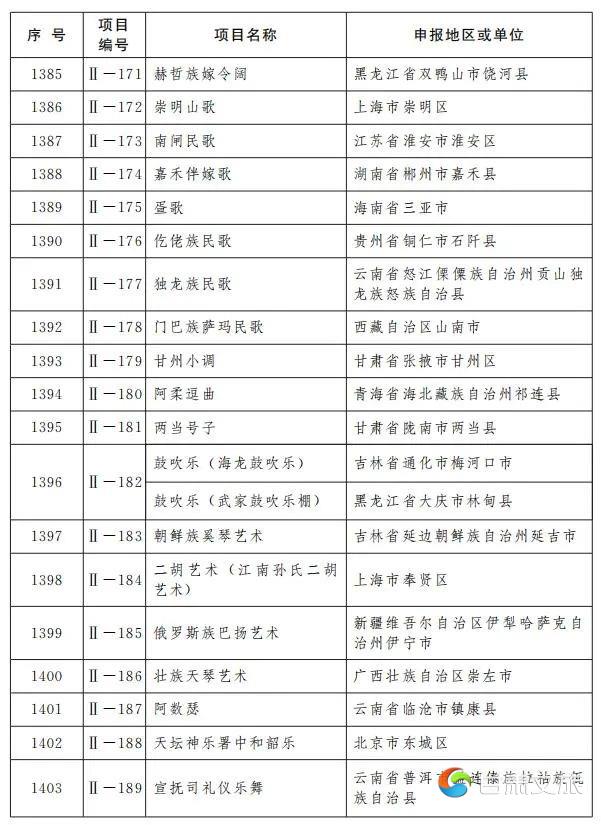

二、传统音乐(共计19项)

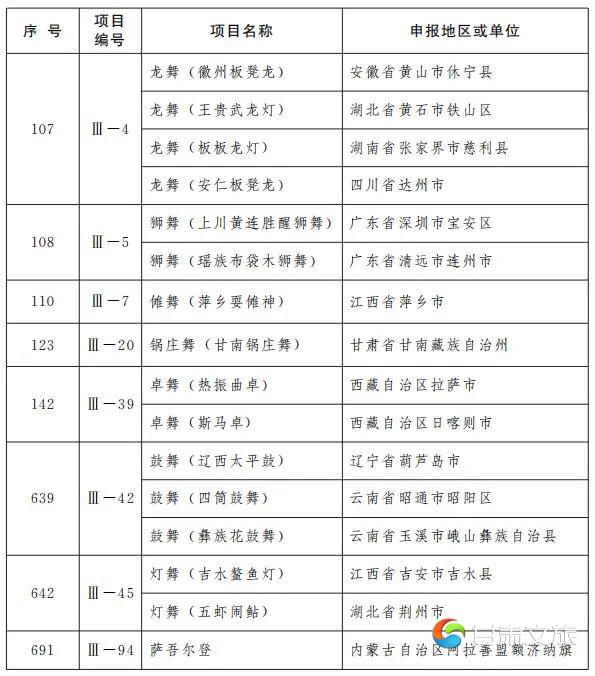

三、传统舞蹈(共计13项)

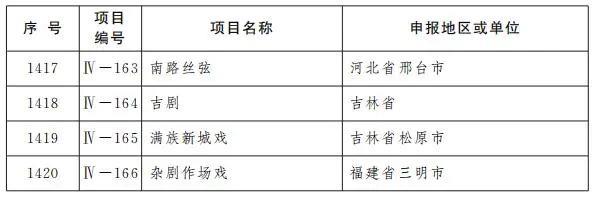

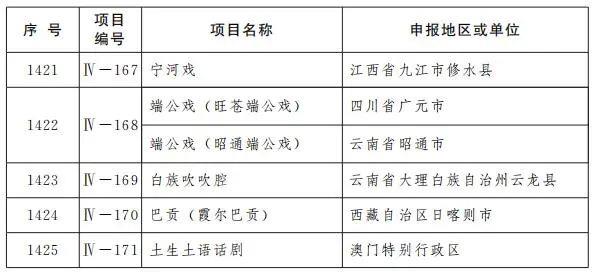

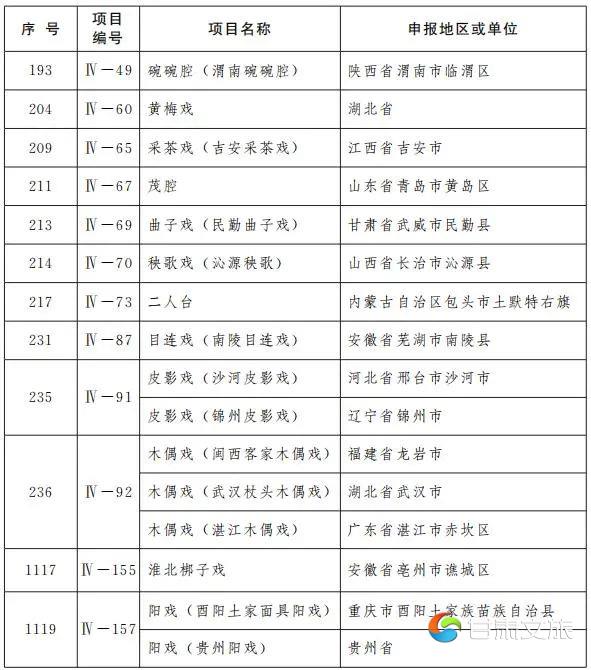

四、传统戏剧(共计9项)

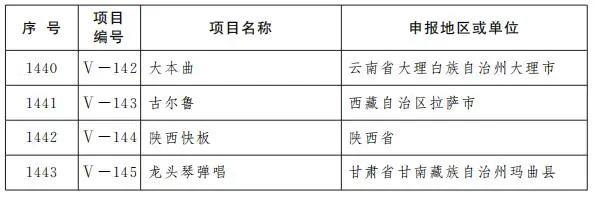

五、曲艺(共计18项)

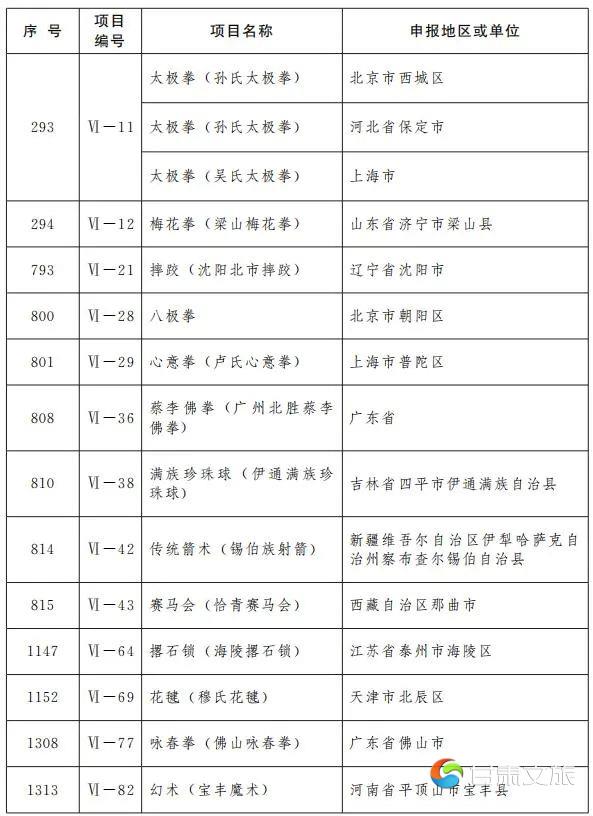

六、传统体育、游艺与杂技(共计27项)

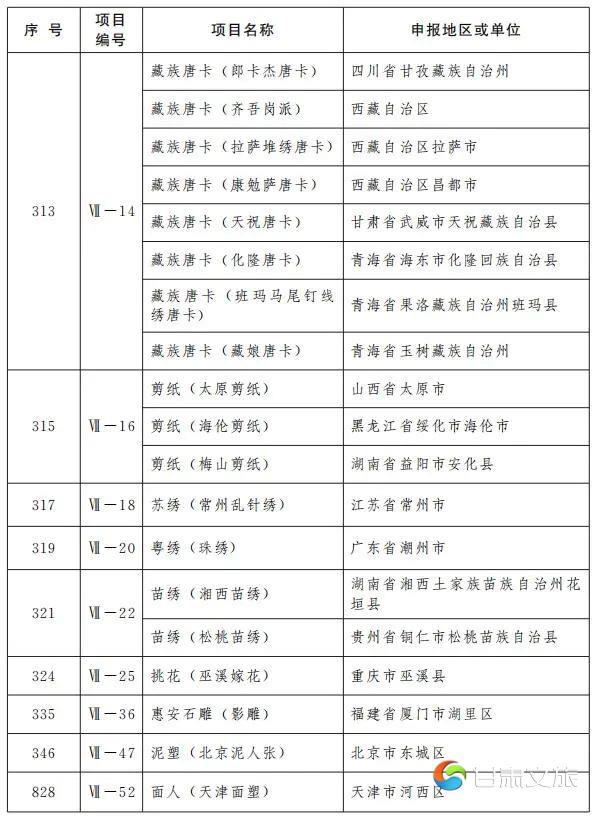

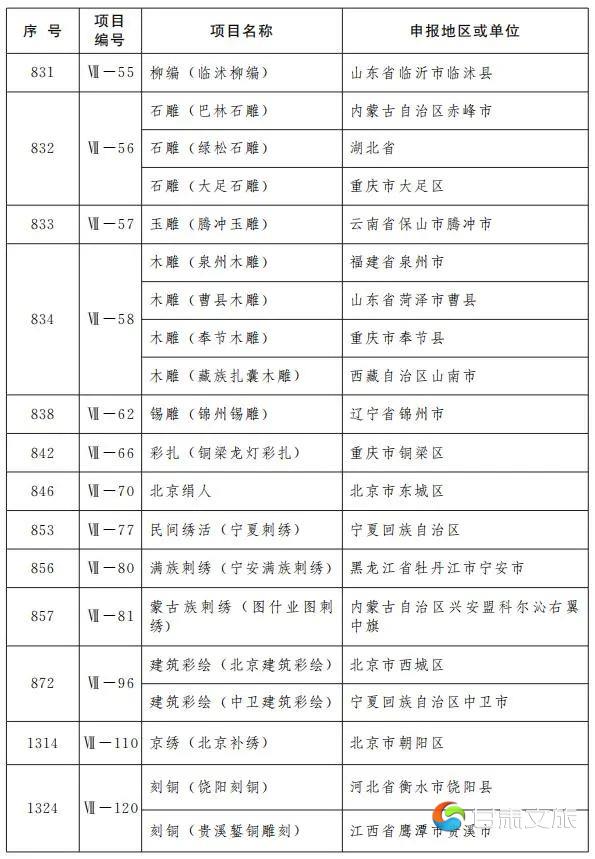

七、传统美术(共计17项)

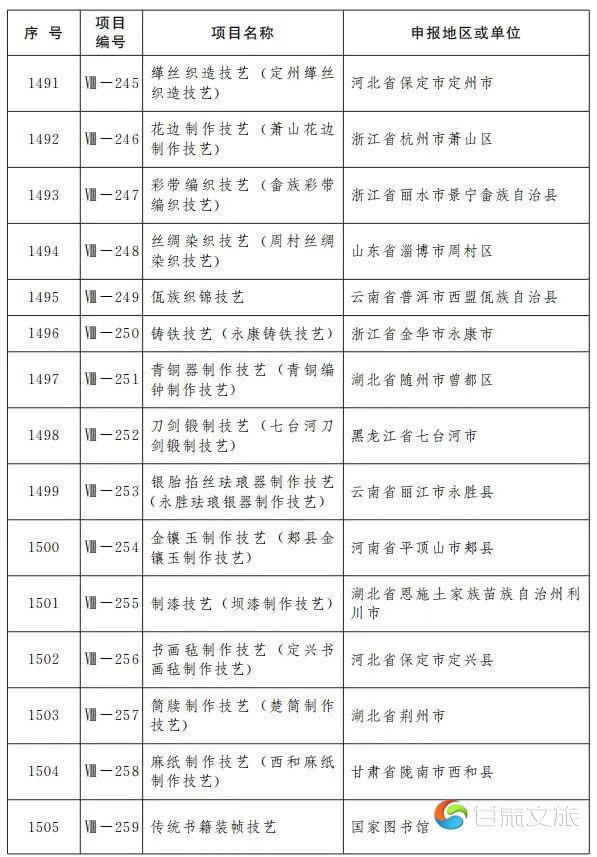

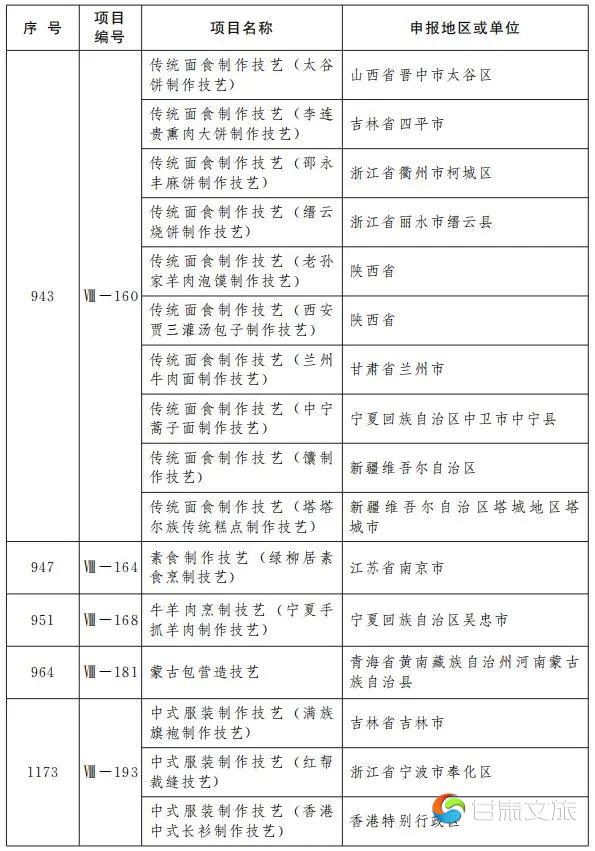

八、传统技艺(共计46项)

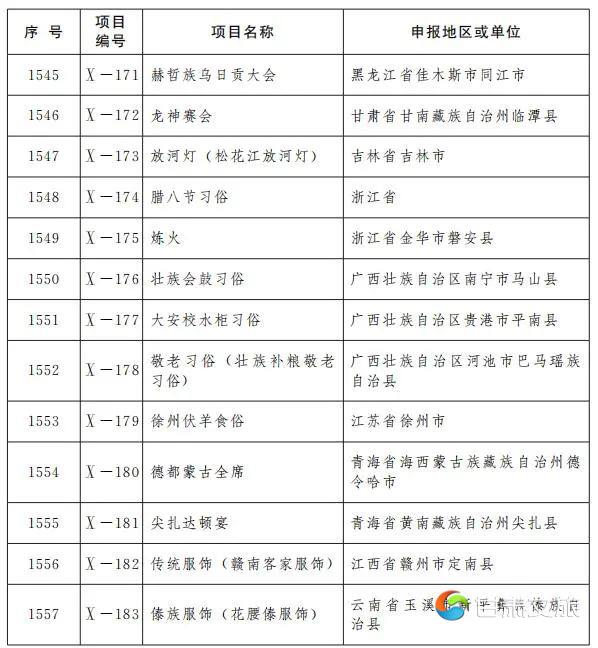

九、民俗(共计24项)

国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录

(共计140项)

一、民间文学(共计9项)

二、传统音乐(共计8项)

三、传统舞蹈(共计9项)

四、传统戏剧(共计14项)

五、曲艺(共计2项)

六、传统体育、游艺与杂技(共计13项)

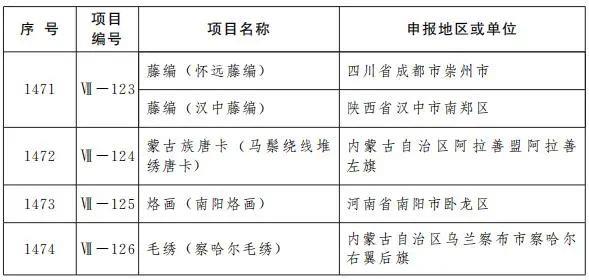

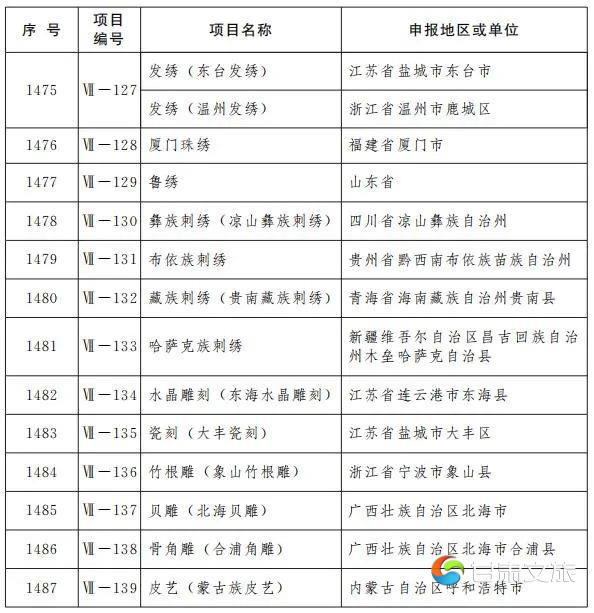

七、传统美术(共计22项)

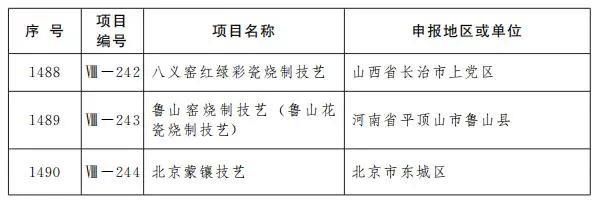

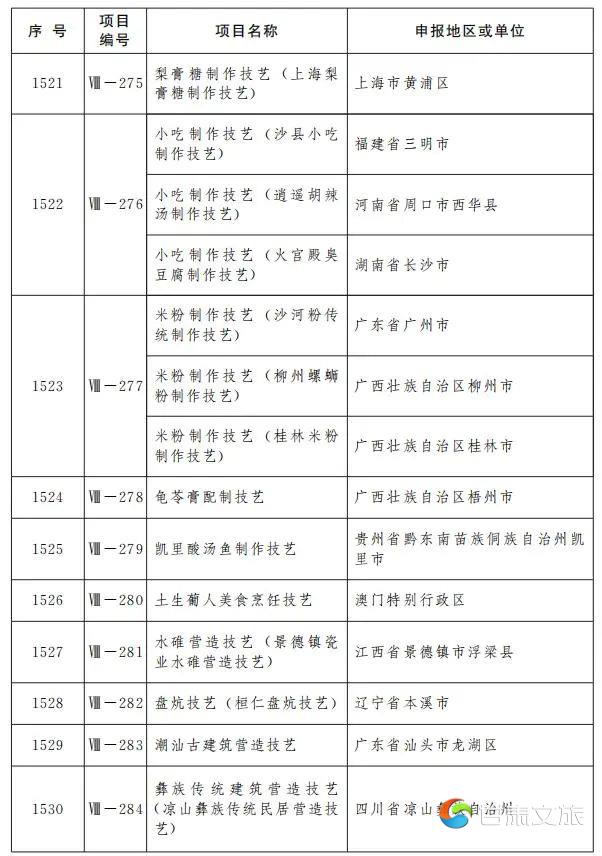

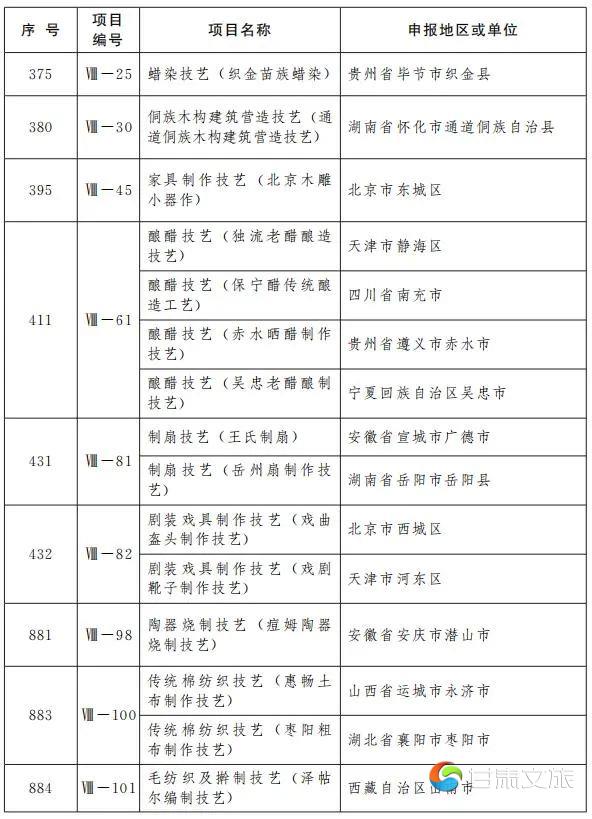

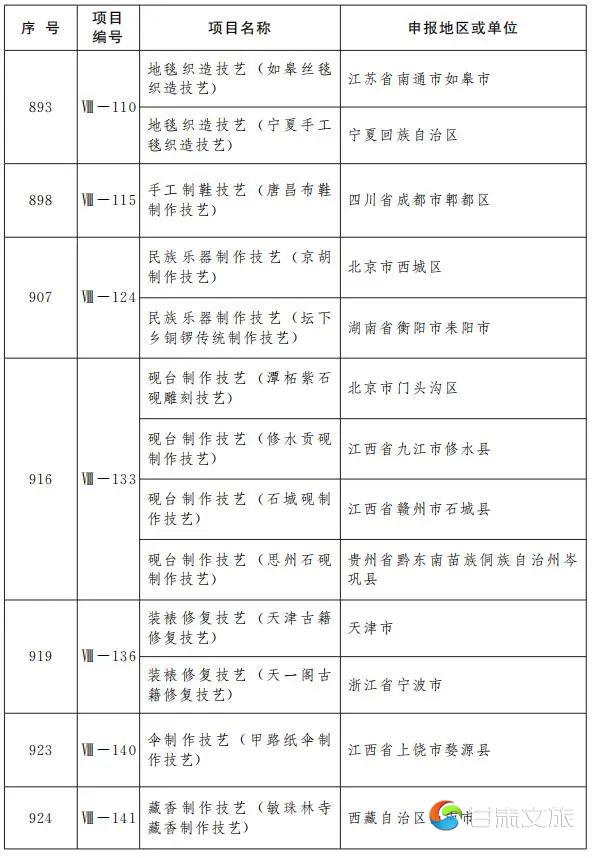

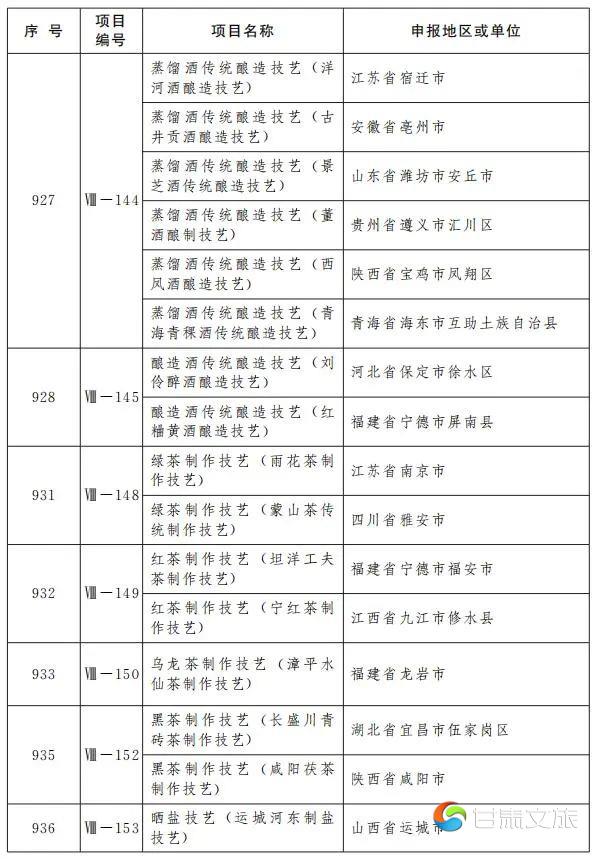

八、传统技艺(共计36项)

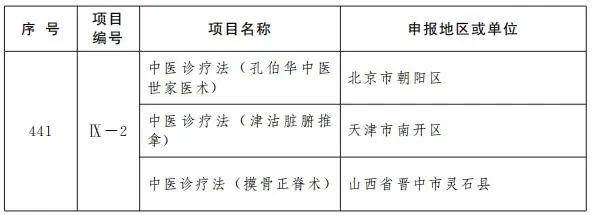

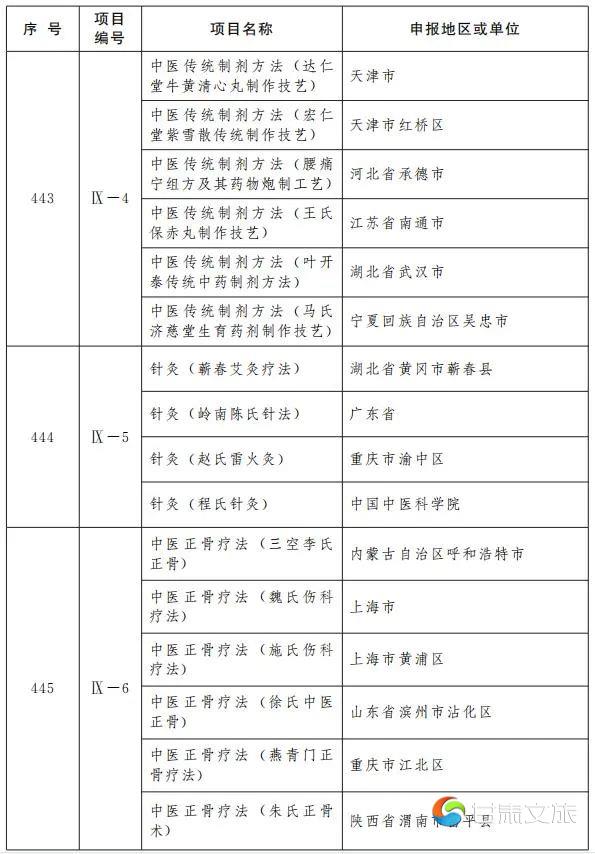

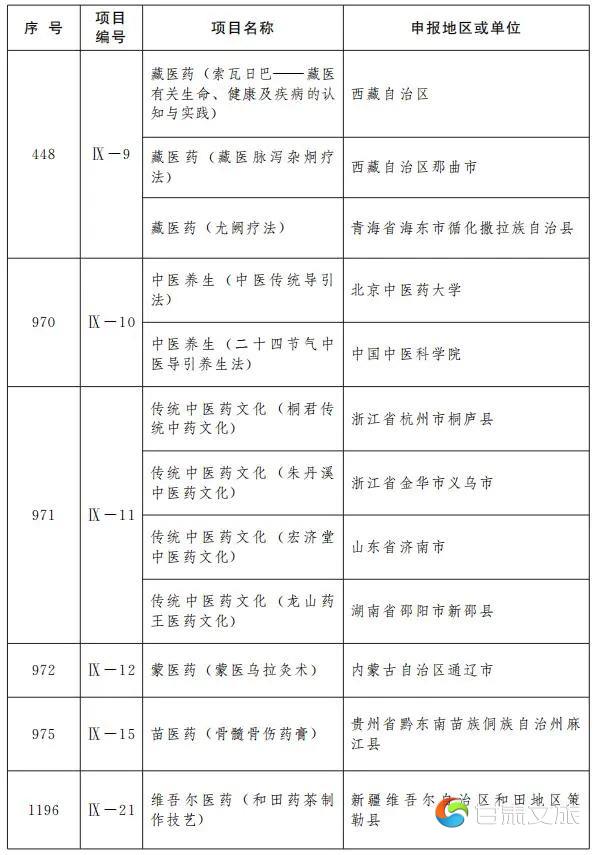

九、传统医药(共计11项)

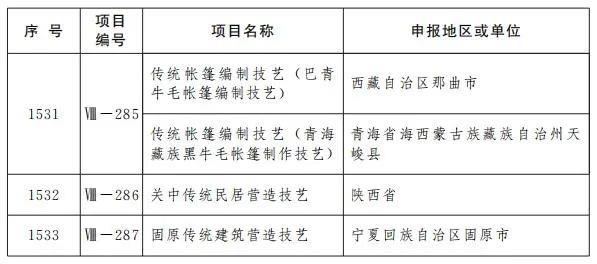

十、民俗(共计16项)

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!