作者:冯玉雷

2021年7月5日晚上9点刚过。朋友圈里忽然转起油画艺术家、兰州画院原院长韦博文先生讣告,大吃一惊,顿时泪如滂沱。

太突然。大哀伤。大悲痛。无力感。

在黑暗中浸泡片刻,将讣告转给胡秉俊、张葆冬、方向军等朋友,然后翻看以前发的微博,以及与韦博文先生微信互动的信息。

最近一次接到韦先生转的《艺道同心颂华诞百幅油画展邀请函》是6月25日,那时我正在岷县开展文化活动,没发现,就没回;现在翻看微信,才看到,为庆祝中国共产党成立100周年,由城关区文化体育和旅游局主办,城关区文化馆承办,城关区书画院协办的“艺道同心颂华诞百幅油画展”于2021年6月29日上午10时开展。如果之前看到,肯定第一时间回复韦先生,也一定前往学习!可是,我竟然没有看到。我失去了最后一次与先生交流的机会!痛何如哉!

我的手机信息经常清理。翻看微信,手机上保存信息最早的是10月28日晚上韦先生发来的文章《河上行》。那时,我们正在紧锣密鼓筹办“白银市平川区黄河与丝绸之路文化融合发展研讨会”,将韦先生邀请到临时建的会议群。群里,各路专家都转发相关研究成果,热烈讨论,群里呈现出浓郁的学术气氛。韦先生也发了他的系列黄河、丝绸之路文化文章,引发很多话题,钩沉出许多新材料。10月30日晚,韦先生发来信息:“玉雷:我思考了一下,如果会议允许,能否安排我一定时间的发言,对以黄河和丝绸之路为中心的西部史地人文的认识上,我形成了一些自已观点,积累了一定量的资料素材,我想会对大家带来启发和新鲜感。”我当时回的是语音:“很好啊,韦院长,你写文章啊?写好后,我们杂志要将来要出个专辑呢,到时候发!”那时,韦先生还要侍奉老母亲,但他认真对待这件事,百忙中写就文章,11月16日晚上发来信息:“昨晚才将文章打印出来,有许多问题,今天再改一下,下午才能发出。题目《水陆通畅 丝路兴旺》,重点写五大交通工具典型:兰州的皮筏,靖远的船,民勤的驼队走天山,良马出山丹,牛帮在临潭。见谅!”可是那时候,由于种种原因,平川会议搁置,我回复韦先生,请他不要着急,慢慢修改文章。

我们邀请韦先生参会,除了他对黄河、丝绸之路文化的深厚感情和深沉认知,另外一个想法,请他画一幅反映黄河平川段,融入古渡口文化、黄河古村落、岩画群、长城等元素的巨幅油画,争取挂在正在未来几年建成的水泉高铁站。由于会议情况变化,这些想法都随之搁浅。

春节,我们还互致问候呢!

……韦先生就这么突然离开了我们?离开了他为之奋斗终生的黄河文化、丝绸之路文化和油画艺术?

与韦先生交往,始于1998年开始与王炎林、杨国光等先生编辑出版《中国西部实力美术家作品集》。去年,写纪念王炎林先生文章,查阅当年的日记,涉及到韦先生的内容有:“1999年10月16日晨6:38,王炎林、杨国光两位先生乘坐107次火车抵达兰州。中午邀请兰州画院院长、油画家韦博文等作陪,接风。”“1999年10月17日上午,举行‘选稿会’,先生主持成立编委会。参加者有杨国光、蒙子军、段兼善、韦博文、李葆竹、张葆冬、王铁成等。”“我清楚地记得,王炎林到达那天是2005年4月8日,天空有微弱的沙尘。我和书法家陶劲涛接站。谁知火车提前到,他已经出站,坐在道牙上,有意无意地看着涌动的人群。还是几年前的衣服,也还是那个皮包。看到这种情景,我很心酸,很感动。他为了艺术的完美专程来兰州啊。那次,我和王炎林、杨国光、韦博文等艺术界前辈交流很多。王先生要根据小说五个色块的写意精神创作《细胞运动》、《酒神的女祭司》、《大地震、那话儿,两只欢喜猫》、《羊皮鼓深有感触》和《纯金时代的梦想》五副插画,风格与敦煌精神契合,非常精彩。我很喜欢。先期看到的朋友都喜欢。”“2020年10月30日清晨4点过些早醒,看微信,胡秉俊兄评介韦博文院长的一段话:‘韦博文院长代表一个时代,一类绘画风格,一种表达方式,同时体现一种价值追求。感谢韦院长仁兄的坚持和努力,感谢您对油画对艺术的坚韧追求,感谢您对年轻一代的言传身教和引领!在空气中充满浮躁的时候,您带给我们的是希望和未来。”接着,又看到王檬檬微信:“ 10月30日上午,由陕西省中国画学会主办、西安美道艺术馆协办的‘纪念王炎林先生逝世十周年座谈会’在西安高新区美道酒店隆重举行!”

2012年,我到《丝绸之路》杂志社任职后,仍然与韦先生保持较为密切的联系。很多细节,由于公务繁忙,没有记录下来,有两篇文章,特录。其一是2017年5月27日写的微博:

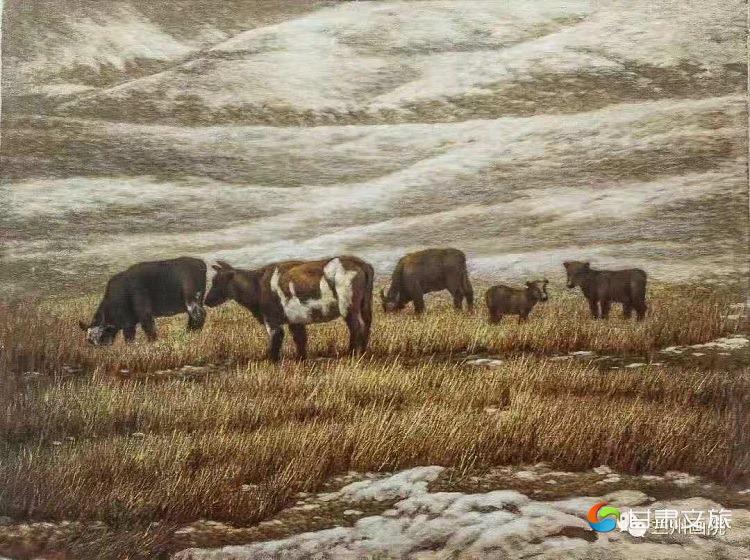

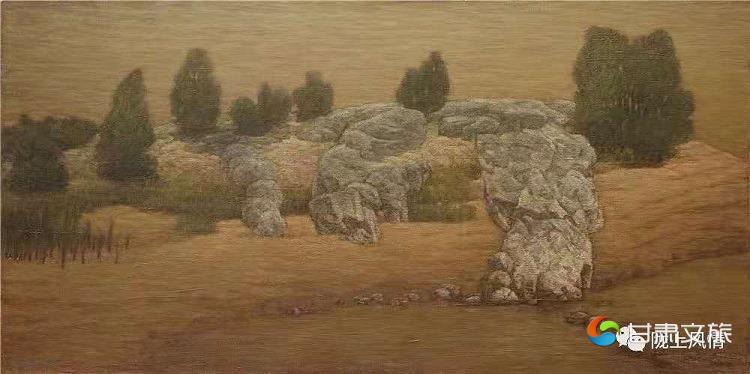

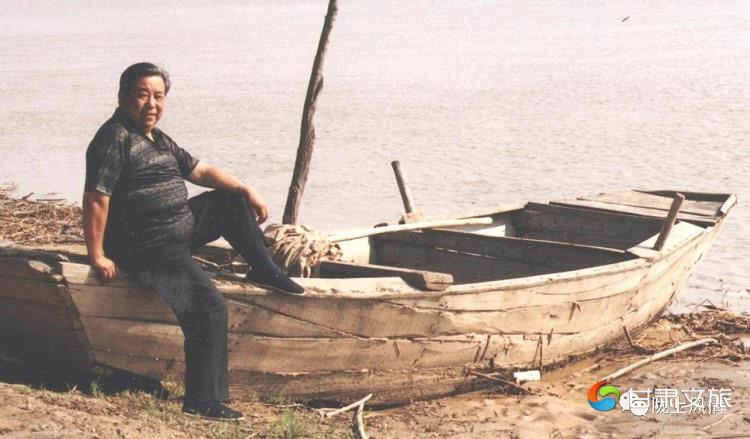

2017年5月26日中午,与油画家、原兰州画院院长韦博文先生在悦宾楼大厅匆匆一聊,又在往邓园途中争分夺秒了解他近年的艺术活动。韦先生多年来致力于创作黄土高原、黄河及丝绸之路文化题材油画作品,成就斐然,现已年过七旬,但仍孜孜探求,令人感动!

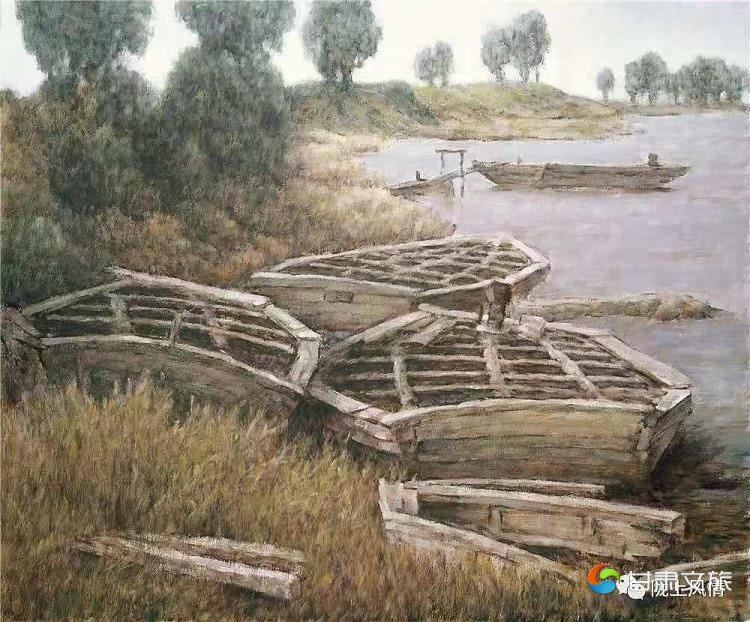

与雕塑作品《黄河母亲》相比,韦先生油画艺术表现黄河文化更加丰富,更富于文化人类学内涵。上世纪五六十年代的童年、少年时代,先生在虎豹口、红嘴子等渡口处经常看到商队渡过黄河的情景。外地商队中的驴骡怯生,不愿上船。上了船后,颤抖不停。而本地的驴骡经常渡河,看见船自己就跳上去了。这些生动细节,非亲见不能演绎也!

过渡的驼队最为颇壮观,因木船、汽船承载力有限,往往有很多骆驼拥集河边待渡。先生曾创作一幅油画,骆驼就站在大船上,有人因与所见沙漠骆驼不同,质疑。艺术家陈伯希先生则高度赞扬:这才是丝绸之路与黄河文化在靖远交汇生动而深刻的写照!

渡河工具主要是羊皮筏子和大木船。黄河发大水时,筏子照常,在浪尖上“打闪”,而木船容易摇晃倾斜,进水,导致翻船,于是停渡。

2017年5月20日,我与爱人坐黄河上的“水上巴士”就兴奋不已,韦先生当年上学,常乘坐羊皮筏子顺流而下;参加生产劳动时也坐筏子去黄河对面。筏子客最忌讳乘客携带鸡,因为黄河里的大鱼对鸡的气味很敏感,纷拥而至,流连追随,有潜在危险。因自幼浸泡在这种氛围中,韦先生对黄河文化有黄土般深厚情感,始终不离不弃,实为难以割舍也!2000年,他主导兰州画院进行“黄河万里行”大型采风活动,大创举!诞生很多艺术作品和感想札记,意义很大。那段时间我的工作相对自由,经常往画院跑,交流多。先生退休后,见面少了。2004年开始,单位要求坐班,加之创作《敦煌·六千大地或者更远》《敦煌遗书》《野马,尘埃》等小说,“进城”少了,少面更少。这次得知先生仍在创作大文化艺术作品,深深感动!浏览他微信中转发的一组作品,有前些年熟悉的“老朋友”,也有近年来面貌一新的“新朋友”。艺术人生,常学常悟常新,何其辛哉!

另一篇是2017年6月2日写的《草原丝绸之路语言文化专家考察手记丨羊皮筏子载骆驼》:

汉武帝元鼎三年(前114年),霍去病在黄河南岸的白银境内设鹯阴、袓(jiē)厉二县。鹯阴城与媪围城仅一河之隔。尽管居延里程简中没有提到鹯阴城,但从黄湾、老庄等密集的汉墓群及平川瓷窑遗址考察,陡城、北武当渡口的繁忙程度不次于索桥渡。其实,黄河流经靖远北湾、红嘴子及水泉、石门、双龙、大庙一带,虽然九曲百折,也有不少适合渡河的地河。古人远行,大多遵循省时、便利、安全的原则,小型商队或逃犯为了躲避管理,很可能有意选其他渡口过河。这样的渡口大概每隔五公里左右就有一处。

黄河上游、中游渡河用羊皮筏子。就是把宰了的羊完整剥皮,扎住四肢和脖子,外涂桐油处理后吹气形成皮囊,然后用十几个、几十个扎在竹木架子上,渡人运货。民国时期从兰州至包头是一条重要航线,往往用上百个羊皮囊捆扎成的特大筏子运输石油、木材、羊皮、水烟等物资。至今,黄河两岸的村民往来还使用古老的羊皮筏子。

羊皮囊也用来盛酒装水。明人庐陵李祯著《至正妓人行》中写道:“浑脱囊盛阿刺酒,达拿珠络只徐裳。”这里的“阿刺酒”,就是当时从波斯传入的蒸馏酒,也就是现在的白酒或烧酒。

5月26日中午,与油画家、原兰州画院院长韦博文先生在悦宾楼大厅匆匆一聊,又在往邓园途中争分夺秒了解他近年的艺术活动。韦先生多年来致力于创作黄土高原、黄河及丝绸之路文化题材油画作品,成就斐然,现已年过七旬,但仍孜孜探求,令人感动!

与雕塑作品《黄河母亲》相比,韦先生油画艺术表现黄河文化更加丰富,更富于文化人类学内涵。上世纪五六十年代的童年、少年时代,先生在虎豹口、红嘴子等渡口处经常看到商队渡过黄河的情景。外地商队中的驴骡怯生,不愿上船。上船后还颤抖不停。而本地驴骡经常渡河,看见船自己就跳上去了。这些生动细节,非亲见不能演绎也!

过渡的驼队最为壮观,因木船、汽船承载力有限,往往有很多骆驼拥集河边待渡。渡河工具主要是羊皮筏子和大木船。黄河发大水时,筏子照常,在浪尖上“打闪”,而木船容易摇晃倾斜,进水,导致翻船,于是停渡。人坐在羊皮筏子上牵引漂游在急流中的骡,马,牛,驴可横渡黄河,但没见证过骆驼有这能力。黄河是丝绸之路西行的第一道天堑,千贾万驼通过大木船,浮桥,冬天冰桥跨越大河,壮观恢弘。韦博文先生说他少年时有幸目睹和体验了这一古老的交通形式,深刻感受成为创作底色。2015年在上海开研讨会时,他曾给陈逸飞办过《青年视觉》杂志的主编关蓓女士说他是跨越了千年,应该把这些珍贵的记忆都画出来。先生曾创作一幅油画,骆驼就站在大船上。有人因与所见沙漠骆驼不同,质疑。艺术家陈伯希先生则高度赞扬:这才是丝绸之路与黄河文化在靖远交汇生动而深刻的写照!

当年韦先生上学,常乘坐羊皮筏子顺流而下。参加生产劳动时也坐筏子去黄河对面。筏子客最忌讳乘客携带鸡,因为黄河里的大鱼对鸡的气味很敏感,纷拥而至,流连追随,有潜在危险。因自幼浸泡在这种氛围中,韦先生对黄河文化有黄土般深厚情感,始终不离不弃,实为难以割舍也!2000年,他主导兰州画院进行“黄河万里行”大型采风活动,大创举!

据已故兰大教接魏晋贤先生分析,从里程和古地名的读音判断,霍去病出击匈奴几万大大从靖远黄河段几个渡口过河的。邑人学者黄兆宏也持是说。1936年西路军在靖远渡黄河以虎豹口为主,上至平堡,下至三滩绵延百里同时强渡。

当前,人们似乎遗忘了草原(沙漠)丝绸之路、绿洲丝绸之路、长城在黄河的壮阔交汇,随着渡河工具大船、羊皮筏子及骆驼的日渐消逝,那种壮观的文化景观也淡出了人们的记忆。目前,最为紧迫的是要抢救性地从健在的老筏子客、骆驼客那里搜集珍贵资料!韦博文先生建议说:“我们应该做好充分准备,推出‘黄河与丝绸之路’考察,创作,研讨等系列文化活动。这题目肯定吸引人,很少有人设及,好多人缺乏历史知识和生话常识,推动下去肯定大有文章可做。”

……悲痛难以抑制,语不成句,撷取20年来与韦先生交往的片段,暂寄哀思!而对先生的思念、纪念,将是永远的了!

2021年7月6日

作者简介:冯玉雷,男,1968年10月出生,甘肃人。毕业于陕西师范大学中文系,曾在兰州城市学院文学院任教。现任西北师范大学《丝绸之路》杂志社社长、主编。陕西师范大学人文社会科学高等研究院特聘驻院作家,西北师范大学文学院硕士生导师,上海交通大学神话学研究院学术委员,兰州金城文化名家,中国比较文学学会文学人类学研究会理事。中国作家协会会员、兰州市作家协会原副主席。发表中短篇小说《陡城》、《野糜川》、《饥饿》、《邻居》等,出版长篇小说《肚皮鼓》、《敦煌百年祭》、《敦煌·六千大地或者更远》、《敦煌遗书》、《禹王书》、《敦煌之围:虚幻与非虚幻》、《野马,尘埃》等,出版文化专著《玉华帛彩》、《玉帛之路文化考察笔记》、《敦煌文化的现代书写》《丝绸之路上的文化艺术》《条条玉路通昆仑》等。曾与赵晓琴合著文化旅游专著《走遍中国·甘肃宁夏》,在《中国比较文学》、《兰州大学学报》、《甘肃社会科学》《宁夏社会科学》等报刊发表学术文章多篇。与胡潇合著动漫电影剧本《飞天》获2010年甘肃委宣传部重点文艺作品资助项目。小说、电影作品曾获甘肃省第三、五、六、七届敦煌文艺奖;兰州市第三、五、六届金城文艺奖;首届兰州市文艺创作奖兰山奖,第三届黄河文学奖,甘肃省第二届“锦鸡奖”最佳编剧等。荣登《大家》2020年第1期封面人物。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!