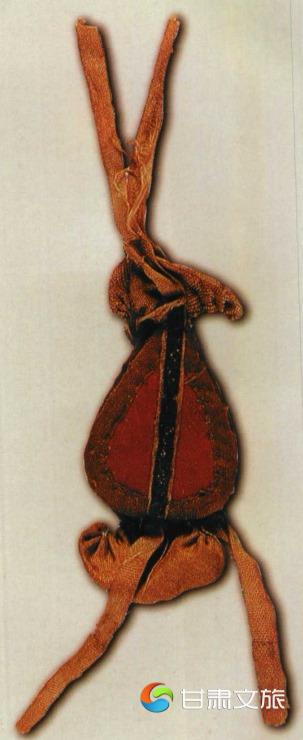

丝带和帛鱼,1979年出土于敦煌马圈湾汉代烽燧遗址。丝带由一粗一细的两条织物搓捻而成,略呈绿色,丝带结系后垂余的部分,未加搓捻(或虽经搓捻)而散开;帛鱼主要由三部分组成,包括团状米黄色帛鱼主体、红色尖饰和红色三角形饰,红色三角形饰和帛鱼主体之间以缝线缝缀。

丝带和帛鱼中的红色、绿色和米黄色织物,均为平纹绢,经纬密度分别是130×60根/厘米、140×70根/厘米和80×45根/厘米。采用微型光纤光谱仪对织物中的红色、绿色和米黄色等部位进行原位无损的染料分析,可知红色为茜草染成,绿色同样来自靛青与另一种黄色染料的套染。(编号:79DMT12:123)现藏甘肃简牍博物馆。(《丝绸之路:起源、传播与交流》)

馆藏 丝带和帛鱼

阅“牍”延伸

帛鱼文化

帛鱼的起源至今是个谜。帛鱼的用途也众说纷纭,迄无定论。

除了敦煌马圈湾烽燧遗址出土的这件帛鱼外,在新疆地区的汉晋墓葬中还有帛鱼的发现。1995年尼雅遗址Ⅰ号墓地的8号墓和营盘墓地的15号墓各出土了一件保存完好的帛鱼,前者袋体边缘缝缀红、白、绿、棕色绢条及锦条,内装有铜镜、胭脂粉包、线团、绢卷、缠绕多色彩线的线轴、皮顶针等女红用品,可能是女性的小袋;后者出土于死者腰左侧,鱼身桃形,周缘镶黄绿色绢质贴边,两头各缝象征鱼头和鱼尾的扇形黄绢和两条细长的绢带。

帛鱼 图源《新疆民丰县尼雅遗址95MNⅠ号墓地M8发掘简报》

帛鱼 图源《新疆尉犁县营盘墓地15号墓发掘简报》

从这些考古发现的帛鱼形制可知,在汉晋时期帛鱼因功能的不同而在形制上也有所不同。敦煌马圈湾烽燧和营盘墓地出土的帛鱼更多属于装饰物,而尼雅遗址墓出土的帛鱼形制的袋子则很可能属于生活实用物。

古人为何要以帛鱼为饰,可能与古人认为鱼具有的神秘性和寓意有千丝万缕的关系。

首先,在我国的民俗观念中,鱼是美好富足的象征,“鱼”和“余”在汉语里谐音,“鱼”通“余”,有“吉庆有余、年年有余”的寓意,表达了人们对美好生活的向往,这种观念是否自汉代以来就已经产生,还需要再探讨。

其次,鱼是自然界中最为常见的水生动物,能产出大量鱼籽,有着极强的繁殖能力,而“籽”又同“子”。因此“鱼”也代表了人们对多子多福、子孙繁茂的美好期待。

再者,鱼也蕴含了古人们独特的生死观念和升仙思想,同时也承载着人们渴望灵魂不灭、生命不朽的美好愿景。在汉代的生死观中,人们迷信灵魂不灭,死后世界中可以继续延续生前世界的生活,而进入到阴间的人类往往需要一个能够沟通人间和天界的使者充当导引的角色,于是不死不灭、死而复生的人鱼就进入了人们的视野。如汉画像石中的“鱼车图”,其中蕴含了汉代人对死后成仙的向往,他们深信,脱离肉体的灵魂具有活人一样的意识,并且这个观点早已出现在商周时期的祭祀中,而鱼能自由来往于天地之间,到达东方蓬莱仙境,以致到达水天相接之处,登上天界,鱼引导车辆,是最好的选择,能使得脱离了肉体的灵魂登天升仙。

鱼车图,图源:宋艳萍《汉画像石中的鱼车图》

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!