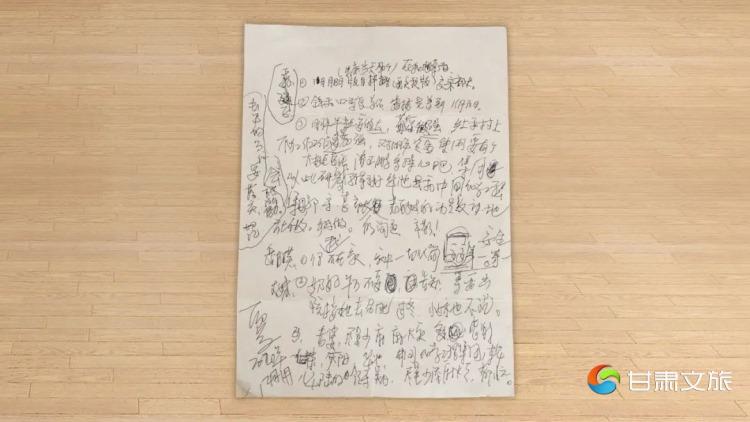

2020年12月1日,空军军医大学西京医院的重症监护室传出一张纸条。看到纸条上颤抖的笔迹,很多人忍不住哭了:“把自评报告交宋部长。”“明年牛产业要做大,菊花产业要做强……”最后的话,他留给了妻儿:“好想一家人一起吃顿饭,我去买,给你们做……”

纸条的主人名叫邱军,在距离挂职期满还有最后40天的时候,病倒在工作岗位上。纸条上这些歪歪扭扭的字,成了这位“80后”扶贫干部留给这世间最后的嘱托……

2021年8月6日,第九号台风“卢碧”来袭,冲在抢险一线的村党支部书记孙丽美突然被洪水卷到涵洞里面。在生命的最后时刻,孙丽美对来救她的同事大喊:“不要下来,不要下来!”没来得及留下更多的话语,洪水就没过了她的头顶……

邱军/孙丽美

邱军离世时,只有39岁,孙丽美牺牲时,只有44岁,他们虽相隔2000多公里,却都干着扶贫这同一项事业,他们更有着同一个名字:共产党员!

01、他们奔波忙碌的身影不同却都是为了同一个目标

2018年12月,37岁的邱军从中国化学工程所属东华公司来到甘肃省庆阳市华池县担任挂职副县长一职。

华池县是孕育了“南梁精神”的革命老区,抱定“没有比脚更长的路,没有比人更高的山”的信念,邱军几乎每天都奔波在大山里,一路走着看着,一股强烈的责任感涌上心头,“贫穷不该是革命老区的代名词。”

在上任短短一个多月的时间里,邱军马不停蹄地走访调研了华池县15个乡镇、111个行政村。在与老百姓打交道的过程中,他学会了华池方言,手里的扶贫笔记更是记得密密麻麻。

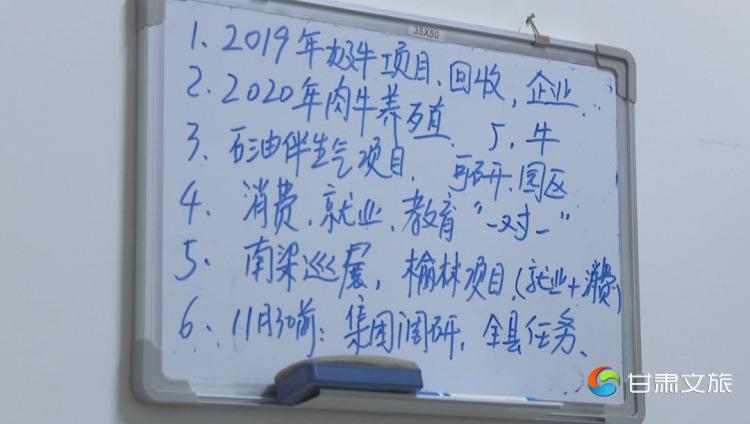

邱军将扶贫战役的第一枪,瞄准华池县大片的天然草场。经过充分论证,他大胆提出:建奶牛饲养场,开展规模化养殖。老百姓没有钱,邱军去争取产业扶持资金;没有养殖知识,邱军张罗着组织养殖培训;没有销路,邱军亲自跑市场。就这样,他带领162户贫困户依靠牛产业发起了“牛财”。

紧接着,邱军的目光又被华池一座座荒山吸引,他再次找到了一剂扶贫“良方”——建钢架大棚,发展沙棘产业。不到半年的时间,62座钢架大棚拔地而起。沙棘育苗和金丝皇菊种植产业在村里落了地。

有了好的产业、特色产品,如何让“山货”出山?2020年,邱军又做起了网络直播,卖力地向网友推荐着华池特产。就这样,在钢架种植大棚中,在新盖的养殖场里,在推销特产的直播间中,到处都能看到这位搞项目管理出身的副县长的身影。

凭着一腔热情和一双脚板,邱军从一个“外村人”变成了一个“村里人”。而在相距2000公里以外的福建省宁德市霞浦县古县村,刚上任的村支书孙丽美正面对着千头万绪的工作和村里百姓的质疑。

2018年,41岁的孙丽美高票当选古县村的党支部书记。她刚上任时,古县村甚至连路灯都没有,孙丽美当选后,很多人议论纷纷:那么多任书记都没搞定的问题,她一个女书记能行吗?

孙丽美迈出的第一步,就是拆除堂哥违规建起的蔬菜网套厂。拆违先从“自家人”拆起,她打出的第一张牌,就让村里人刮目相看。

古县村村民以种菜为业,孙丽美上任后,带领大家建蔬菜冷库,对接农业开发公司,争取资金进行水利修复和农田改造,成功破解了蔬菜储藏难、销售难、灌溉难的问题。今年8月,就在孙丽美牺牲的前一晚,她想的还是村里的发展规划:年底前硬化一条215米的土路;开发后山的100多亩荒地,用于建设现代农业项目……没有豪言壮语,只有默默奉献。

邱军和孙丽美,他们忙碌的身影虽然不同,但都是为着同一个目标:绝不落下一个贫困家庭,绝不丢下一个贫困群众!

02、他们心里装着的都是老百姓唯独没有自己……

2018年年底,刚到华池的邱军来到贫困户张应芬家。了解到她上高三的女儿刘荣艳因为精神压力太大无法正常学习,他专程跑到学校开导她,帮助她顺利考上大学。

2020年,张应芬的儿子刘国荣高考,邱军又一次忙前忙后。一天打了好几个电话,帮着填报志愿。刘国荣被常州大学录取后,邱军看他连双像样的鞋都没有,又自掏腰包,给他买了一双皮鞋、一双运动鞋和一个行李箱。

后来,当张应芬和儿子听说邱军收藏在购物车的新鞋一直没舍得买,直到他被送进医院,穿的还是那双修了两次的旧皮鞋时,母子俩泪如雨下……

就是穿着这双旧皮鞋,邱军到城壕镇调研脱贫攻坚52次,走遍了全镇1134户贫困户;就是穿着这双旧皮鞋,邱军一趟趟跑前忙后,组织了华池县千余名贫困青年参加技术培训,有了一技之长;就是穿着这双旧皮鞋,他一次次跑学校看望师生,组织单位给孩子们捐赠图书……

在华池县挂职扶贫的两年多时间里,邱军与家人相聚的次数屈指可数,他发的65条朋友圈里,其中64条是关于扶贫的,只有一条留给了自己刚刚出生的儿子。

在这朋友圈下,邱军的统一回复更是感动了所有人:脱贫攻坚胜利在望,乡村振兴后继有人……短短的一句话,饱含了一位父亲、一位扎根山区的扶贫干部最大的愿望、最深的期许……

而在远隔千里的福建宁德市霞浦县古县村,当村民们为“阿美”整理遗物时,她的一双特殊的鞋让在场所有人顿时心疼落泪……

2019年4月,孙丽美右脚肌腱断裂,当时正值G228国道项目土地征迁,医生建议她休养3个月。可做完手术只休息10多天,孙丽美就又出现在了村里……原来,为了能回村里上班,孙丽美特地上网定制了一双大了两码可以固定脚踝的鞋子。

那些日子里,孙丽美穿着这双特殊的鞋,一瘸一拐地往山上跑,一天跑了十几户人家,挨家挨户地做调查。每一户村民的种植品种、土地性质,全部一一详尽记录。村民们心疼她又红又肿的脚,可她心里想的是必须把工作做细做实,村民们签下征地协议书的那一刻才都能够安心、放心。

很多村民一说起孙丽美,都不约而同提到村委楼二楼便民服务窗口的第一个位置。为了离村民更近一些,孙丽美上任第一天,就把自己的办公桌搬到了服务窗口。

在任上的三年时间里,她把便民服务窗口当成自己的家,村民办事随到随办,谁家有难处随叫随到。跟邱军一样,翻看孙丽美的朋友圈,几乎每条都跟扶贫有关,跟老百姓有关。

悠悠百姓事,枝叶总关情。透过这些点滴,我们可以想象邱军和孙丽美是如何走遍脚下的土地,如何走进每户人家、走到老百姓的心里。他们虽然战斗在不同的岗位,但始终把老百姓的冷暖放在心上,挂在心头。

03、他们倒下时身影不同却有着同样的壮烈和英勇

2019年11月,就在华池县脱贫攻坚的最后阶段,邱军的身体出现了问题,住院后,他的病情愈发加重,甚至连话都说不出来。

2019年12月1日,刚做完手术的他向护士要来纸和笔,写下了他留给这个世界最后的嘱托。

邱军离开的时候,才39岁。或许,他是带着些许遗憾走的:盼着给妻儿做顿饭的简单愿望,终究没能实现。还有那双心仪已久的皮鞋,妻子帮他买来了,可由于他的身体已经发肿,终究没能穿上……

但邱军,应该也是带着安慰走的,来到华池的这两年,他的脱贫蓝图一一变成现实。2019年年底,在生命的最后时刻,他等来了华池县56个贫困村全部脱贫,实现了整县脱贫的历史时刻!

这张照片,是孙丽美留给这个世界最后的画面。今年8月,台风“卢碧”来势汹汹,6日下午,孙丽美与同事已经成功将低洼地区的群众转移到安全地带,但不放心村里农田的孙丽美又带着三名同事再一次冲进了雨幕中。他们冒着生命危险,踩在水泥桥的礅子上清理堵塞了涵洞的淤积物时,孙丽美突然被湍急的洪水卷到桥下,河水瞬间没过了她的胸口。

孙丽美留下的最后一句话是冲着跳下来营救她的汤辉大喊:“不要下来!不要下来!”回忆起这生死离别的瞬间,汤辉泣不成声:“我就看着她,在我的视野里面消失掉,再也拉不到了……”

孙丽美的生命永远定格在了44岁。她的牺牲,留给了家人、留给了村民们太多的遗憾和伤痛……

这张全家福是孙丽美全家最后的合影。她曾答应丈夫和儿子,有时间一家人去武夷山玩。可如今,丈夫和儿子再也等不来她完成这一约定;古县村的父老乡亲们,也再不能在便民服务窗口看到她的笑脸、忙碌的身影……

可阿美曾为之奋斗的古县村,已然是改头换面。人均年收入从三年前的1.8万元提高到2.4万元。“阿美”最记挂的那条215米的泥土路已经开工硬化了,古县小学门口沿河的护栏

也要开始建设了……

这就是邱军和孙丽美的故事,他们都是我们身边平凡的人。他们是普通的丈夫和妻子,是孩子的父亲和母亲,更是把老百姓当亲人,用脚步丈量民情、用实干赢得民心的中国几百万一线基层干部中的一员。他们把自己的青春、自己的热情,全部投入到为人民服务的路上,直到生命的最后一刻留给世界的仍然是冲锋的背影……

04、他们把老百姓放在心上老百姓永远把他们记在心里

2021年6月,邱军一岁的儿子,收到了一份特殊的礼物——两双精美的绣花小布鞋……

张应芬一个人坐车走了一千多公里,从甘肃华池赶到了安徽合肥。她要赶在邱军儿子一岁生日时,送上自己的这一份心意……

8月7日傍晚,古县村村民自发来到事发的水泥桥处,为孙丽美献上黄白菊花。 “阿美,你在那边好好休息。”“她真的为我们村做了很多很多事,是村子的好女儿。”

孙丽美已经牺牲20多天了,但“阿美”这两个字,仍然是每一个古县村村民不能提及的痛……

邱军走后,妻子找到了这样两张照片:一张是邱军的父亲,一张是十几岁时的邱军。父亲曾在派出所工作,也当过村支书。邱军常说,他很崇拜父亲,想成为像父亲那样的人,能够用自己的力量帮助别人。

孙丽美走后,她81岁的老父亲时常一个人拄着拐杖站在门口。一说起这个让他骄傲的女儿,这位古县村的老村支书,顿时老泪纵横:“她身为共产党员就该冲锋在前。为了公家的事,她走了,走得值……”

年轻的邱军和孙丽美都兑现了自己的诺言,他们成为了父辈那样的人——生于斯,长于斯,死于斯,吾国吾土、吾家吾乡,故乡的泥土就是初心的归处……

今天,中国已经庄严宣告在中华大地上全面建成了小康社会,历史性地解决了绝对贫困问题,而全国近300万战斗在最前线的扶贫干部、第一书记仍然以“敢教日月换新天”的担当精神、“不破楼兰终不还”的攻坚精神、“俯首甘为孺子牛”的奉献精神为老百姓点亮幸福明灯,为乡村振兴接续奋战!

今天,让我们谢谢他们,感谢他们用这份奋不顾身拼搏的赤诚,把自己全部的心血全都洒到了脚下这片多情的土地……来源:时代楷模发布厅

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!