主編:朱建軍

主編單位:甘肅簡牘博物館

學術顧問:張德芳 鄭炳林 葛承雍

協辦單位:中共武威市委 武威市人民政府

出版:西南交通大學出版社

出版時間:2021年10月

刊首语

甘肅簡牘博物館成立于2012年12月12日,主要承擔甘肅簡牘文物的收藏保管、保護修復、整理研究和展示利用等職責。《甘肅簡牘》由甘肅簡牘博物館主編,以發表國内外簡牘、帛書等出土文獻的整理研究成果爲主,同時兼顧歷史學、考古學、博物館學、文物保護、陳列展示、書法藝術史的相關研究成果,等等。

20世紀是簡牘大發現時代。迄今爲止,國内外共出土約30萬枚簡牘,有楚簡、秦簡、漢簡、三國吴簡、晋簡,以及其他時代的少量簡牘,簡牘學由此成爲一門國際顯學。在簡牘大發現和簡牘學形成发展的百年時間裏,甘肅簡牘占有重要地位。

在20世紀裏,甘肅簡牘的發現持續時間長,其中大宗的重要的簡牘發現有如下幾次:

1907年英籍匈牙利人斯坦因(A.Stein)第二次中亞探險期間在敦煌漢代長城烽隧遺址掘得一批漢簡,稱之爲敦煌漢簡。斯坦因將其中700餘枚漢簡交由法國漢學家沙畹進行整理。1913年和1914年,斯坦因第三次中亞探險期間,又先後在敦煌等漢代長城烽隧遺址獲得一批漢簡。斯坦因共獲得敦煌漢簡約2000多枚(含削衣等),原簡現藏英國大英圖書館。

1930年中瑞聯合西北科學考察團的瑞典考古學家貝格曼(W.Bergman)在漢代張掖郡居延的烽隧障塢遺址發掘出土10000餘枚居延漢簡。原簡現藏中國臺北市“中研院”歷史語言研究所。

1959年武威磨咀子6號漢墓出土469枚《儀禮》汉簡;1959年武威磨咀子18號東漢墓出土10枚王杖簡;1972年武威旱灘坡東漢墓出土92枚醫藥簡;1981年獲武威磨咀子東漢墓出土的26枚王杖詔書令簡。《儀禮》漢簡、醫簡和王杖簡因出土地在武威,故這幾批簡牘人們習稱“武威三簡”。原簡分藏于甘肅省博物館和武威市博物館。

1973年至1974年間,甘肅省文物工作隊組織居延考古隊在居延展開考古發掘。其中在破城子遺址(貝格曼編號A8,甲渠候官)和第四隧發掘出土漢簡8000餘枚,學界習稱爲“居延新簡”。同時對肩水金關遺址(貝格曼編號A32)進行發掘,共獲漢簡11000餘枚,稱之爲“肩水金關漢簡”。居延新簡和肩水金關漢簡現藏甘肅簡牘博物館。

1979年,甘肅省文物工作隊對敦煌馬圈灣漢代烽隧遺址進行考古發掘,獲得1217枚漢簡。這批漢簡現藏甘肅簡牘博物館。

1986年,甘肅省文物考古研究所在天水放馬灘秦墓出土460餘枚秦簡。原簡現藏甘肅簡牘博物館。

1986年,甘肅省文物考古研究所對酒泉市金塔縣内的漢代地灣城遺址(貝格曼編號A33,肩水候官)進行發掘,獲漢簡700餘枚,稱之爲“地灣漢簡”。原簡現藏甘肅簡牘博物館。

1990年至1992年間,甘肅省文物考古研究所歷時兩年發掘了敦煌懸泉置遺址,共獲漢簡約23000餘枚,其中有字簡18000多枚,習稱爲“懸泉漢簡”。原簡現藏甘肅簡牘博物館。

除以上大宗簡牘發現外,還有一小部分的甘肅簡牘爲考古調查和發掘時的零星所獲。綜合統計可知,歷年歷次共出土甘肅簡牘60000餘枚,占全國出土漢簡總數的百分之八十。甘肅簡牘博物館目前收藏有秦、漢、晋時期簡牘共39465枚。

甘肅簡牘具有發現時間早、發現次數多、簡牘數量大,以及相應的國内外著名學者參與眾多、持續研究時間久、學術成果豐碩、影響深遠等特點。早在20世紀初,西北簡牘一經發現就引起學術界的極大關注。漢晋簡牘與殷墟甲骨文、敦煌石室遺書和明清大内檔案被譽爲中國古代文獻的四大發現。其中敦煌遺書、漢晋簡牘更是古絲綢之路上最爲珍貴的歷史遺存文獻,是絲綢之路繁榮和中西文化交流、文明互鑒的歷史見證。

數萬枚甘肅簡牘具有重要的研究價值。這批數量巨大、内容多樣、價值不菲的漢簡對于研究秦漢魏晋時期河西走廊段的歷史地理、風土人情、社會經濟、文化教育、科學技術、民族交流、軍事防禦、津關制度和文書制度等具有重要的學術價值。數萬枚漢簡亦是不可多得的書法藝術真迹珍品,對于書法藝術史研究具有獨特價值。此外,數萬枚西北漢簡明確而詳細地記載了兩漢時期中原王朝對絲綢之路河西走廊段的軍事防禦、郵驛交通體系的支撐措施,對西域諸國的有效管理以及與中亞、西亞等國的經濟文化交流情況等,具有傳世文獻所不可替代的重要史料價值。

近年來,專門從事簡牘學研究的學者不論人員還是論著均呈不斷上升的趨勢。正如李學勤先生曾經所言:“21世紀是簡牘學的黃金時期。”簡牘學已經成爲一門真正的世界性顯學,簡牘學的研究成果對于今天不斷堅定文化自信具有無可替代的作用。發揮甘肅簡牘大省的歷史資源優勢,探尋簡文中的歷史真相,讓簡牘文獻的文化價值更好地爲中華民族的偉大復興提供學術支撐,新時期有志于簡牘學的研究者責無旁貸。

長期以來,國内歷史文化方面的學術期刊相對較少,簡牘學研究的專業期刊更是少之又少,缺乏爲簡牘研究發聲的有效平臺,使得簡牘學的學科建構與學術研究滯後于發掘工作。大量富有創見的簡牘學論文只能散見各類綜合性刊物中,極大削弱了簡牘學在國内外學術界和社會各界的影響力,簡牘所蘊含的豐富歷史文化内容難以爲新時代文化事業提供更好的服務。此外,眾多學者簡牘學最新研究成果更是難以發表,使學者們的研究積極受挫,對簡牘學的專業隊伍發展亦有一定影響。

《甘肅簡牘》的創辦和出版,是在立足甘肅歷史文化遺產的基礎上,準確定位學術研究方向的重要平臺,是理論指導實踐的現實舉措,是補充完善甘肅學術刊物内容結構的必然之舉,對我國簡牘學的學科建設、學術發展意義重大,是推動簡牘學的進一步發展的新支點,以此建構和完善中國特色簡牘學的學科體系、學術體系和話語體系,有助于推動我國歷史學、考古學、簡牘學的發展和多學科融合,同時也是不斷堅定文化自信的重要的實際舉措。

簡牘學是一門包括考古學、歷史學、文獻學等在内的綜合性學科,涉及人文社會科學及自然科學的諸多方面,如古代語言文字、政治制度、經濟生活、軍事塞防、歷史地理、民族關係、中西交流、精神信仰、文化典籍,等等。相關研究成果的及時公開發表,有助于我們加深拓寬對中國古代歷史文化的認識。

以上即主編《甘肅簡牘》一書的初衷。

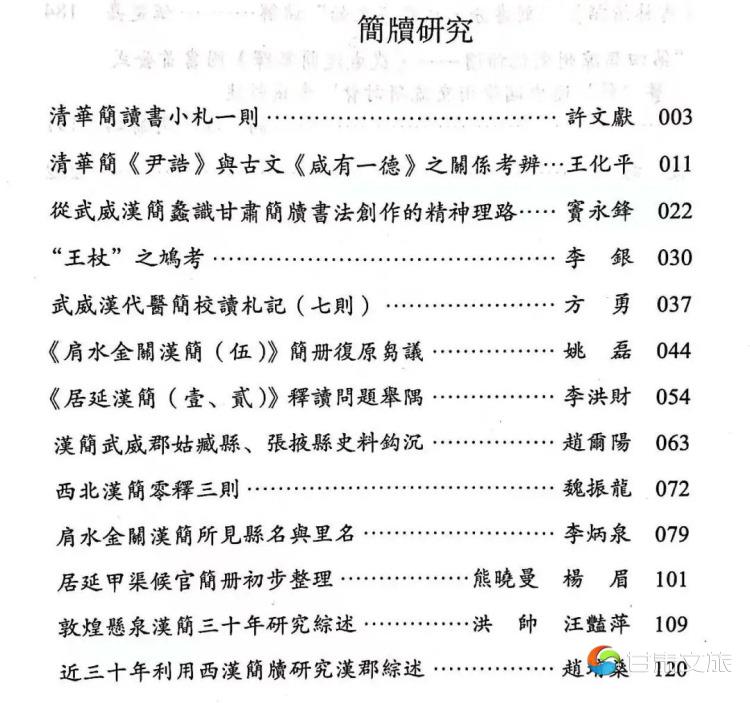

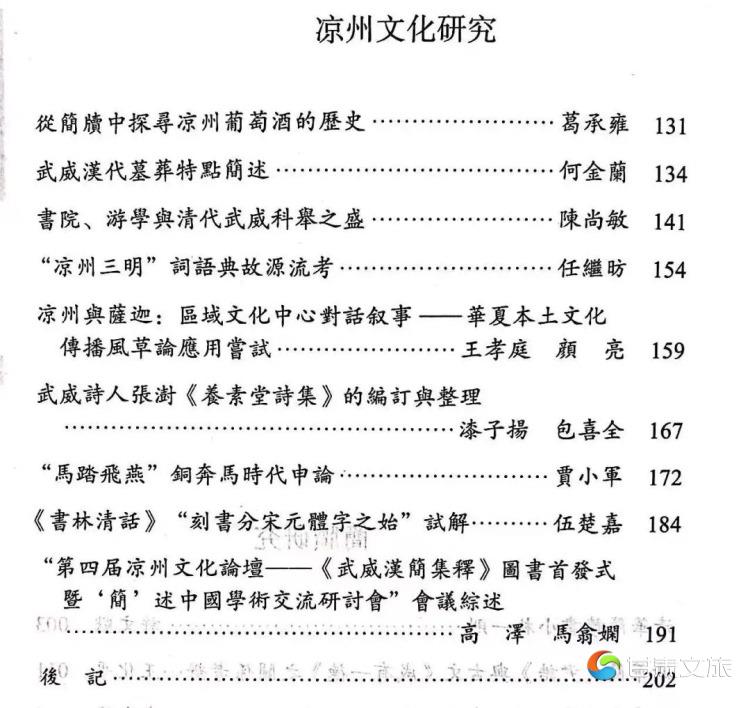

全书目录

后记

《甘肅簡牘》第一輯所編入的論文中,一部分是2020年8月在武威召開的“第四届凉州文化論壇—《武威漢簡集釋》圖書首發式暨‘簡’述中國學術交流研討會”上提交的論文,另一部分則是由《甘肅簡牘》編輯委員會徵稿而來。按照“第四届凉州文化論壇”組委會的安排,會後由甘肅簡牘博物館負責本次論壇論文的徵集和刊布工作,徵集的論文收録于甘肅簡牘博物館編《甘肅簡牘》第一輯中。爲了讓學界能對“第四届凉州文化論壇—《武威漢簡集釋》圖書首發式暨‘簡’述中國學術交流研討會”論文等有更具體的瞭解,我們在本輯中特刊載了一篇本次會議的綜述文章。

從2019年12月規劃,2020年8月徵稿到2021年10月出版,《甘肅簡牘》第一輯的出版歷經了近兩年的時間。這期間,甘肅簡牘博物館主體建築施工于2020年12月如期封頂,基本陳列展示設計工作于2021年9月順利開啟,現在,作爲甘肅簡牘博物館館刊的《甘肅簡牘》第一輯也正式出版了。需說明的是,《甘肅簡牘》第一輯的問世離不開甘肅簡牘博物館館長朱建軍研究館員的奔走和堅持,離不開甘肅簡牘博物館馬翕嫻等編校人員的用心與努力,最後還要真心感謝踴躍投稿的各地老中青專家學者對《甘肅簡牘》的支持及理解。

《甘肅簡牘》第一輯交由西南交通大學出版社出版。西南交通大學出版社對《甘肅簡牘》第一輯的出版工作非常重視,自始至終,社里的領導都從不同方面給予了具體的指導,本書的編輯李欣等人事無巨細,盡心盡力,爲此書的出版付出尤多。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!