飞雪迎春到,风雨送春归。

2022年是实施“十四五”文化旅游规划的关键之年,是甘肃省文化旅游融合蓄势发力、勇毅前行、攀登高峰的重要一年。

“坚持以文塑旅、以旅彰文,释放甘肃厚重多彩的文化魅力,打造文化兴、生态美、百姓富的文化旅游强省。”是时代赋予甘肃省文化旅游的使命,是科学指导文化旅游融合的方向。

建设文旅强省,文化强省要先行。甘肃省文化和旅游厅党组书记、厅长陈卫中认为:“文化强省怎么建,重点要抓三大要素,一是文艺火起来,二是文化兴起来,三是文物活起来。”这个思路摸准了文化强省命脉,符合文化旅游融合发展规律,是当前甘肃文化建设的路线图,是2022年文化强省的重头戏。

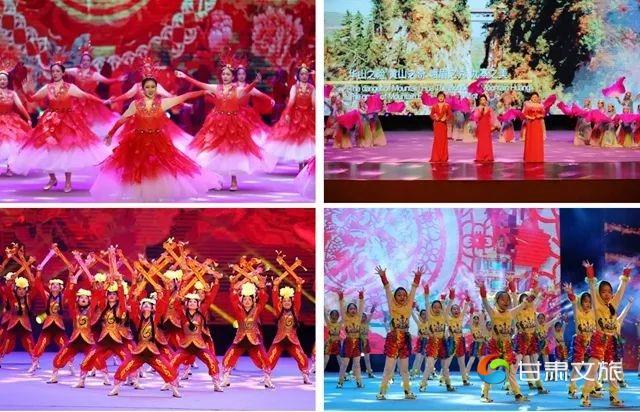

文化强省要先行,亮点在做精文艺创作。甘肃历史悠久、文化底蕴深厚,拥有丰富而独特的祖脉文化、丝路文化、长城文化、石窟文化、黄河文化、民俗文化、红色文化资源,是国家确定的华夏文明传承创新区。传承好、弘扬好、赓续好这些宝贵的文化遗产,最给力、最见效、最科学的路径就是用文艺的方式来破译、升华和增彩。要让精品创作“燃火焰”,实施重大创作工程项目,精心打磨话剧《八步沙》、陇剧《大禹治水》、民族器乐剧《玄奘西行》、歌剧《呼儿嗨哟》《不遥远的胡麻岭》、组歌《“两弹一星”——江山民心》等精品剧目,让正能量成为大流量,让好声音成为最强音。加强文艺理论研究,推进敦煌画派建设,持续让“花开敦煌”“大路西行”“朝圣敦煌”等美术品牌走出甘肃、走向世界。要让文艺惠民“旺火势”,持续开展“春绿陇原”线上线下文艺展演展播,在为陇原百姓创好戏、多演戏、演好戏的生动实践中“练兵习武、强兵出彩”,争取优秀作品留得住、传得下、推得开。要让院团改革“引火种”,引导省直院团履行文艺创作的职责使命,借助厅系统人才培养、经费保障、剧目扶持的东风,巩固成果,再接再厉,以优秀人才强院团、精品剧目占市场、艺术口碑立形象。

文化强省要先行,优势在做热文化繁荣。习近平总书记指出:“文化兴国运兴、文化强民族强。”2019年习近平总书记视察甘肃时,对敦煌文化保护研究等文化事业寄予厚望。我们要牢牢守住文旅阵地,紧盯主战场,打好主动仗,加快敦煌研究院“典范”和“高地”建设,采取省部共建的方式,打造“数字敦煌”“人文敦煌”“节会敦煌”,为大敦煌文化旅游圈赋能添彩,凸显敦煌文化在文化强省建设中的引领地位。要站在黄河上游讲保护、谋传承,组织实施好《甘肃省黄河文化保护传承弘扬规划》,打造具有甘肃特色的地标性黄河文化符号,建设体现上游担当、上游水平和上游特色的甘肃黄河文化旅游带。要落实好“共同富裕是人民群众物质生活和精神生活都富裕”的要求,以“冬奥过大年·春绿玉门关”百日千场文化活动为良好开端,创新性推进《四库全书》影印出版、兰州黄河风情线文旅驿站、智慧图书馆、戏曲进乡村等一批接地气、见实效的惠民文化行动,让文化兴在民间、融入城乡、惠及百姓,富了口袋富脑袋。

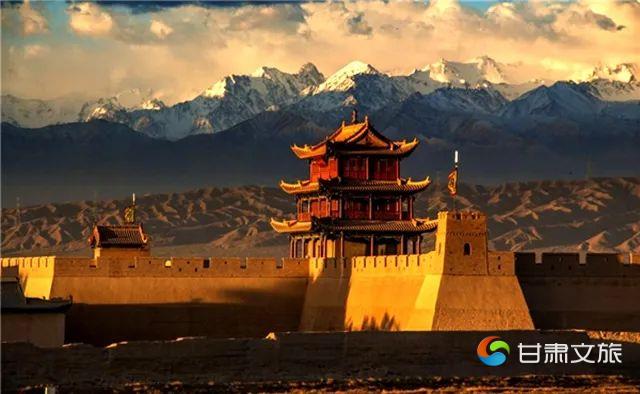

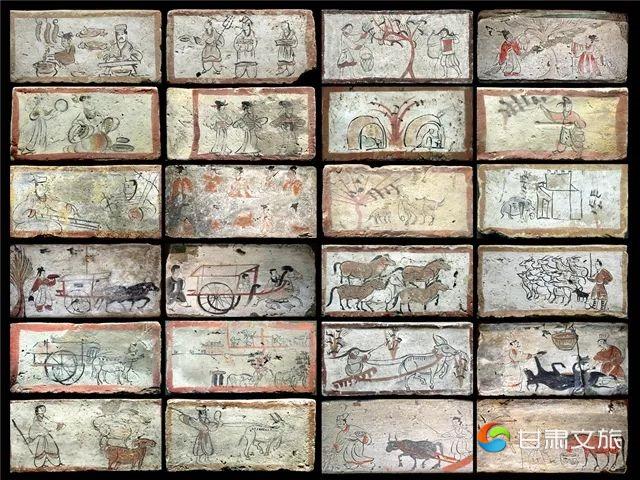

文化强省要先行,强项在做活文物保护。甘肃是全国文物资源大省,文物保护工作成果丰硕,2021年2个重大考古项目入选“考古中国”。2022年要“活化”利用保护好文物古迹,建成开放甘肃简牍博物馆,加快推进省博物馆扩建工程,重点推动代表甘肃先秦耕战特色的战车和战马复制工程,让藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。要“活态”传承好非物质文化遗产,指导加强非遗工坊建设,开发非遗主题旅游线路,办好“文化和自然遗产日”“非遗过大年”等展示活动,培育“如意甘肃·多彩非遗”品牌。要“盘活”用好各类文化资源,推进长城、长征、黄河国家文化公园(甘肃段)建设,重点实施明长城索桥堡段等一批保护修缮项目,会宁会师旧址、哈达铺会议旧址等一批革命文物保护利用项目,全面打造传承中华文明的甘肃历史文化走廊。

走过千山万水,仍需跋山涉水。翘首2022年,在省委、省政府的坚强领导下,甘肃省文化旅游系统已谋定快动、步履铿锵,在文化强省的道路上必定是出彩出新的一年。我们有理由坚定信心、满怀希望,在陇原大地这块文化色彩斑斓的土地上,百代珍粹从铅华中走来,梨园雅韵在清云中缭绕,翰墨文荟自洪荒里幽香,红色荣光穿百年而绽芳华,文艺创作会有新成果,文化繁荣会有新跨越,文物保护会有新看点,必将为甘肃省文化旅游融合发展注入新的气质和内涵!来源:甘肃省文化和旅游厅网站

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!