2023年春,北京。

当国家大剧院歌剧厅的巨幕徐徐拉开,台上的康琦惊呆了。

中国经典舞剧《丝路花雨》亮相国家大剧院(2023年1月23日摄)。(受访者供图)

“三层的观众席看过去黑压压的,座无虚席。”作为舞剧《丝路花雨》主要角色“英娘”的扮演者,康琦参加过的演出不下百场,但现场观众的热忱仍令她始料未及。“这是经典作品的生命力,也是中华优秀传统文化的生命力。”

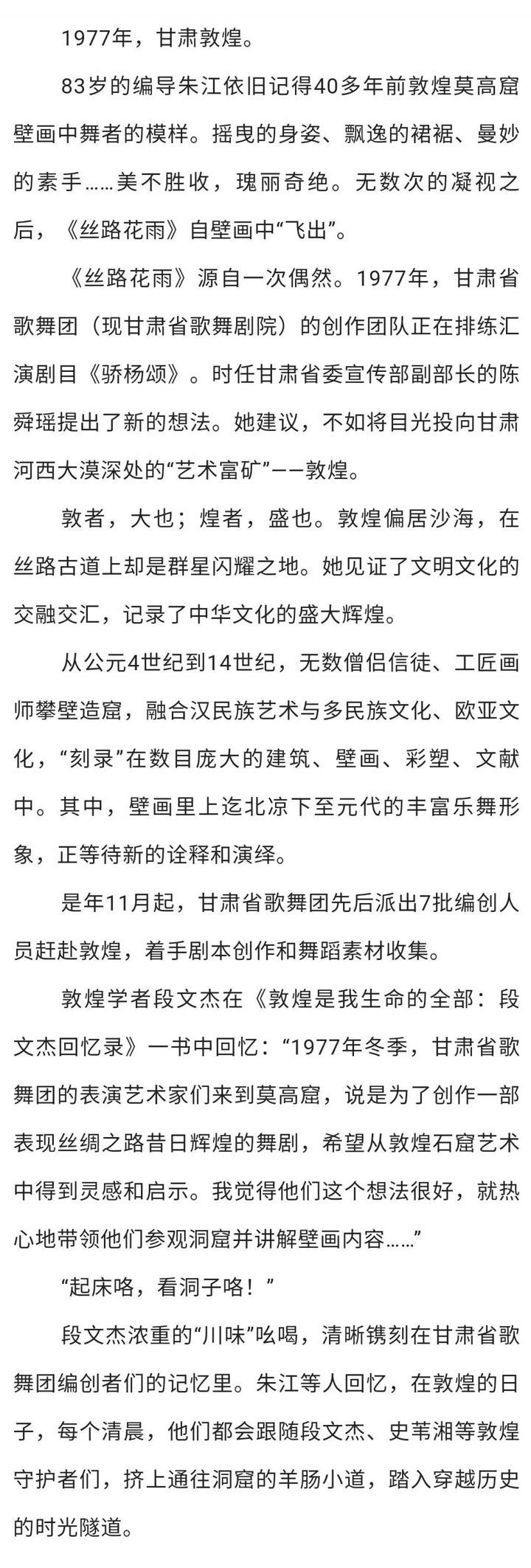

《丝路花雨》英娘扮演者康琦剧照。(甘肃省歌舞剧院供图)

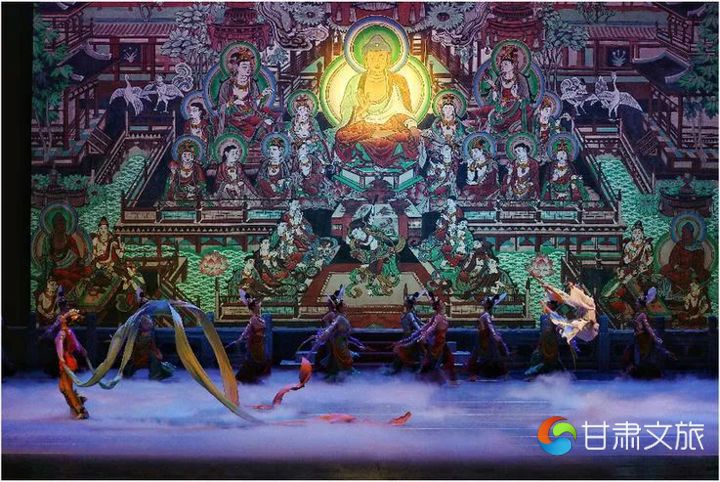

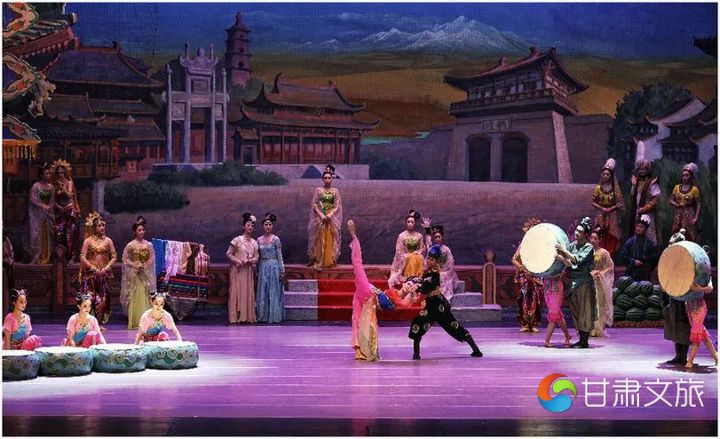

康琦已是《丝路花雨》的第21位“英娘”。这一取材于敦煌莫高窟壁画,以丝绸之路和平与友谊为主题,博采“一带一路”沿线国家和地区艺术的舞剧,1979年首度面世,传承至今。舞剧已先后在40多个国家和地区演出3800余场,观众超500万人次,被誉为“中国舞剧的里程碑”。

44岁的《丝路花雨》“复活”了千年敦煌,让深沉厚重的中华优秀传统文化远播海外。

2023年2月3日,演员在甘肃黄河剧院表演舞剧《丝路花雨》。新华社记者 郎兵兵

舞自敦煌来

《丝路花雨》剧照。(甘肃省歌舞剧院供图)

2013年2月27日,舞蹈演员陈晨在美国纽约林肯中心演出舞剧《丝路花雨》。新华社记者 王雷 摄

2023年1月26日,演员康琦(左一)在国家大剧院表演舞剧《丝路花雨》(甘肃省歌舞剧院供图)

中国经典舞剧《丝路花雨》亮相国家大剧院(2023年1月23日摄)。受访者供图

千里存知音

2014年1月11日,在英国首都伦敦孔雀剧院,演员表演中国民族舞剧《丝路花雨》。新华社记者 殷刚 摄

1980年1月16日,甘肃省歌舞团在香港演出。演员在记者招待会上表演。新华社发(周桂莲摄)

2023年1月27日,观众在国家大剧院观看舞剧《丝路花雨》。新华社发(郭一摄)

经典正青春

2023年春节假期,北京。

回望过去,我们仍能从字里行间感受到40多年前观众的震撼:“此舞只应天上有,人间能有几回看。”

2012年4月10日,在日本东京东急文化村果园剧场,中国甘肃省歌舞剧院上演传统舞剧《丝路花雨》。新华社记者 马平 摄

2015年10月30日,高雅艺术进校园走进中国民航大学,甘肃歌舞剧院艺术家现场表演中国经典舞剧《丝路花雨》。新华社发 庞杰 摄

2023年1月2日,甘肃省歌舞剧院的演员在乌鲁木齐京剧院表演舞剧《丝路花雨》。新华社记者 王菲 摄

2023年2月3日,甘肃省歌舞剧院的演员在甘肃黄河剧院表演舞剧《丝路花雨》。新华社记者 郎兵兵 摄

中国经典舞剧《丝路花雨》亮相国家大剧院(2023年1月23日摄)。(受访者供图)

如今,《丝路花雨》早已不再一枝独秀。在《丝路花雨》的带动下,《大梦敦煌》《敦煌古乐》《敦煌神女》等多个“敦煌牌”剧目相继在甘肃省内涌现,以中华优秀传统文化为基底的爆款文化产品、文化现象持续“出圈”“破圈”。特别是2000年创排的《大梦敦煌》,收益过亿元,既收获了观众口碑,也实现了经济效益,被誉为新世纪国产舞台剧“多产出、多演出”的成功范例。而以敦煌为代表的甘肃厚重悠久的历史积淀,及其承载的开放包容、兼收并蓄的文化内核,也随艺术作品的传播深入人心。

记者手记

“花雨人”三度“泪目”

《丝路花雨》第一代英娘扮演者贺燕云剧照。(甘肃省歌舞剧院供图)

常书鸿、段文杰、樊锦诗……一代代敦煌人甘居沙海、守得寂寞,潜心耕耘、悉心呵护,才护住了大漠深处的瑰丽财富,才支撑起艺术家的丰富想象。经典的根魂从这里来,艺术的养分从这里来。

第二次,是主角“英娘”的第21位扮演者康琦。在向记者讲述角色时,康琦眼噙热泪,讲完了舞剧中她与“父亲”“神笔张”相见,又得而复失的场景。仿佛那一刻,她就是“英娘”。

2023年1月2日,甘肃省歌舞剧院的演员在乌鲁木齐京剧院表演舞剧《丝路花雨》。新华社记者 王菲 摄

中国经典舞剧《丝路花雨》亮相国家大剧院(2023年1月23日摄)。(受访者供图)

优秀文艺作品离不开优秀文艺人才。《丝路花雨》初创时,黄河岸边优秀文艺人才云集。拥有厚重历史文化底蕴的甘肃,经济依旧需要不断赶超,但文化艺术可以在创造性转化、创新性发展的机遇中,再迎蓬勃与繁荣,从“高原”迈向“高峰”。

与40多年前相比,我们处在一个物质丰富的时代,我们更有条件创作出更多文艺精品,更有理由在中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展中迈出更坚实步伐。这就迫切需要传承和弘扬《丝路花雨》的优良创作传统,改革引才留才机制,形成人才积聚的良好环境,促使青年人才大量涌现、早日成才,激励他们扎根厚土,创作出无愧于时代、无愧于人民、无愧于民族的优秀作品。

2013年,习近平总书记提出共建“一带一路”的倡议。十年间,“一带一路”从愿景变为行动,从重大倡议转化成广受欢迎的全球公共产品和国际合作平台,在互联互通中推动共同繁荣。这些生动实践,都是新时代文艺创作的宝贵财富。新时代、新丝路,定能绽放更多更美的新“花雨”。文字 :新华社

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!