1900年莫高窟第17窟(藏经洞)发现的公元5—11世纪初所写的文献,没有及时完整地得到保护。看管洞窟的王道士开始是少量地送人。1907年,英国人斯坦因攫取到一大批。1908年,法国人伯希和又取其精华。1910年,清朝学部收取劫余之物不够干净,使得1911—1912年的大谷探险队、1914年的斯坦因、1915年的俄国奥登堡等人,又都多少不等地获得了一批批敦煌写本。而民间流散在甘肃乃至全国和海外公私收藏者手中的也不在少数。

除了英、法、中、俄四国国家图书馆或科学院中的藏品外,许多流散在外的敦煌写本,逐渐成为北京、天津、上海等政治、经济、文化中心的收藏家的玩物,或者进入古物市场,成为商品。一些古物商人为了牟取暴利,仿造敦煌卷子,并且在市场上或私下里交易。这些伪卷有的造伪水平极高,几经周转,有的落入私家,与真卷混在一起;有的进入博物馆或图书馆,成为国家珍藏的“宝物” 。随着近年来一些来历不明的敦煌写本小收集品的发表,辨别其中的伪本,是敦煌研究的一项越来越重要的课题,也是敦煌学界面临的新的挑战。

一、关于伪本的最新说法

过去,我们知道英、法、俄国所藏,以及北京图书馆1910年入藏品和大谷探险队所得敦煌写本,都是真真切切的敦煌文献,虽然在英、法、俄所藏写本中有同一探险队把其他地方出土的文书混入的情况,也有这些敦煌写本入藏英、法、俄国的博物馆或图书馆以后混入了其他探险队在中国新疆、甘肃等地所获古代写本或印本的情况,如莫高窟北区、吐鲁番、和田、黑城文献,但从来没有听说其中混入了今人伪造的写本。

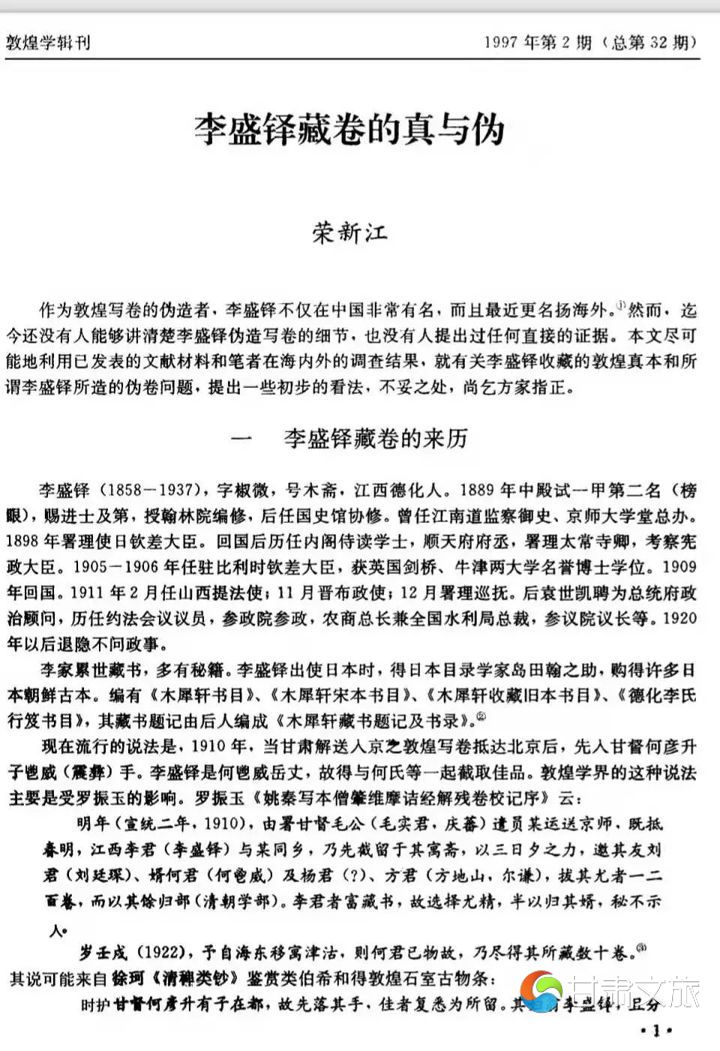

图1《泰晤士报》的《敦煌赝品》文附图

然而,英国《泰晤士报》(The Times)1997年6月23日发表《英国图书馆发现数百件敦煌赝品》一文(图1),介绍了英国图书馆国际敦煌学研究项目负责人魏泓(Susan Whitfield)博士转述的日本著名敦煌学家藤枝晃教授的观点,即早在1911年,中国北京的官员李盛铎就开始制造伪敦煌写本,在1937年李盛铎死后,他的八个儿子继续这种作伪的活动直到五十年代。这种伪卷很早就流入敦煌,1911年以后来敦煌的大谷探险队、斯坦因、奥登堡都曾买到这些伪卷。

图2“二十世纪初叶的敦煌写本伪卷”研讨会

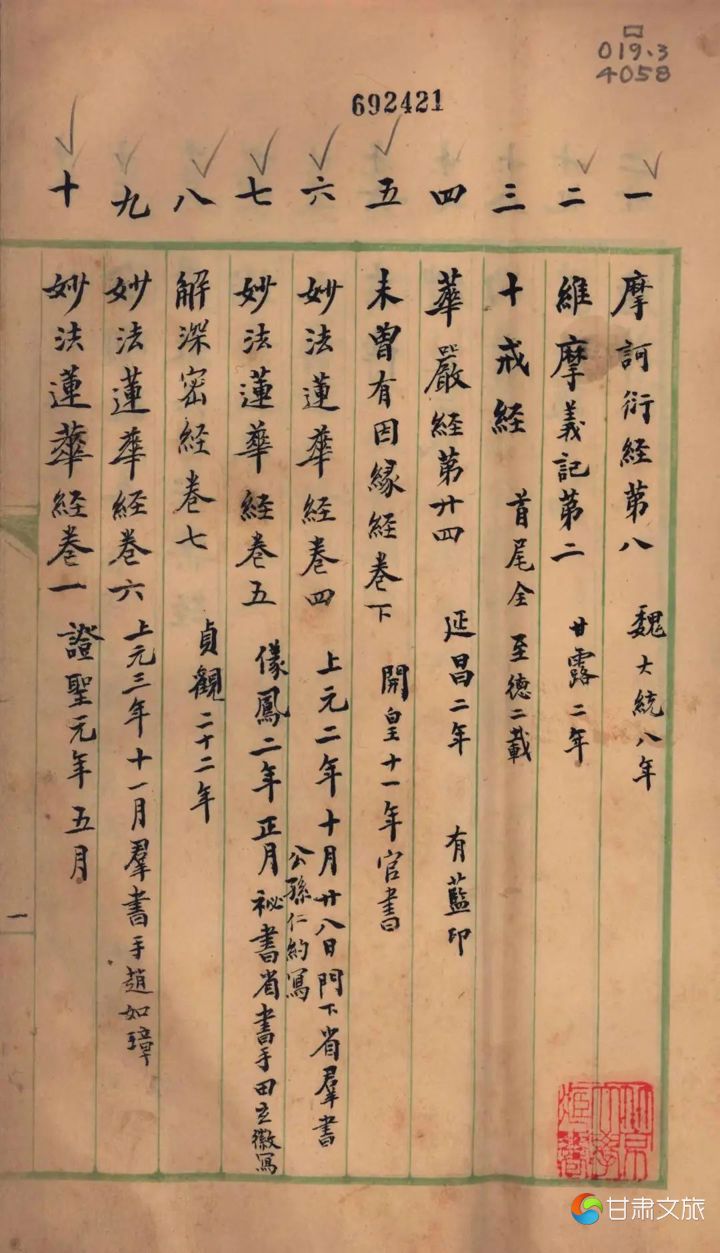

伦敦的英国图书馆一向以收藏全世界最精美、最可靠的敦煌写本而自豪,现在竟然被指出斯坦因第三次中亚探险所获五百多卷敦煌写本中有许多是伪卷。为此,英图中文部在1997年6月30日至7月1日召开“二十世纪初叶的敦煌写本伪卷”研讨会(图2),邀请世界上主要敦煌吐鲁番写本收藏机构的代表和敦煌学界的专家学者,共同研究这一问题。会上,日本学者石冢晴通教授明确表示了藤枝晃教授和他自己的看法:“斯坦因第二次探险队和伯希和探险队之后各国探险队所买的写本一多半(约80%)是假的!”并对比一些写本字体的演变和书写材料如纸笔的变化, 确指斯坦因第三次探险所获卷子S.6383、6688、6830、6957、6577、6568、6536、6580、6476等为伪卷,其理由是纸张不同,字体差异和铅笔划栏等。英国图书馆把相关的写卷从库房拿到会场,便于更多的专家仔细观察,一些与会者表示很难认同石冢氏的看法,如英国的韦陀(R.Whitfield)、法国的戴仁(J.-P.Drege)、俄国的孟列夫(L.Menshikov)和我本人,基本上都不同意二十世纪初叶敦煌就有伪本买卖的说法,并讨论了二十年代以后出现的一些真正的伪本。我在会上发表《李盛铎藏敦煌写卷的真与伪》(图3),还特别指出李氏本人并没有作伪,作伪者是李氏的外甥陈益安。

图3《李盛铎藏敦煌写卷的真与伪》

《泰晤士报》的有关报道由莫武译成中文,发表在《中国书法》1998年第5期。史树青先生对此发表短文《大英图书馆藏敦煌写经无伪品》,指出所谓李盛铎组织人伪造敦煌写经的说法没有根据。他以亲身调查的结果,揭示出天津冒称李盛铎而作伪的人叫陈逸安。这和上引拙文从其他人的记录中所得知的作伪者名字基本相同,只有一个字是音同字异,应当是同一个人无疑。

藤枝晃先生在探索敦煌写本真卷的基本特征的同时,对来历不明的敦煌写本抱有极高的警惕心理。1961年,当京都国立博物馆馆长、原京都大学同事塚本善隆先生邀请他参加整理该馆所藏守屋孝藏氏收集的敦煌写经时,藤枝先生因为感到写本有伪而拒不参加。时过境迁以后,1986年他在《京都国立博物馆学丛》上发表了《关于“德化李氏凡将阁珍藏”印》,指出他对这批藏品怀疑的主要根据是上面所钤的李盛铎藏书印。他的这一看法由京都国立博物馆扩大到所有日本的小收藏品;由“德化李氏凡将阁珍藏”(图4)扩大到所有盖着李盛铎藏书印的写本。日本的报刊对此加以报道,如《每日新闻》1986年1月22日所载一文,即称日本所藏敦煌写本的98%是伪物!1988年8月,藤枝先生应邀参加在北京召开的敦煌吐鲁番学术讨论会,在参观北京图书馆展出的敦煌卷子时,他当面告诉笔者中国所藏的小收集品和日本一样,大多数是假的。近年来,他对龙谷大学图书馆所藏大谷探险队所获敦煌写经卷子也产生疑虑,由此认为伦敦所藏斯坦因第三次探险所获敦煌卷子可能也有伪物。藤枝先生还以八十六岁高龄,亲自参加英图的“二十世纪初叶的敦煌写本伪卷”学术研讨会,并发表《敦煌真本特征图示引言》,会后还在伦敦大学亚非学院作了讲演。我有幸与藤枝先生同场发言,同台讲演,为他对敦煌写本学的执著追求而深深感动。

但是,敦煌写本的真伪问题,牵涉到我们对于一大批写本是否在研究中加以利用的问题,我们也需要弄清楚已有的研究成果是否建立在这样的伪本基础上,如果是的话,那么这样的研究成果就将大打折扣。与此同时,如果这些写本是真的敦煌写本的话,把它们误当作伪本而剔除于研究范围,又会极大地伤害敦煌学的正常研究,阻碍敦煌学的发展。因此,敦煌真伪写本问题不得不予以争辩。

图4李盛铎旧藏善本《神机制敌太白阴经》所钤“德化李氏凡将阁珍藏”印(北京大学图书馆藏)

二、敦煌写本的真伪辨别

所谓伪本,是指今人用各种方法、程度不同地仿制的敦煌写本。自1985年以来,我有机会先后走访过英、法、俄、日、美、德、香港、台湾、中国大陆许多公私收藏的敦煌写卷,也一直在关注写本的真伪问题。以下根据我的经验,特别以我深入调查过的有关李盛铎所藏真伪写卷的问题为例,来谈谈敦煌写本的真伪辨别问题。

要判断一件写本的真伪,应当注意的问题很多,以下几点尤为重要。

1、要明了清末民国的历史和相关人物的事迹

按照指称大谷探险队收集品、斯坦因第三次探险所获和奥登堡敦煌所得有赝品者的说法,当1910年清朝政府把斯坦因、伯希和所剩敦煌写经运回北京后,商人们就知道敦煌写本的样子,故此仿造,然后在敦煌卖给了大谷探险队、斯坦因和奥登堡。

这种说法纯属想象。因为,第一,如果是敦煌当地人仿造的话,根据当时民间流散的敦煌真卷的情况,敦煌人并不难得到真卷,何必作伪?第二,从斯坦因等人的记录来看,当时敦煌的文化水平很低,我们很难想象当地人能够伪造出像斯坦因第三次探险所获得的那样精美的写经,我们也很难想象他们具备了仿造法成讲经记录本的文化水平。第三,假如说是兰州、北京等地的商人造了伪卷而拿到敦煌去卖的话,我们很难相信这种长途贩运的买卖是否做得成,或者说是否值得做。因为如果我们熟悉清末民初河西的社会状况,如果我们仔细读一读记录斯坦因敦煌之行的《沙埋契丹废址记》,读一读华尔纳记录1924年敦煌之行的《在中国漫长的古道上》,读一读常书鸿记录四十年代去敦煌的《铁马响叮当》,我们不难体会民国初年跋涉在河西道路上的艰难,而且要提防土匪和饥民的打劫。

从另一个角度讲,如果说二十世纪一十年代敦煌确实有伪卷存在,并且骗过了没有什么考古学知识,又在此前没有见过敦煌写卷的大谷探险队成员橘瑞超和吉川小一郎的话,我想是骗不过斯坦因的。斯坦因曾经在第一次中亚探险中,破获了和田制造假古董的团伙,而他在第二次中亚探险中,获得了数以万计的敦煌真本,他既有防伪的机警,又有破伪的对比资料,不太可能受此欺骗,而把假古董千里迢迢地运回伦敦。

《泰晤士报》的记者当然不知道多少李盛铎其人其事,就是藤枝晃先生,从他的文章中看出,也主要是依据人名词典来解说李盛铎的生平。事实上,李盛铎并非简单的人物。据我收集的资料,李盛铎(1858—1937),字椒微,号木斋,江西德化人。1889年中殿试一甲第二名(榜眼),赐进士及第,授翰林院编修,后任国史馆协修。曾任江南道监察御史、京师大学堂总办。1898年,署理使日钦差大臣。回国后历任内阁侍读学士,顺天府府丞,署理太常寺卿,考察宪政大臣。1905—1906年,任驻比利时钦差大臣,获英国剑桥、牛津两大学名誉博士学位。1909年回国。1911年2月任山西提法使;11月晋布政使;12月署理巡抚。后袁世凯聘为总统府政治顾问,历任约法会议议员,参政院参政,农商总长兼全国水利局总裁,参议院议长等。1920年以后退隐不问政事。李家累世藏书,多有秘籍。李盛铎出使日本时,得日本目录学家岛田翰之助,购得许多日本、朝鲜古本。编有《木犀轩书目》、《木犀轩宋本书目》、《木犀轩收藏旧本书目》、《德化李氏行笈书目》,其藏书题记由后人编成《木犀轩藏书题记及书录》。

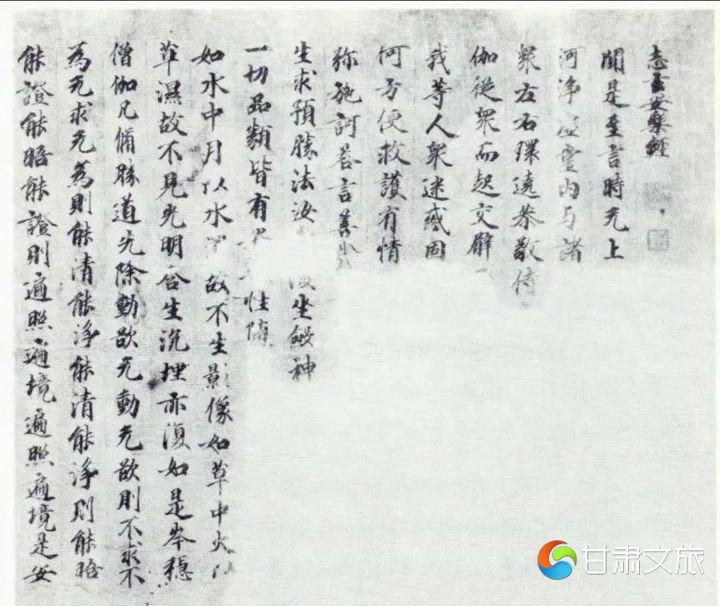

熟悉清末民初历史掌故的人都知道,1910年,当甘肃解送入京之敦煌写卷抵达北京后不久,李盛铎因为与押运敦煌写经的甘督何彦升子鬯威(震彝)有亲戚关系,遂伙同刘廷琛等人,攫取到一批敦煌写卷。由于李盛铎精通版本目录之学,故所得多为佛经以外之四部典籍、景教文献及公私文书,数量质量均堪称私藏敦煌写卷第一家。李氏曾自编过所藏敦煌写本目录,即《李木斋氏鉴藏敦煌写本目录》(图5),共著录432号,从中可见他选择之精。因此,我们应当承认,李盛铎藏有直接来自藏经洞的真本写卷,而且他所得到的是一批精华。

图5《李木斋氏鉴藏敦煌写本目录》

但是,指称李盛铎伪造敦煌写经的人,却对李盛铎藏有从甘肃运回的真实敦煌写卷避而不谈。他们所指为李氏伪造的卷子,多是根据其上所钤李盛铎的藏书印。其实这是不明了李盛铎整个藏书及其印鉴情况所致。李盛铎晚年因涉官司,藏卷始由子女分次售出。1935年12月15日及21日《中央时事周报》,刊有《德化李氏出售敦煌写本目录》。此目底本即《李木斋氏鉴藏敦煌写本目录》,共著录敦煌写本432号,李氏所藏精品都在其中。据报称,这批写本以八万元日金售诸日本。在京都大学羽田亨纪念馆中,有一些羽田氏留下来的敦煌写卷照片(图6),我们把其上所钤李盛铎的印鉴与北京大学图书馆善本部所藏李氏旧藏宋元善本书上的同一印鉴做了对比,再与上述目录勘同,可以判断出是摄自这批写本,表明这批写本售到日本时,羽田亨曾加以研究。这批材料现仍密藏在一个日本私家,迄今没有公布。

图6a京都大学羽田亨纪念馆藏李盛铎文书照片

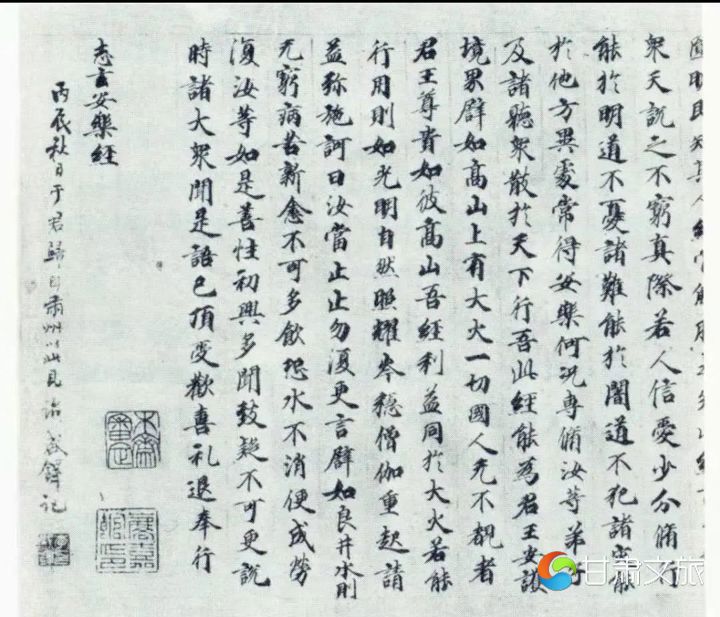

图6b李盛铎旧藏《志玄安乐经》首部

图6c李盛铎旧藏《志玄安乐经》首尾部

至于李盛铎的善本书,在1937年他去世后,最终售诸北大图书馆。可惜的是北大在李盛铎死后收购其藏书时,没有把其印章一同购买。恽如莘《书林掌故续编》记载:“传闻李盛铎的印记都流落在北平旧书店中,店主凡遇旧本,便钤上他的印记,以增高价。”李家的善本书有名,可以增值。李家的敦煌卷子更有名,因此,也就有了大量印有李盛铎印的敦煌卷子出现。李盛铎印鉴的流失,为这种造假提供了更好的条件,造假者可以用真印印在伪卷上,也可以模造一个假印印在价值本不高的真卷上,以李家真卷的名义来求得高价。

迄今为止,我们找不到李盛铎本人造伪卷的直接证据,学界风传李盛铎家有造伪卷的作坊,主要依据实际是许多伪卷上多钤有李氏藏书印,但这并不能说明这些印鉴是何时印上去的,因为它们很可能是李氏藏书印散出以后被他人印上去的,也有的根本就不是真正的李氏藏书印。

2、要弄清藏卷的来历

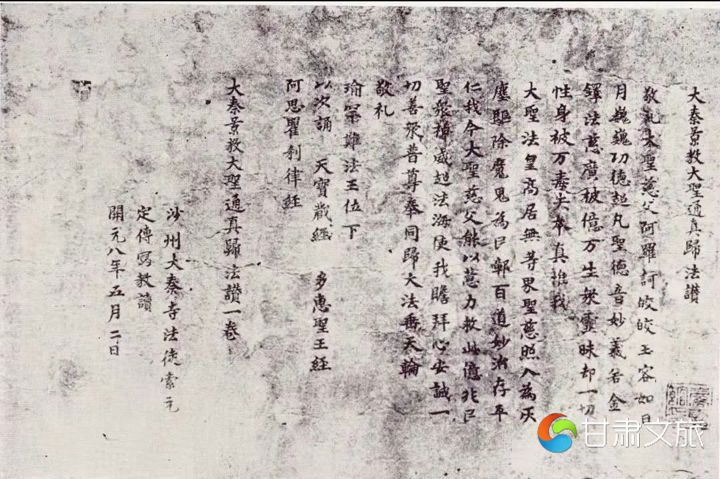

我们可以以小岛文书为例来说明。所谓小岛文书,是指本世纪四十年代日人小岛靖得到的《大秦景教大圣通真归法赞》和《大秦景教宣元至本经》两件写本(图7)。其中《大秦景教大圣通真归法赞》有尾题:“沙州大秦寺法徒索元定传写教读,开元八年五月二日。”《大秦景教宣元至本经》的尾题作:“开元五年十月廿六日法徒张驹传写于沙州大秦寺。”如果真是开元年间的景教文献,那么确实价值连城。而这两件写本,经过日本景教研究专家佐伯好郎和东方学家羽田亨整理刊布,成为以后景教研究的基本文献。

然而,有关“小岛文书”的来历,迄今为止,我们所知均本于佐伯好郎的说法:“1943年2月及11月,畏友小岛靖君从故李盛铎氏之遗爱品中发现,由李氏的遗产继承人相让得到的”,并且说“同年末”,小岛氏把这两篇经典的照片“寄赠”给他。为了表示对小岛氏的敬意,佐伯好郎把这两篇经典命名为“小岛文书”,以A、B相区别。又云“小岛文书B”,即《大秦景教宣元至本经》已幸运地带到日本,而“小岛文书A”,即《大秦景教大圣通真归法赞》的原件,却于1945年9月从天津撤退混乱之际,与小岛氏其他贵重物品一起被盗,业已去向不明。

图7小岛文书A《大秦景教大圣通真归法赞》

可是,我们知道李盛铎卒于1937年2月4日,在此之前已经把家藏敦煌写本售于日本某氏,在此之后不久,全部藏书又售归北京大学图书馆,怎么可能在李氏卒后六年,即1943年2月,还会有敦煌卷子被“发现”,并转让给小岛。

我从写本的来历上,觉得这两件小岛文书十分可疑,于是和研究景教的林悟殊先生一起,进行深入调查,从小岛文书上的印记、所谓李盛铎题记、开元题记和文本内容等多方面综合考察,结果认为小岛文书很可能是某一或某些古董商人在李盛铎去世后伪造出来的,作伪者对于杜撰唐代景教文献、李氏题记等所需的背景知识,远为不足,故我们不难发现其间之漏洞。我们宣布:从严谨的科学态度出发,对于名为小岛文书的《大秦景教大圣通真归法赞》和《大秦景教宣元至本经》这两件写本,我们不能轻信其为出自敦煌藏经洞的唐代景教文献,也不应在有关景教史或敦煌史的研究中无条件地引以为据。这一看法,已经得到许多敦煌学者的肯定。

因此,弄清楚一件散藏敦煌文献的来历,有时是判断其真伪的最好出发点。同时,了解一件藏经洞文物的流传过程,也可以确定其作为真品的价值。比如美国弗利尔美术馆藏于阗公主供养地藏菩萨像,也有人认为是假的。正如本书第三讲所详细叙述的那样,我们可以明了从这件绢画于1904年由敦煌王宗海送给叶昌炽,又在1930年上海中国书店主人金颂清出售,然后到入藏弗利尔美术馆的全部过程,再加上对绢画的技法、题材、题记内容等方面的综合考虑,我们可以相信这件美术品的真实性。

3、要弄清文书的格式

我们如果看多了敦煌写本,就会对敦煌写经、敦煌公私文书的格式和书法都有所认识,藤枝晃、戴仁也为我们总结出敦煌写本外观的不少特征,但也还有一些特殊情况值得考虑进去。下面以有邻馆藏长行马文书为例来说明这个问题。

图7小岛文书B《大秦景教宣元至本经》

1956年,《墨美》第60号刊出长行马文书专号,收藤枝晃先生长文《长行马》,发表了23件文书的图版,并附有录文和考释。1990年9月16日,由京都大学砺波护先生联系,藤枝晃、池田温、陈国灿先生和我一起参观了有邻馆藏卷。观摩完这些长行马文书后,藤枝晃先生据上面的李盛铎收藏印(德化李氏凡将阁珍藏)和纸张的厚度与一般唐代官文书的不同,对他早年发表的这些文书提出怀疑,而池田温先生从文书内容著眼,认为今人很难作伪。1991年,我转赴伦敦,在英国图书馆整理未刊敦煌残卷,发现S.8877、11450、11451、11458四号经帙上揭出的一批文书,与有邻馆这组长行马文书字体、内容关系密切,有的署名判案者为同一人,显然是同组北庭地区长行马文书无疑。而且,我在1991年7月走访圣彼得堡时,发现东方学研究所所藏Dx.354号中的八件残文书,也是同组文书。英、俄所藏文书的背面纸缝上,都有原文书的编号,与《吐鲁番出土文书》第十册所收《唐天宝十三——十四载交河郡长行坊支贮马料文卷》正同。英藏文书是揭自经帙无疑,这些被古代敦煌僧人用来裱糊经帙的文书,大多按经帙的大小作了切割,一般不宽于28厘米。试看藤枝晃《长行马》一文所给出的有邻馆文书的宽度,均在27—28厘米之间,与英藏的情形全同。唐朝官文书的用纸高度一般在30厘米,因此,在把官文书糊在经帙上时,文书上下往往会被割掉一行或半行字,这就是我们在有邻馆藏许多文书上所看到的情况。细看有邻馆藏的一些文书正背面,还可以发现一些没有揭干净的残纸片,如第13号背有残经块,第30号也有没揭清的残片贴在文书上。由此不难判断,有邻馆的这组北庭长行马文书也是揭自一二个敦煌藏经洞散出的经帙。由此可以推测,有邻馆文书是经过水处理后揭下来的,纸张已经变形,不可能与标准的唐代官文书纸张厚度相同,因此,藤枝晃先生提出的纸张厚度不符的理由不能成立,而印鉴也可能是以后人加盖上去的。所以,有邻馆长行马文书的真实性似无疑义。唯有第41号一件,字体与众不同,书法不像唐朝官吏书写文书的笔法(图8),格式也很别扭,内容也没有超出其他长行马文书的文字,很可能是后人在唐朝旧文书上加笔写成的,也就是说,纸是真的,文书是假的。

图8a有邻馆藏长行马文书(真)

图8b有邻馆藏长行马文书(伪)

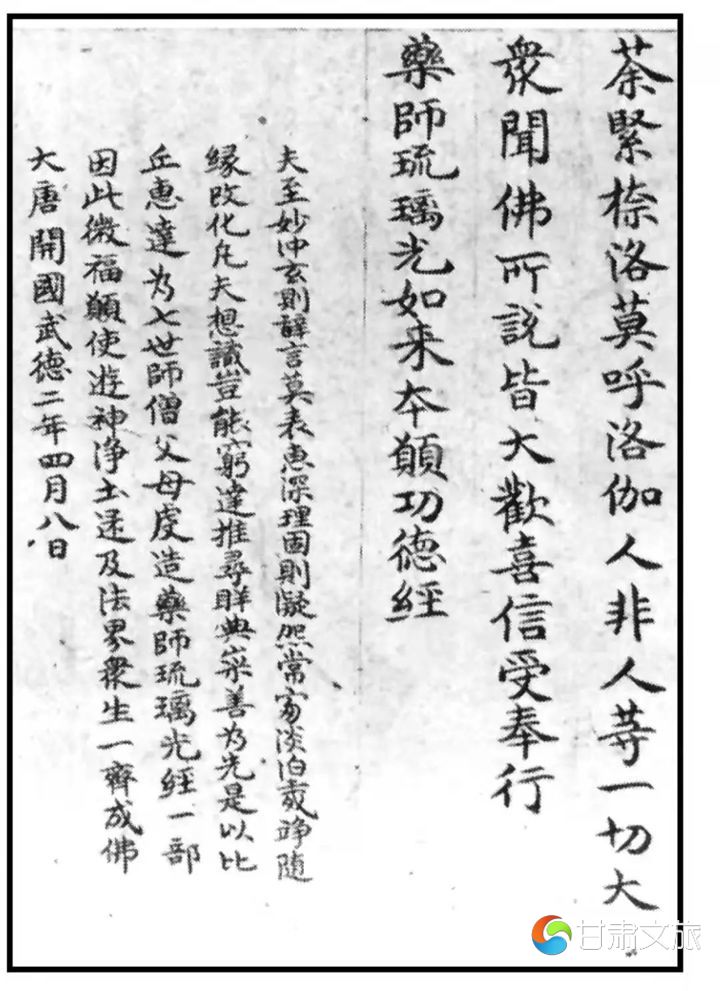

造伪者有时会利用已有的敦煌写本,特别是在普通的写经后面添加题记。但不同时代的题记也有一定的格式,文字也有一些惯用语,造伪者所见不多,因此常常露出马脚。如书道博物馆藏《药师琉璃光如来本愿功德经》题记(图9),先写发愿文,最后是“大唐开国武德二年四月八日”,格式与一般的题记不同,而且年代中“开国”的写法也无他例,非常可疑。还有上举小岛文书《大秦景教大圣通真归法赞》和《大秦景教宣元至本经》,都有开元年间“沙州大秦寺”的说法,而据《唐会要》卷四九所载诏书,天宝四载(745)九月唐朝才把全国的波斯寺改称作大秦寺。作伪者不懂景教历史,出了硬伤。

图9书道博物馆藏《药师琉璃光如来本愿功德经》

总之,敦煌写本的真伪鉴别是十分复杂的问题,写本内容、题记和收藏印是三个应当分别考虑的因素,有的三者全是真的;有的写本是真,而题记、印章是假;有的印章是真,而写本是假;有的三者全是伪造。基于我们对李盛铎藏卷的真伪认识,再来看一些散藏的收集品,我们不否认有些敦煌卷子上有伪印的事实,但这还不能证明卷子本身也是伪造的。有些卷子纪年较早,使人颇感怀疑。但有些世俗文书,是今人很难伪造的。中日收藏写卷者也多从书法角度着眼,所以造伪者多写佛经或四部书。要判别一个写卷的真伪,最好能明了其来历和传承经过,再对纸张、书法、印鉴等外观加以鉴别,而重要的一点是从内容上加以判断,用写卷本身所涉及的历史、典籍等方面的知识来检验它。我们不应轻易否定有价值的写本,也不能把学术研究建立在伪卷基础之上。

作者:荣新江 来源 :《敦煌学十八讲》

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!