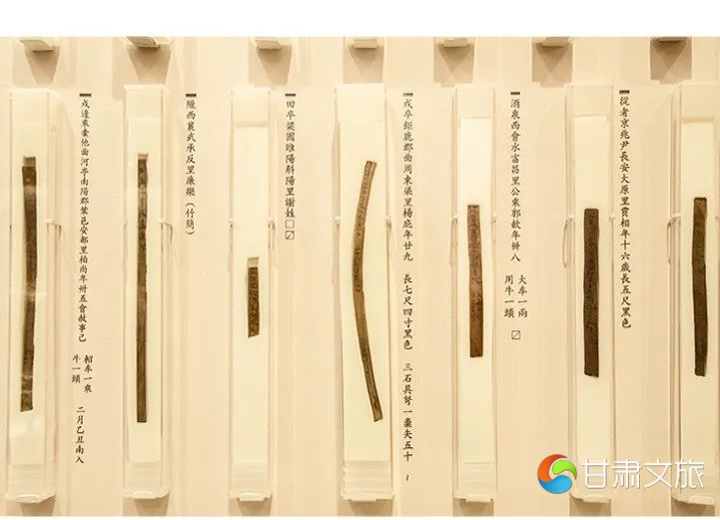

甘肃简牍博物馆是目前中国汉简藏量最大的专题类博物馆,馆藏50129件(组)文物,其中简牍近4万枚。馆藏文物以简牍为主,有天水放马滩秦简、居延新简、肩水金关汉简、地湾汉简、敦煌马圈湾汉简、悬泉汉简及魏晋简牍等,与简牍相伴出土的纸张、丝绸及纺织品、竹木器漆、金属器、动植物标本等文物有1万余件。

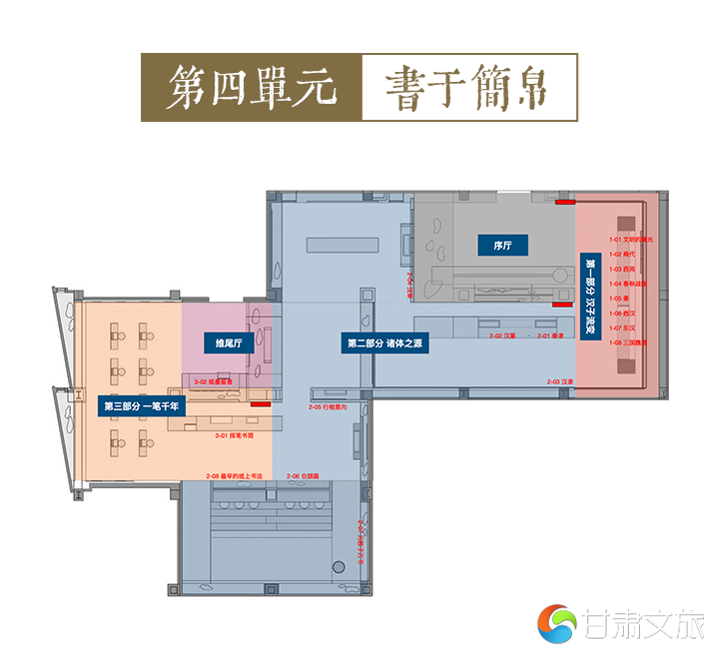

甘肃简牍博物馆基本陈列“简述中国”荣获第二十一届(2023年度)全国博物馆十大陈列展览精品奖。分别从“简牍时代”“简述丝路”“边塞人家”和“书于简帛”四个部分讲述简牍发现的历史、简牍中壮阔的丝路故事、汉代边塞人家的日常生活和汉简中蕴含的书法艺术。

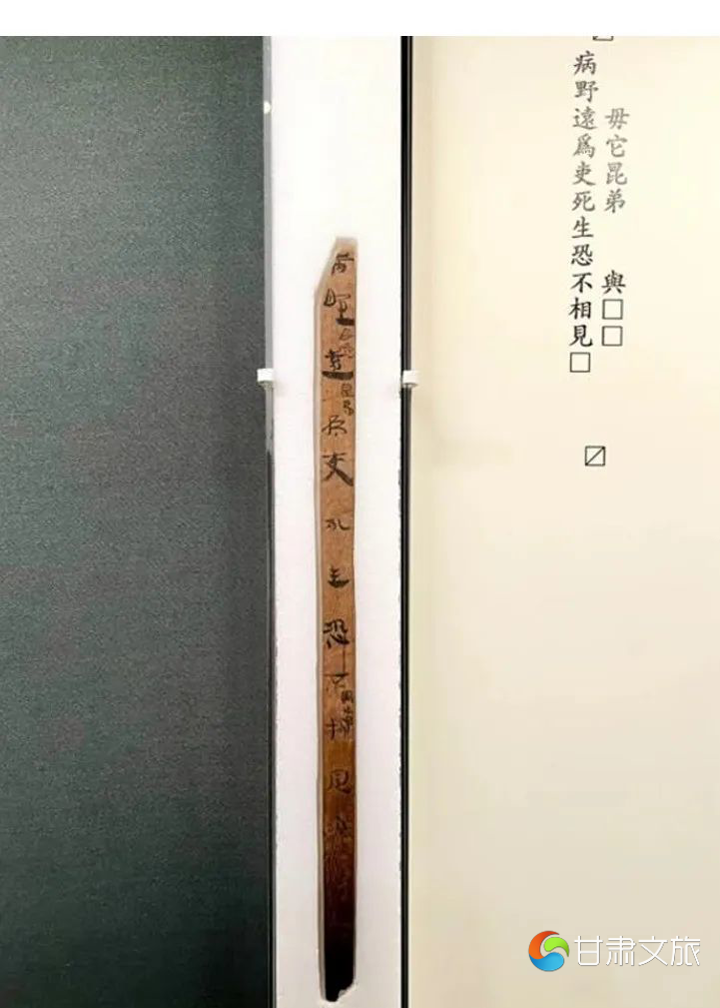

在“简牍时代”单元,简牍作为主要书写载体,时间跨度从殷商至两晋,内容涵盖简牍基础知识、甘肃简牍考古成果、文化学术意义及简牍学发展脉络。展厅陈列敦煌汉简、居延汉简等,配合多种展陈形式,让观众全面认识简牍。

“简述丝路”单元以甘肃在丝绸之路的关键位置为背景,通过壁画展示丝路场景,引出邮驿制度及相关国宝文物。悬泉置遗址互动屏展示汉代烽火制度,体现丝路交通与军事防御联系。

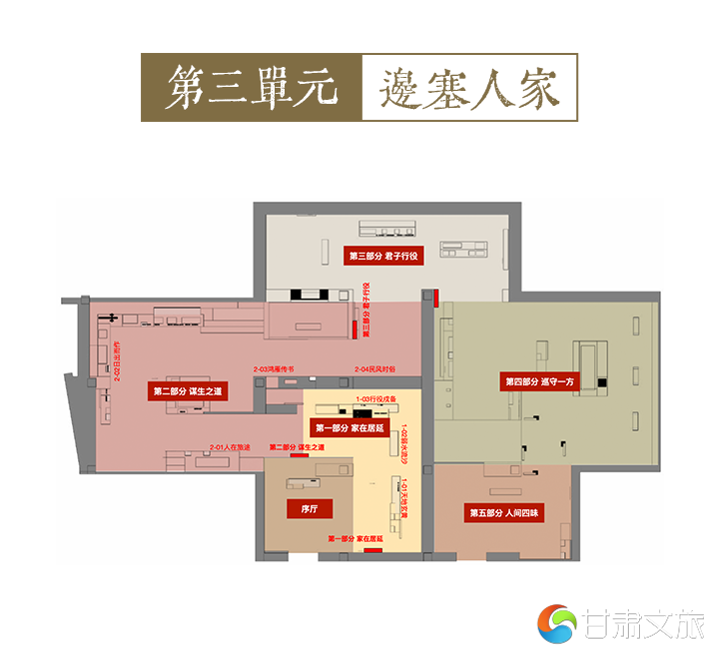

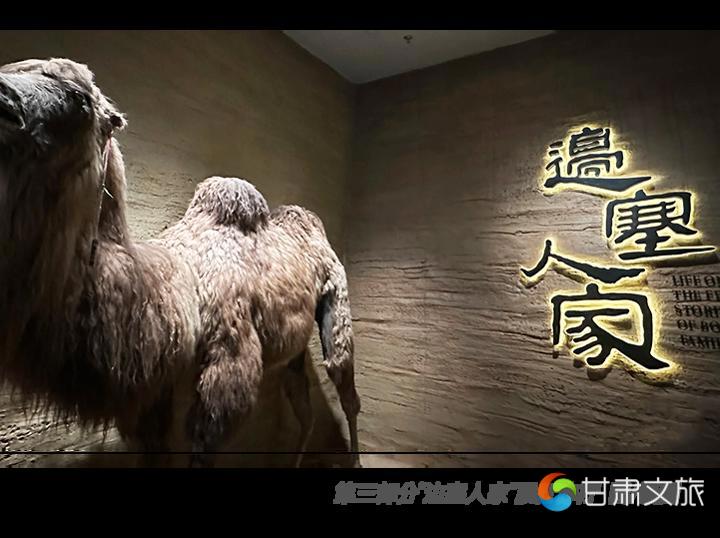

“边塞人家”单元通过展示汉代居延地区的自然环境、历史背景、移民生活、劳作方式、书信文化、风俗习惯、官员职责、教育养老、疾病医疗以及丧葬习俗等内容,以边塞来信为线索,生动再现了两千年前边塞人家的生活图景。

“书于简帛”单元从书法角度解读简牍文化,从“汉字流变”“诸体之源”“一笔千年”三个小节出发,通过高科技互动设施,加深观众对简牍书法艺术的理解。

简牍作为历史的见证,承载着中华文明的记忆。然而,如何阐释好简牍背后丰富内涵却不容易。为应对这一挑战,甘肃简牍博物馆采取了一系列富有创意的措施。例如,为了弥补二维展品劣势,博物馆利用AR技术,结合短视频、微电影和动画短片等多媒体形式,将简牍背后的故事生动地呈现出来。通过AR技术投射出的虚拟影像,博物馆馆长、讲解员等角色可以栩栩如生地出现在观众眼前,为他们讲解简牍发掘和保护的过程,并介绍其基本情况,同时呈现出简牍被发现、被整理、被研究的历史画面。

这种虚实结合的演绎形式不仅生动地还原了历史情境,更重要的是,它为观众提供了一种全新的互动体验。通过聆听虚拟角色的讲述,观众可以更直观地了解简牍的历史和文化价值,同时也能够更深入地理解展品的背后故事。视频或还原简牍考古发掘情景,让观众仿佛置身于考古现场,亲眼目睹简牍出土的过程;或聚焦于戍卒的情感世界,通过讲述他们日常劳作,巡防戍边。观众甚至可以输入个人信息,生成专属的“符传”(符传是指古代传达信息的一种通行证,通常用来表示使者的身份和权限),回到简牍被书写的年代。这种体验式的互动方式让观众亲身参与到古代边塞生活的模拟情境中,对简牍所涉及的古代通关制度有了更直观的理解。

来者的身份信息、出发之地、所乘交通工具,以及目的地等元素,被具象于半人高的电子屏幕上,成为汉代现实需求的生动展示。彼时,由于人员往来频繁,为了保障社会秩序、维护边塞安全、促进贸易交流,详细记录人员出行信息显得尤为重要。如今,观众通过在屏幕上输入信息,模拟古人出行。当观众输入现代文字,屏幕上便呈现出汉代的制式符传。尽管符传在当下已失去实用意义,却在此刻被赋予全新价值——简牍不再只是冰冷的考古对象,而是升华为文明对话的媒介。它跨越时空,连接古今,让观众得以与古人“对话”,感受古代社会的运行规则。与此同时,它也紧密关联着地方情感认同,在体验过程中,观众被展览技术牵引,穿越千年的时光长河,扎进历史的深邃怀抱。这片土地所承载的灿烂历史文化,不再是书本上枯燥的文字,而是以一种鲜活且充满温度的姿态扑面而来。

此刻,先辈们的生活场景、思想观念,仿佛近在咫尺,触手可及。

人们在与历史的对话中,不断反思着自我与历史、个体与地域之间千丝万缕的联系,从而更加深刻地认识自我,明晰前行的方向。

现如今,简牍的意义远远超越了简单的文字记录范畴,是历史地理学领域中极为重要的空间实证,为研究古代社会提供了独特的视角。

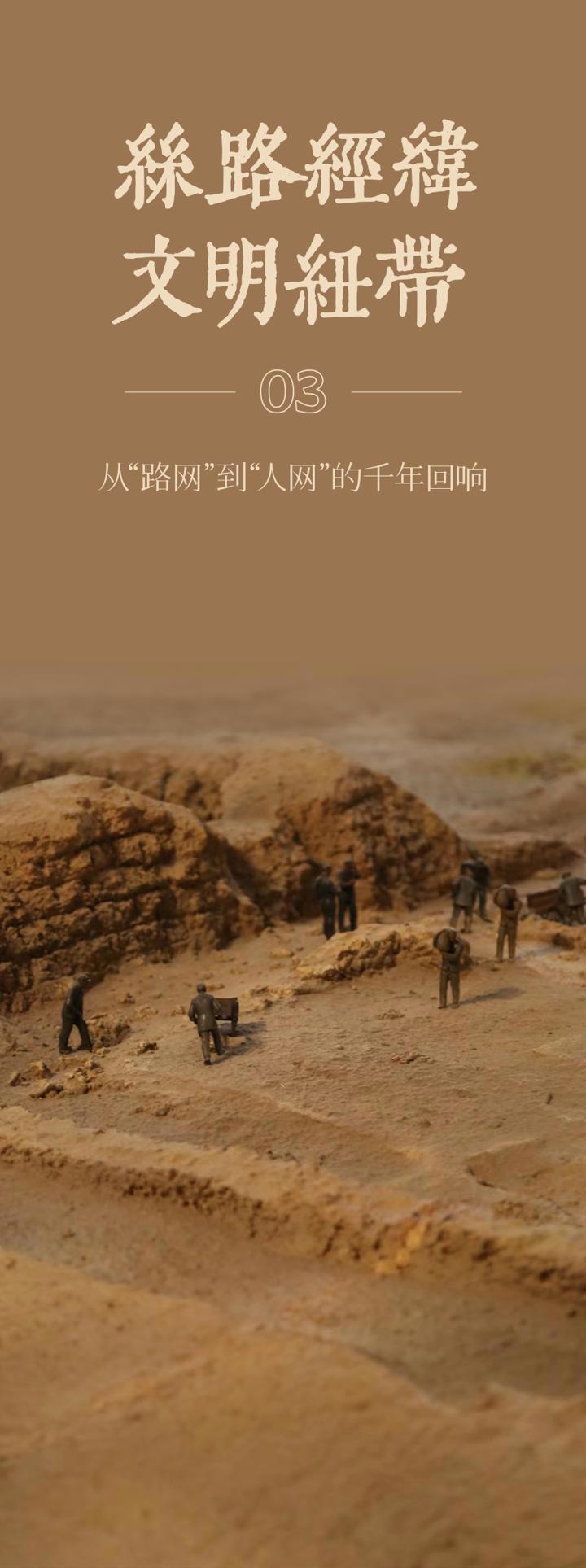

在“路网”物质性的呈现方面,居延里程简和悬泉里程简堪称关键“钥匙”。悬泉里程简记载了从武威到敦煌沿途经过的置与置之间的里程,它与居延里程简相互补充、印证,共同勾勒出从敦煌向西的行驶路线。这些简牍详细且精确地记录了汉代丝绸之路沿线的交通路线和里程讯息,绘就了书写在竹简上的古代交通地图。邮亭,承担着传递邮件、公文的重要职责,保障了信息在帝国境内的快速流通;驿站,则为过往的行人、商旅提供了休息、补给以及换乘交通工具的场所。沿着丝绸之路而行,邮亭和驿站星罗棋布,间隔有序地分布在道路两侧,构成了一个完整的交通服务体系。

通过对这些简牍的研究,不仅可以直观地了解到汉代交通网络的布局,还能进一步推断出当时交通的发展水平。根据驿站之间的距离设置和交通工具的配备情况,可以推测出当时人们的出行速度和运输能力。而且,这些交通路线也直接影响了贸易往来的路线,商人们沿着这些道路将中原地区的丝绸、瓷器、茶叶等特产运往西域,又从西域带回了珠宝、香料、良马等珍稀物品,促进了不同地区之间的经济交流与繁荣。

而在“人网”社会性的展现上,简牍同样发挥了不可替代的作用。丝绸之路作为连接东西方文明的重要纽带,人员往来极为频繁,不同地区、不同民族的人们在这里汇聚,通过各种活动相互联系、相互影响,形成了一个错综复杂的人际关系网络。简牍中记载的丰富内容,正是这一“人网”的生动写照。

根据简牍关于商贾之间的贸易记录,通过交易的数量、价格以及交易的时间和地点,都能够设想出当时的贸易场景。

除了商业活动,使者往来也是丝绸之路上重要的交流方式。简牍中不乏对西域使者在汉朝活动的记载,他们带着本国的特产和文化,前来与汉朝进行外交访问和文化交流。这些使者不仅传递了政治信息,还促进了不同文化之间的相互了解和融合。同时,简牍中关于文化传播的记录也十分丰富,比如汉朝的礼仪制度、农耕技术、文字语言等在西域地区的传播,以及西域的音乐、舞蹈、宗教等文化元素在中原地区的流行,都展现了当时“人网”图景,让我们看到了古代丝绸之路不仅仅是一条贸易通道,更是一个多元文化交流、不同民族融合的大舞台。

在文化传承与交流中,甘肃简牍博物馆凭借其独特的展览内容、创新的陈列方式以及先进的技术应用,助力观众在与简牍的深度互动中深化文化理解、增强地方认同,成为一座连接历史与现代、文化与公众的重要桥梁。让古老的简牍从历史的尘埃中走出,跨越时空的阻隔,以鲜活且充满魅力的姿态呈现在观众面前。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!