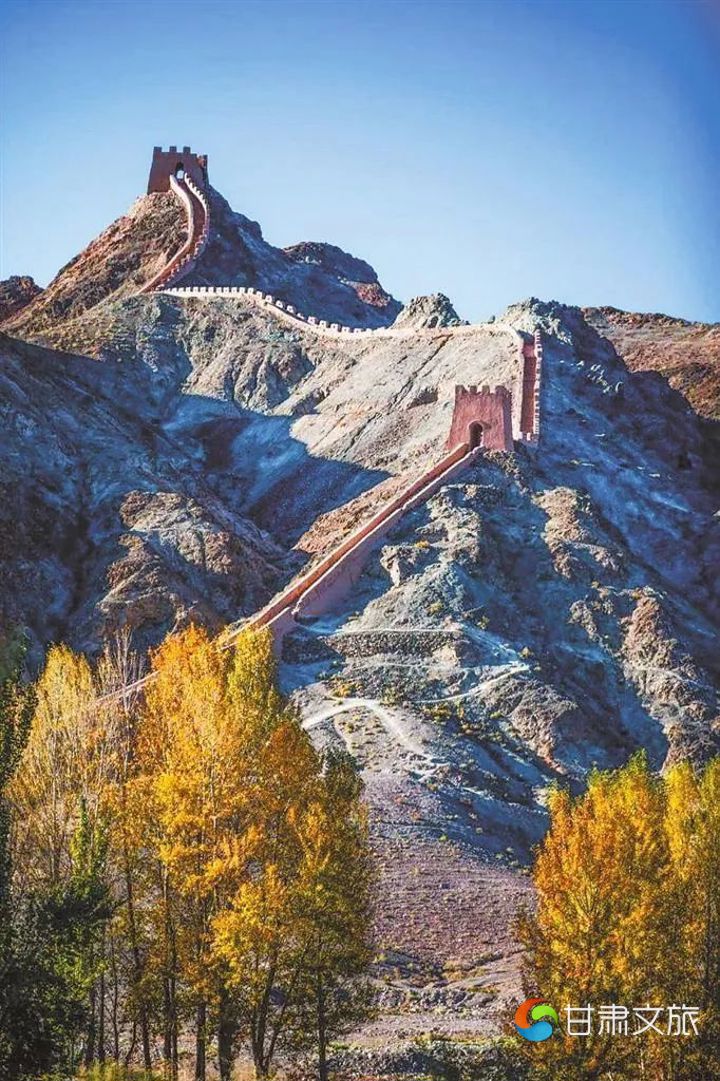

嘉峪关悬壁长城

古人过年,也图个热闹,各种庆典和民俗活动精彩纷呈。然而总有人在万家灯火、阖家团圆的时候依然坚守在岗位。

“戍客望边邑,思归多苦颜。”戍守在长城上的将士们,并不能像普通百姓那样回家过年。这最主要的原因就是边关重地,始终都需要有人确保安全稳定。所以,在古代,将士们过年只能待在军营之中,守在长城之上,枕戈待旦,时刻准备防范敌人的袭击。本是一个团圆的节日,但是将士们因为不能回家,只能在军营把彼此当成家人,一起过大年。他们还会严格按照迎接新年的程序,辞旧迎新、上坟祭祖等,只为了寄托对故乡亲人的思念。

每逢佳节倍思亲

据稗官野史记载,守卫在长城上的将士们,别看他们平时大大咧咧,很是粗放,但是到了过年这一天,这些官兵就像小孩一样,年长的扮父母高堂,岁数相仿的扮兄弟,新兵扮孩童子孙,模样英俊的扮姑娘媳妇,一个三世同堂的大家庭立马组装完毕。既是过大年,那就得严肃认真、庄严神圣。大家早早起来,在军营里、长城上,洒扫庭院,“送穷”“迎富”“跳灶王”,上坟祭祖,吃年夜饭,给长辈磕头,棠棣、妯娌之间行礼,一切过大年的礼节程序一个不落。大家用这种游戏方式,在遥远的长城地带,追忆和重温在家过年的甜蜜温馨。

每逢春节,吃好喝好,自不必说。在唐朝,有一份史书记载的菜谱:1人2升酒、2斤牛肉、5合白米、2张薄饼、1枚馒头、1张蒸饼、3盒食羹、5两蔬菜、1两姜、3两葱、1合醋,还有牛羊头肉和蹄子、酱羊肝、酱猪肝等。然后,大家围成一个圈,行着酒令,碰着酒杯,时不时抱头痛哭,也是聊以安慰,以减少相思之苦。从记载上看,有酒有肉,也算丰盛!

长城脚下年味浓

众多的边塞简牍不仅记录下了泱泱华夏波澜壮阔的历史篇章,也记录着两千年前春节期间的人间事、烟火情。一枚汉代边塞出土的汉简激活了2000年前那段尘封的记忆:

时间是汉宣帝五凤二年正月甲寅(公元前56年2月1日),大致是过年的日子。地点是玉门都尉大煎都候官所辖地域为玉门都尉防区的西段,这里是汉王朝西北最远的哨所。步昌燧的烽火台和坞院建在榆树泉盆地边缘东面沙丘上,这里居高临下,地势开阔。步昌燧属玉门都尉大煎都候官所属一部。部是候官的下一级,介于候官和烽燧之间,设有士吏、候长,驻扎8名士卒,管辖5座烽燧。这天,天刚蒙蒙亮,步昌士吏拓和他的战友们便早早起来,开始了紧张而有序的一天。拓用洪亮的声音读完公文。公文只有57字,用隶书工整地写在一枚简牍的正反两面,格式简单,内容简明扼要:十二月癸丑大煎都候丞罢军别治富昌燧谓部士吏写移书到实籍吏出入关人畜车兵器物如官书会正月三日须集移官各三通毋忽如律令。

公文发文时间:十二月癸丑,为1月31日,即前一天;签发人职务名字和发文机关。签发人是大煎都候丞罢,候丞是候官的副职;发文的地点富昌燧,富昌燧距步昌燧东北约15公里处,也是大煎都候官领属烽燧。公文核心内容,也是戍卒必须执行的命令:按照官书要求,人员必须实名制出关,管控、限制畜、车、武器等出关流向西域;相关期会要求,即在后三天内,各三通,每天汇总上报执行情况。分配完任务后,戍卒们便开始行动了,带上长椎、长斧、长棓等武器。当天的午饭都要在外面吃,还要用皮囊带足水,带上糒。糒即干饭、干粮,塞上戍卒外出巡逻、劳作经常吃的食物。最后,士吏拓下令端出他们的晚餐:黄澄澄的小米饭,香喷喷的炖肉。戍卒们劳累了一天,看见晚餐个个垂涎欲滴,即刻大快朵颐,笑声洋溢在烽燧内外。

根据陈垣先生《二十史朔闰表》可知:五凤二年正月甲寅日,即公元前56年2月1日,乙丑牛年大年初一。汉朝的正月初一被称为“三朝”“岁旦”“正旦”“正日”等。这一天,驻守在步昌燧的戍卒们学习、背粟、耕画天田、买肉,还领到了过年津贴,吃了一顿有肉的“年夜饭”。

这是长城地带特有的过年方式,越是过年,越是要提高警惕。古时候的将士,难免有生性急躁者,军法有时候并不管用,尤其是过年,喝酒闹事是难以避免的。为了更好地管理部署,只能靠组织比武练兵来约束将士们。当然,在“春风不度”的边塞,总有“不教胡马度阴山”的豪气和“醉卧沙场君莫笑”的豪迈。战争很残酷,如果没有那些过年还在戍守边关的将士们,古代的百姓又怎能这么平稳度日、开心过年!

驻守长城过春节

作为明清时期西部最重要的关隘,嘉峪关长城上的春节又是怎么度过的呢?当时的嘉峪关既是军事防务之关,又是丝绸之路上东西贸易往来之关。西域和内地出入关的使者、官员、商贾客旅等过往者均在这里住宿停歇。没有战事的时候,他们还时常在这里聚会,宴饮、歌舞、吟诗、热闹非凡。过年的时候,有钱人家要请有名的戏班子为当地百姓演出,从腊月到正月,嘉峪关一带的富户,纷纷慷慨解囊,各地的秦腔戏班子轮番上演,迎来了热热闹闹、红红火火的春节,长城上的戏台,也格外热闹。

明清至民国初年,嘉峪关关城演出秦腔的场地有两处:财神庙戏楼,修建于清末,是关内较大的一座庙院,院内青石铺路,有五间大殿,坐西向东,庙门南开。并且在财神庙大殿对面修建了一座戏楼为晚清歇山顶式建筑。在戏台到大殿之间还修建了天棚九间。1943年,财神庙拆除,戏楼也同时被拆除了。关帝庙戏楼(现存),明朝中期修建,万历六年(1578年)奉命镇守嘉峪关的酒泉人佘动带头重修。乾隆五十七年(1792年),游击将军袋什衣主持重修。关帝庙戏楼是当时守城官兵、城内居民及过往商旅的娱乐场所。戏楼位于朝宗门斜对面,南闸门内侧,关帝庙对面。它的形制是典型的中国传统古典戏台。关帝庙戏台上现存有一副意义深远的对联,在两侧的八字屏风砖上刻有:“离合悲欢演往事,愚贤忠佞认当场。”

嘉峪关长城上,官兵将士还会举行练武竞赛。这里面有传统保留项目,如蹴鞠、相扑等。此外,刀枪剑戟斧钺钩叉,也会编排衍生出众多竞技项目,诸如单兵对决、骑马射箭等。《辽史·礼志》有载,军人过年经常举行射柳祈福大赛,“分朋赛射柔条断,赢得神箭誉满营”,负者还要向胜者进酒。可以想象,这类比赛的场子一开,四面挂上彩头红花,军人的荣誉感高涨满格,又趁着过大年的兴奋劲,绝对不乏热情和人气。

按说,自从有了火器之后,军营应该不缺烟花爆竹来助兴,但火药毕竟稀罕。冷兵器就不一样了,刀枪用完了磨磨照旧锋利,箭射出去捡回来还可以接着用。

据文献记载:大概从腊八这天开始,嘉峪关长城军营里也跟当地老百姓一样,杀猪宰羊,欢天喜地准备过年。老兵带着新兵干,州县也送来肉粮慰问,大家其乐融融。过年最重要的就是那顿除夕年夜饭。整个军营张灯结彩,大长桌一摆,桌上美味佳肴琳琅满目,大罐美酒浓香扑鼻。几十人绕桌一坐大快朵颐。行酒令、划拳,那也是必不可少的。听着营门外不远处的老百姓院落里噼里啪啦爆竹声响成一片,军士们似乎感受到了些许在家过年的味道。

平时烽火台和长城上的士兵一般以粟和麦子多的饼子为主,有时也吃大米做的炒米,用水泡开,算是现代方便面的始祖了。当给养充足时,他们也会做饭,改善一下伙食。他们还会进行一些娱乐活动,在长城的遗址上,就出土过早期的象棋和围棋。

嘉峪关关城属于长城的核心地带,城内设有军营,除了烽火台和长城上的官兵,其他的戍边官兵都住在这里。这里的条件就好多了,有官衙、校场、宿舍、议事厅等设施。住在这里的士兵,有时轮换到烽火台和城墙上值守,有时还要负责开荒种田。

过年期间,外出巡逻的戍卒,还有机会捕捉到野味。嘉峪关长城博物馆中就收藏有一枚汉代的猪蹄,估计就是当时捕获的野味。 来源 :甘肃日报

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!