李学勤先生是享誉世界的古文字学家、文献学家和历史学家。他终身研究古代文明,在古史研究的多个领域,都做出了超迈前人的卓越成就。

近几十年来,李先生长期关注西北简的整理研究,对我们今天简牍学的教学、科研以及人才的培养、队伍的形成产生了深远的影响。下面仅就笔者的亲身经历,回忆李先生对西北简牍研究的支持与关注。

01 、上世纪七十年最早参与了新出居延汉简的整理

1972年银雀山汉简的发现、1973年长沙马王堆汉墓简帛的发现以及1974年居延新简的发现,是当时考古学界震惊中外的重大成就。国家有关部门为了集中整理这批出土文献,在文化部成立古文献研究室,调集全国各方面专家,分成几个小组,在北京沙滩的红楼集中整理释读。李先生其中参与整理的中青年专家之一。甘肃文博部门发掘的居延新简,最初的分工整理是在古文献研究室主任唐长孺先生的主持下,由古文献研究室于豪亮、李均明、中国社会科学院历史研究所谢桂华、朱国炤以及甘肃方面的初世宾、任步云、何双全等同志参加。李学勤先生本来是要参加居延新简的整理,但由于其他原因造成了遗憾。他曾在一篇序言中谈到:“我曾同于豪亮先生一起承诺整理新居延简的任务,但由于马王堆帛书的工作繁重,又应邀前往英国剑桥大学,我实际未能做什么实际的事。” 但是,他却参加了最后的定稿。《居延新简》的前言中记述:“甲渠候官和甲渠塞第四燧出土简牍的释文,经过多年反复对照简影和核对原简,前后数易其稿,于一九八三年九月至翌年元月在北京经过集体讨论定稿。一九八四年九月,在文化部古文献研究室主任唐长孺先生主持下,张政烺、裘锡圭、李学勤、徐苹芳等先生应邀对其中疑难释文提出过宝贵意见。”可见,李先生对《居延新简》的整理出版,是参与者之一。

02、 对创办《简牍学研究》的支持

上世纪末的1995 年,为使西北简牍的整理研究形成优势学科,西北师范大学历史系同甘肃省文物考古研究所建立合作关系,招收培养硕士研究生。同时在此基础上,于1997年合作创办了《简牍学研究》(不定期连续出版物)。起步伊始,希望发表李先生这样的大家名家的稿子,以扩大刊物的影响。每次约稿,李先生都是有求必应。

从1997到2004年,《简牍学研究》出版了前四辑,除第二辑外,每期都有李先生的文章。2004年,笔者时为考古研究所副所长而且专门负责简牍整理,同时在前一年还被西北师范大学聘为博士生导师。以双重身份参加了简牍学的教学科研和刊物的编辑。第四辑约稿时,专门给李先生打电话,请他能够写稿给《简牍学研究》以支持。现在手头翻出一封他的回函和原稿:“张德芳先生:承约为《简牍学研究》(四)写一小文,因公忙,今日始能完稿,寄上请指教,收到如能赐一电话,尤为感谢!”寥寥数语,至今读来,仍然为之动容。《简牍学研究》至今已经出了十四辑,在学界有了一定影响,在同类刊物中也占有一席之地,与当年起步时李先生等人的大力支持是分不开的。

2013年,甘肃省委省政府经中央批准,建立了第一个国家级的文化发展战略平台“华夏文明传承创新区”,制定了“一带”“三区”“十三板块”即“1313”的发展战略。为适应形势要求,为社会各界提供甘肃历史文化的智力支持,由西北师范大学刘基教授主编,推出了《华夏文明在甘肃》一书,详细介绍了甘肃的历史文化和资源优势。李先生百忙之中专门为之作序,给予充分肯定:书中的“论述和分析,有助于以更大的力度全面提升甘肃文化的凝聚力、影响力和竞争力,切实做好文化资源的传承保护和创新发展,使华夏文明博大精深的内涵更加丰富璀璨。”为本书的传播和普及提供了有力支持。

西北师大副校长田澍教授说,为建设“华夏文明传承创新区”提供智力支撑和决策咨询服务,学校专门成立了“华夏文明传承发展协同创新中心”,聘请全国知名学者担任兼职教授,以扩大影响。党委书记刘基教授带领有关方面负责人田澍、张兵等人登门造访,聘请李先生为西北师大特聘教授。在其后的几年里,由李先生参与的导师组,招收培养了多名“华夏文明”的博士研究生,为西北师大壮大了导师队伍,扩大了学科影响。也为甘肃的“华夏文明传承创新区”建设贡献了力量。

03同甘肃简牍博物馆、西北师范大学创建了整理保护和培养人才的合作平台

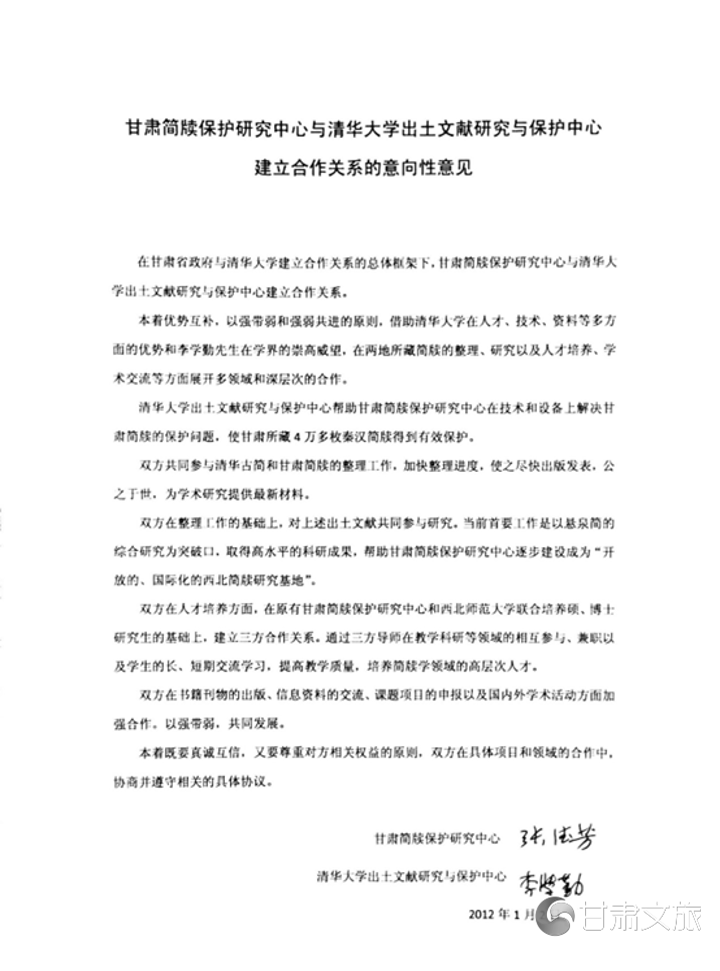

上世纪七十年代在金塔、额济纳一线出土的居延新简,只出版了上文所说的“甲渠候官和第四燧”,其余“肩水金关”一万多枚汉简,尚未整理出版。九十年代初期在敦煌悬泉置遗址出土的二万多枚“悬泉汉简”,也需要尽快整理。2012年,我作为甘肃简牍保护研究中心(是年底在此基础上成立甘肃简牍博物馆)主任,希望同清华大学出土文献研究和保护中心优势互补,合作共赢。而李先生作为清华大学“出土文献研究与保护中心”的主任也有此意向。经过多次电话磋商,于2012年1月12日,由笔者同李先生分别代表双方单位签署了“甘肃简牍保护研究中心与清华大学出土文献研究与保护中心建立合作关系的意向性意见”。大意是,在甘肃省政府和清华大学建立合作关系的大背景下,“本着优势互补,以强带弱和强弱共进的原则,借助清华大学在人才、技术、资料等多方面的优势和李学勤先生在学界的崇高威望,在两地所藏简牍的整理、研究以及人才培养、学术交流等方面展开多领域和深层次的合作。”“双方在整理工作的基础上,对上述出土文献共同参与研究,当前首要工作是以悬泉简的综合研究为突破口,取得高水平的科研成果,帮助甘肃简牍保护研究中心逐步建设成为‘开放的、国际化的西北简牍研究基地’。”“双方在人才培养方面,在原有甘肃简牍保护研究中心和西北师范大学联合培养硕、博士研究生的基础上,建立三方合作关系。通过三方导师在教学科研等领域的相互参与、兼职以及学生的长、短期交流学习,提高教学质量,培养简牍学领域的高层次人才。”(协议原照)协议签署后,清华大学和甘肃方面也都按照协议精神采取了相应举措。黄德宽教授作为李先生的接班人,亲率清华团队参加了2019年9月中旬(正值中秋佳节之际)在敦煌召开的“《悬泉汉简》第一卷后期整理和审稿定稿会议”。在其后的各卷整理中,中心副主任刘国忠教授和李均明教授、刘绍刚教授、侯旭东教授以及郭伟涛副教授都是整理团队的重要成员,全力参加了前四卷的后期整理。李先生虽然生前没有看到,但他开创的事业,我们一定会圆满完成。还有后四卷的工作,我们还将继续履行当年的协议,认真完成后四卷的整理出版。

04 、参加“甘肃省第二届简牍学国际学术研讨会”,带来了清华简的最新发现

1991年8月,甘肃省举办了第一届简牍学国际学术研讨会,当时名流云集,盛况空前。但是刚刚上任中国社科院历史研究所所长的李学勤先生没有顾得上出席会议。事过20年后的2011年8月,我们又在同一时间(8月25-26日)、同一地点(兰州饭店)召开了“甘肃省第二届简牍学国际学术研讨会”。会议由甘肃省文物局主办,甘肃简牍保护研究中心、甘肃省文物考古研究所、甘肃省博物馆、西北师范大学文史学院承办。笔者作为简牍保护研究中心主任、考古研究所副所长、西北师大博士生导师,在各单位领导的支持下,承担了组织、策划、协调等各方面的具体工作。

8月25日上午的开墓式上。除了相关领导的讲话外,李先生对简牍学百年来的整体发展作了概括回顾和现状介绍。并且第一个大会报告,《清华简关于秦人始源的重要发现》。清华简《系年》的第三章有:

飛 (廉)東逃于商盍(蓋)氏。成王伐商盍(蓋),殺飛 (廉),西遷商盍(蓋)之民于邾 ,以御奴 之戎,是秦先人。

简中记载的秦的先人是周成王时从东方迁到“邾 ”的“商奄之民”。而“邾 ”就是“《尚书?禹贡》雍州的“朱圉”,《汉书?地理志》天水郡冀县的“朱圄”,在冀县南梧中聚,可确定在今甘肃甘谷县西南。” 这一重大发现把清华简的研究同早期秦人的起源结合了起来,同甘肃的古史研究和历史地理结合了起来,令人耳目一新。此文在会议上首发,紧接着在2011年9月8日的《光明日报》上全文发表,在学术界引起很大反响。

当时的省委领导十分重视甘肃的简牍学研究和文化发展,也同时关注清华简的研究状况。李先生来甘参加会议,引起省委领导的高度重视,陆浩书记在百忙中于8月25日早晨专门安排时间,请李先生一行共进早餐,以示对李先生一行的热烈欢迎和隆重接待。当时参加宴请的除李先生外,还有一起随行的赵平安教授、李均明教授、刘国忠教授、苏竣处长和李师母徐维莹。甘肃方面作陪的有省委秘书长刘立军、文化厅厅长邵明、文化厅副厅长兼文物局局长杨惠福。我本人由于会议组织者的身份亦叨陪末座。席间,陆浩书记表示了对李先生一行的真诚欢迎和对简牍研究的关心支持,李先生也表示了感谢之意和对甘肃简牍研究的希望和关注。

会议期间,李先生一行赴甘谷毛家坪遗址进行了考察。具体情况,在当年9月9日清华大学庆祝教师节大会上的发言中,李先生作了热情洋溢的描述:“‘清华简’确实是重大发现,而且随着整理研究的进展,简的内涵正像一座“富矿”一样,逐步被发掘和展示出来。可以在这里向大家报告的是,最近我们在‘清华简’整理报告第二辑的准备工作中,又有一系列重要发现。例如关于历史上秦人(秦国、秦朝的秦)起源的重要发现,我想是真正做到了‘重写我们的古代历史’。通过研究,上个月23日,我们在甘肃省领导的帮助支持下,前往甘肃省甘谷县朱圄山和附近遗址(见于《尚书·禹贡》)做了考察,并在兰州的国际会议上作了报告,说明找到西周初年(约公元前11世纪)秦人最早居住地的线索。再过几天,这个月的18日,我们还要在山东莱芜的学术会议上报告,因为秦人就是从那一带被流放到西方的。有关这件事的报导文章,昨天(9月8日)已经在《光明日报》发表。”

05 、对西北简牍的研究和关注

作为一代宗师,李先生其实对全国出土文献的整理研究有一个整体的规划和布局,在集中力量关注甲骨文、青铜器和战国古简的同时,也随时关注西北秦汉简牍的研究进展。他曾发表过多篇这方面的文章,如《谈张掖都尉启信》(《文物》1978年第1期)、《放马滩简中的志怪故事》(《文物》1990年第4期)、《四支居延汉简的故事》(郭长久主编《博导晚谈录》,天津人民出版社,1998年)等等。

给笔者印象深刻者举其一例,《湖南大学学报》2005年第5期上发表了李先生的《论汉简、钱范所见纪年超长现象》一文,文中对钱范、汉简中的纪年超长现象作了解释,而且大量引用了笔者在《简牍学研究》第四辑上发表的《悬泉汉简中若干纪年问题考证》一文的内容。开宗明义:“前几年曾接西安来信,询及西汉五铢钱范有的纪年与史书不合的问题。最近在《收藏》2005年第7期上,读到西安王泰初《汉宣帝五年陶范》一文,发表本始五年、地节五年各一例,都超出了史书所见的年号长度。对于这种现象,我本想提出一些看法,恰好又读到《简牍学研究》第4辑张德芳先生有关悬泉简中同类年号的论文,颇受启迪。现以张文为基础,多少做出引申,与读者商榷。”

还有:“河平元年(公元前28年)前一年是建始四年,这年原为建始五年,至三月诏改为河平元年,史书于是以河平纪年,建始五年便不见于文字了。在这一年书写的简牍,自当直接反映改元前后的实际。张文指出:‘悬泉简中有8枚建始五年简,而河平元年纪年简有19枚,共27简。建始五年8简中有月朔和干支者6枚,有3枚记正、二月之事,有3枚延至三、四月,而河平元年19枚中则绝无正、二月记录。’”

“对于悬泉置来说,即使朝廷的改元是从新年元旦开始,有关通知也每每要拖后两三个月才收到,这便是悬泉简大多数超长年号的产生原因。张文列举的这种年号,从昭帝到新莽,一共有20例,除去元帝建昭六年一例没有保存月日,成帝阳朔五年一例原简不清,可推考的18例,其间13例的月份大多在正、二月,最晚不过四月,都可以用这样的理由来解释。例如张文所说,简云:‘元凤七年正月乙亥朔甲子’,昭帝‘元凤七年即元平元年,前74年。正月乙亥朔,甲子为二十六日??。此简乃岁末年初,七年记六年事,沿用六年年号。悬泉简中尚有元平元年纪年简5枚,记二月以后事。两个年号6条纪年简,前后衔接,记同一年事。’”

“又有一个特例,是哀帝建平五年和六年(公元前2、1年),即元寿元年和二年(《汉书·哀帝纪》)。张文说明,悬泉简‘有建平五年记事简27枚,但无元寿元年简’,有‘建平六年的纪年简3枚’,‘元寿二年简13枚’。后者建平六年简都在正月,有十四日、十九日。由此可见,当地实际没有使用元寿元年纪年,只是到所谓建平六年正月以后,才使用了元寿二年纪年。张文非常细致地指出:‘有一个值得注意的问题是,建平五、六年纪年简,普遍没有月朔记载,有的只有干支,而且如??十二月辛巳的干支还有错误。’”

先生的文章对纪年超长问题,又有了进一步的提升和推进,读来颇多受益。先生的行文、出注不愧大家风范。不管引用哪里的材料,都注明出处。来源有据,言之成理。同时下以抄袭剽窃为能事的败坏学风,形成天壤之别,这对后辈晚学是难得的垂范和激励。

2024年5月22日

于兰州十里店寓所

(作者为甘肃简牍博物馆首任馆长、西北师范大学简牍学首席专家,学术委员会主任)

(本文原刊于《一些的一切,一切的一些:李学勤先生90诞辰座谈会纪念文集》,清华大学出版社,2024年12月) 来源 :金城学史

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!