公元前221年,秦始皇统一中国,为了巩固统一的国家政权,采取了一系列重大措施,其中很重要的一条就是颁布诏令统一度量衡,现存于镇原县博物馆的秦始皇二十六年铜诏版正是当时的历史见证。2000多年后的今天,我们还能够见到秦始皇当时颁布的刻有这个诏令的诏书实在难得。

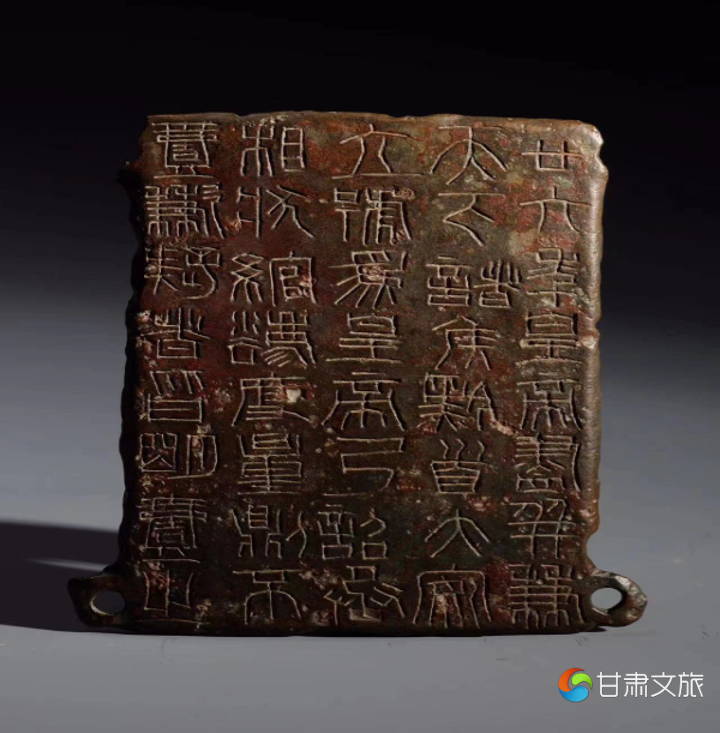

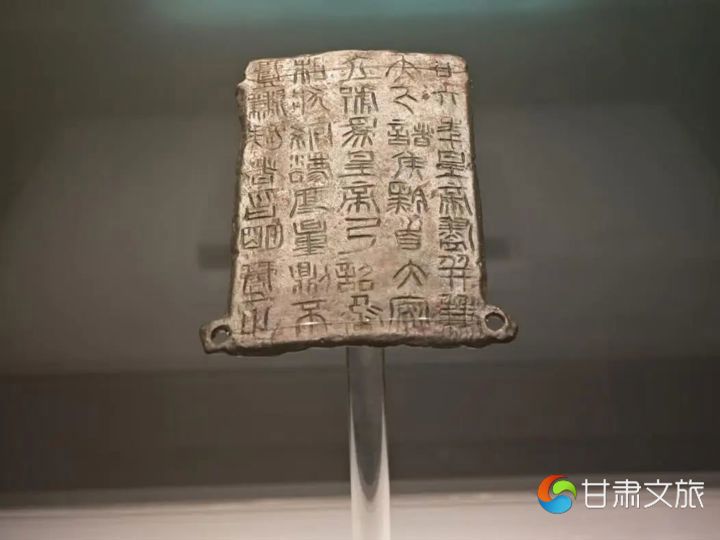

▲镇原县出土的秦诏版,为国家一级文物

秦诏版,是指刻有秦始皇或秦二世统一度量衡诏书的铜版,有的镶在铁权、铜权上;有的四角有孔,用以钉在木头的量器上。

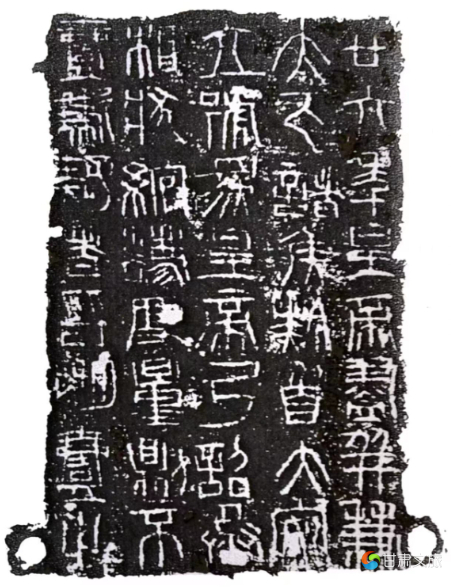

秦始皇二十六年铜诏版长10.8厘米,宽6.8厘米,厚0.3厘米,重150克。其上阴刻秦始皇二十六年,即公元前221年,统一度量衡的诏书:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度量则不壹,歉(嫌)疑者,皆明壹之”。五行四十字,秦篆,青铜铸造,字迹清晰,线条纤细。诏文的大意是:秦王政二十六年,秦始皇兼并了各国诸侯,统一了天下,百姓安居乐业,于是立称号为皇帝,并下诏书给丞相隗状、王绾,把全国不统一而胡乱不清的法律、度量和各种制度都明确统一起来。这一诏书,以皇帝的身份要求全国推行统一度量衡制度。当时秦朝刚刚吞并六国,秦始皇就把此事提上议事日程,足见他的重视程度。

目前我国出土的刻有秦始皇诏文的遗物有铜椭量、铜权等,不仅数量多而且分布也广,而把诏文刻在铜版上的诏版形式在全国极为罕见。这枚诏版上的文字正是秦统一文字的见证,也是统一文字后颁布统一度量衡的通用公文法令。

▲秦诏版拓片

诏书中的“二十六年”即公元前221年,是秦始皇统一中国之年,也是颁布统一度量衡诏令之年。“黔首”是当年始皇对百姓的称呼,秦始皇迷信“终始五德”之说,以为秦得水德,以黑为上,百姓要用黑布包头,称作“黔首”。“立号为皇帝”是秦始皇认为自己统一天下,功过于“三皇五帝”,王的称号已不能显示他至高无上的权势地位,因此更改名号,把古代传说中神和人最尊贵的三皇五帝的称号合二为一,号称“皇帝”。规定皇帝按照世代排列,第一代称始皇帝,后世以二世、三世计,传之无穷。“状”即丞相隗状,“绾”即丞相王绾。“法度量则”是指法律、度量等制度。

这里,我们不妨再探究一下这块文物背后的时代背景。秦始皇统一度量衡是在各诸侯国度量衡基本统一的前提下,把原来由商鞅制定的已在秦国实行了100多年的度量衡制度用法令推至全国。战国时代,七雄并立,每个国家都有自己的度量衡体系,这对当时社会的发展非常不利,秦始皇兼并六国之后,自然不能允许这种状况继续下去。所以,他把秦国的度量衡制度推向全国,乃是顺理成章之事。为了尽快地实现统一的目的,秦始皇用皇权的威力,采取各种行之有效的措施。发布统一度量衡的诏书是秦始皇首创的一种法律形式,即以皇帝的最高权威发布命令。当时他命令把自己亲自颁布的度量衡命令铸刻在量、衡器上,或者刻在铜版上,然后再嵌在量、衡器上。作为使用凭证,发到全国各地,做到家喻户晓,让人们都知道这是国家的标准器具。

镇原县发现的这枚诏版当时是钉在官定的木容器上或嵌在其他铁量、衡器上,以避免字体锈蚀。诏版上有四钉孔,两孔已残。据记载,秦始皇当时还用大字铜范铸造高约30cm、宽约65cm的诏书,并不是嵌在度量衡上的,而是悬之国门或布之郡县,作为始皇颁发的布告全国的诏书,这种大字诏版称金版(即国之典策)。

秦时庆阳属北地郡所辖。至今,镇原、环县、华池、合水、宁县、正宁诸县境内还保留有秦始皇和其祖辈修筑的长城、直道遗迹。其中在镇原县境内留有秦长城遗迹41公里,出土遗物有细蝇纹板瓦、筒瓦、泥质灰陶釜、铁匕等。据《镇原县志》记载,“秦二十七年,始皇巡陇西,北地,出鸡头山”,鸡头山即今镇原县开边乡境内,这些遗迹遗物的存在和秦始皇二十六年铜诏版的出土,都说明秦王朝在当时北地郡地进行过一系列的治理活动,为巩固秦王朝的统治奠定了基础。

从这件文物中,我们可以看出秦王朝雷厉风行地实施统一度量衡的具体情况。诏文补充了秦朝史料和法律文书的缺失,还纠正了《史记》中把“隗状”误写为“隗林”的错误。这枚诏版为研究秦时的政治、经济、文化及秦统一文字和度量衡提供了翔实的物证,同时也对研究秦时的书法艺术提供了极其珍贵的艺术和史料价值。 来源 :新甘肃

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!